| ||||||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||||||

| » Библиотека › Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета (2006) › Становление восковой печати в Северо-Восточной Руси | ||||||

|

Соболева Н.А.

Становление восковой печати в Северо-Восточной Руси// Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета (2006)Библиографические данные публикации / опубликовано в издании: В монографии: Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета. М.: 2006. С. 85-98 Аннотация: Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении русских печатей, многие вопросы отечественной сфрагистики остаются невыясненными. Проблематичным, в частности, является становление восковой печати на Руси — время появления, цель употребления, ее связь с правовыми понятиями общества, типология, иконография и пр. Об авторе публикации/статьи: Соболева Надежда Александровна (Москва) Просмотр публикации в формате PDF:

› См. также другие статьи Соболевой Н.А.

в библиотеке найдено еще 67 публикации(й) автора

Иллюстрации к статье/публикации:

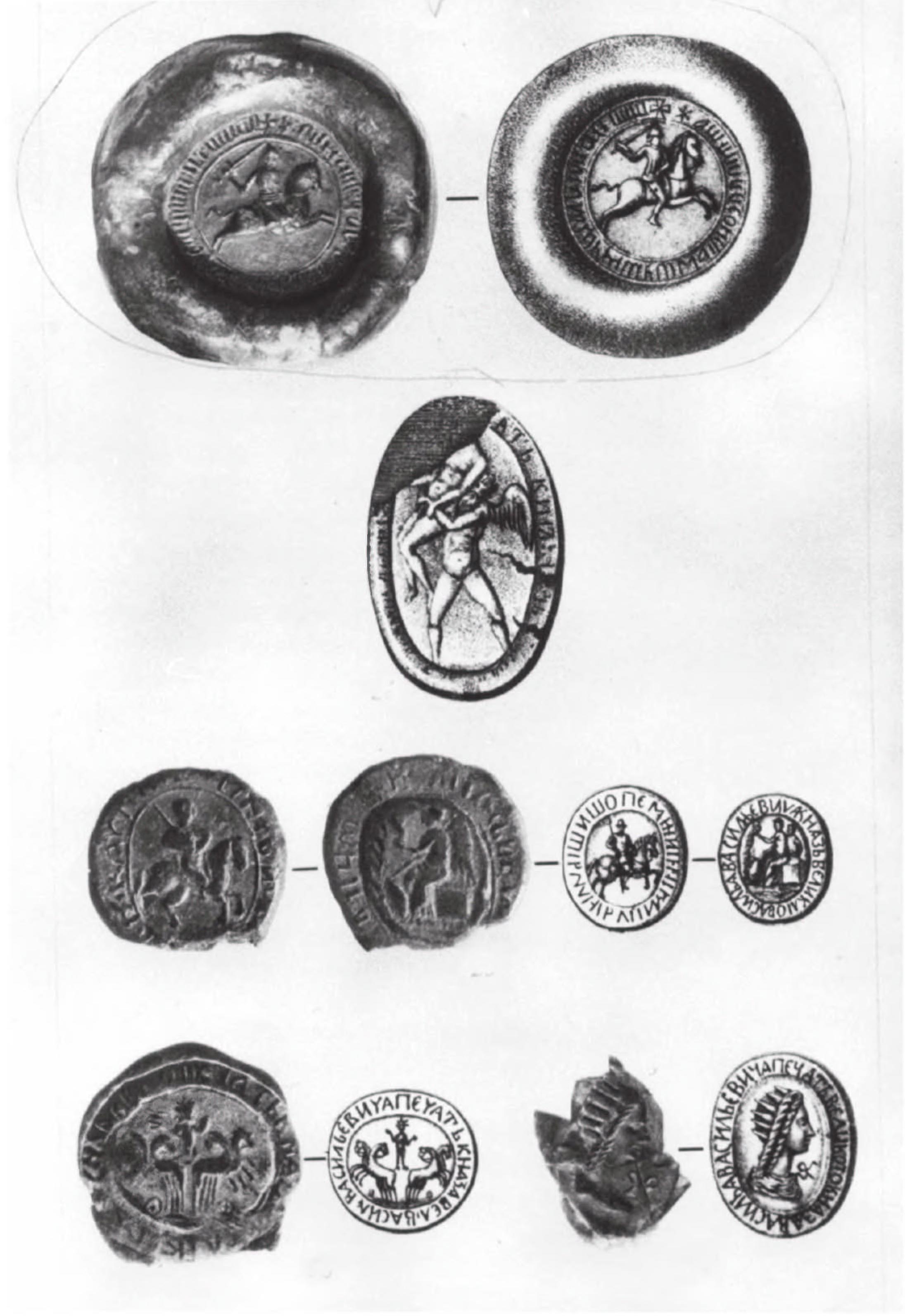

1. Восковые печати-оттиски русских князей XIV—XV вв.

ID: 628

2. Золотая булла сербского короля Стефана Душана (лицевая и оборотная стороны)

ID: 630

3. Позолоченный аргировул Симеона Ивановича Гордого (лицевая и оборотная стороны, прорисовка)

ID: 631

Автоматически распознанный OCR-текст из PDF-файла › показать  Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ". Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".

Объем текста: 45355 знаков (с пробелами)

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении русских печатей х, многие вопросы отечественной сфрагистики остаются невыясненными. Проблематичным, в частности, является становление восковой печати на Руси время появления, цель употребления, ее связь с правовыми понятиями общества, типология, иконография и пр. Развитие института печати в Древней Руси на протяжении первых почти пяти веков его существования отражено в отечественной историографии. Определены первоистоки этого института, выделен архаический довизантийский тип печати, какой является булла князя Святослава Игоревича ум. в 972 г. 2, разграничены этапы бытования в Древней Руси того или иного типа буллы, сформулирован тезис о функциональной сущности русской буллы 3. В целом для Руси в течение ряда столетий характерно использование вислой металлической печати по византийскому обычаю. В течение XIV XV вв. в дипломатической практике русских княжеств, а затем и общерусского государства удостоверительную функцию начинает выполнять восковая печать 4. Следует подчеркнуть, что переход от металлических печатей к восковым предполагает не только перемену материала печати, но также утверждение нового по сравнению с прежним изображения как правило, светского за исключением печатей лиц духовного звания круговой легенды определенного содержания, варьирования способа опечатывания документа, скрепляемого вислой или прикладной печатью, и т. п. Процесс утверждения восковой печати в дипломатической практике Руси происходил постепенно, имел региональные особенности. Выяснение всех аспектов этого процесса задача будущих исследований. В настоящей статье внимание сосредоточено на выявлении факторов, способствовавших усвоению восковых печатей в дипломатической практике СевероВосточной Руси регионе, где впоследствии возникла печать единого Русского государства. Рис. 1. Восковые печати-оттиски русских князей XIV XV вв. Хронологический рубеж замены свинцовых булл восковыми печатями в литературе намечался лишь приблизительно 5. Более четко определил границу перехода от металлических печатей к восковым П. Лихачев. По его мнению, византийская традиция с ее преобладанием металлических булл удерживает свое влияние на Руси до конца XIV в. Далее в отечественной сфрагистике преобладали различные виды восковых печатей вислых и прикладных. С конца XV в., как считал Лихачев, господствует западноевропейский характер в изображениях и стиле печатей 6. Разграничивая этапы развития отечественной сфрагистики, Лихачев исходил из общеизвестного положения, что западноевропейская сфрагистика, не отвергая металлических булл, в основе своей имела воско-мастичные печати. Картина преемственности нарисована Лихачевым только в общих чертах. Если детальнее рассматривать этот процесс, то необходимо проследить, по каким каналам осуществлялась данная преемственность. Многие исследователи печатей считали посредником между Западной Европой и Русью Литву 7. Подобную возможность проникновения на Русь западноевропейских влияний отрицать нельзя. Простое сравнение печатей Великого князя Василия Дмитриевича, привешенных ко второй и третьей духовным грамотам 8, и печатей Витовта последних десятилетий его правления 9 позволяет установить их тождественность. Печать Василия Дмитриевича, сохранившаяся при его третьей духовной грамоте 1423 оттиснута в восковой чаше ковчежке что характерно не только для печатей Витовта, но и является особенностью западноевропейской средневековой сфрагистики. Можно привести и другие примеры, говорящие о посредничестве Великого княжества Литовского в становлении на Руси нового способа скрепления документа одновременное использование литовскими князьями печатей с латинскими и русскими легендами, адекватность художественных образов и мотивов русских, литовских, польских и других западноевропейских печатей XIV XV вв. На эти моменты обращали в свое время внимание исследователи русских печатей А. Б. Лакиер, А. В. Орешников, П. Лихачев. Однако это был не единственный путь проникновения новых традиций в отечественную сфрагистику. В середине XIV в. 10 а по мнению некоторых ученых, даже в начале XIV в. п наблюдается восстановление связей Руси с Балканскими странами, прерванных монголо-татарским нашествием. Связи Руси указанного времени с южнославянскими странами и Византией нашли отражение в языке, литературе, искусстве 12. Прослеживаются они и по линии идейно-политических воздействий 13. Однако не все аспекты взаимодействия стран, включенных в это умственное движение изучены с достаточной полнотой. Например, лишь намечены элементы сходства в делопроизводстве Руси, южных славян и Византии 14. Между тем специальное дипломатическое исследование, как считал М. Н. Тихомиров, во многом способствовало бы выяснению этого вопроса. А. С. ЛаппоДанилевский полагал, что формы некоторых русских актов, в частности духовных грамот, складывались под византийским влиянием 15. По единодушному мнению исследователей, взаимодействие Руси со странами юго-востока Европы наиболее заметно ощущается в области письменности. В местах общения русских, греков и южных славян а такими центрами являлись Константинополь, монастыри Афона, возможно, монастыри Сербии и Болгарии русские могли ознакомиться не только с литературными, но и с делопроизводственными памятниками, с дипломатическими нормами. Согласно традиционной точке зрения дипломатическая практика южнославянских стран и Византии была идентичной 16. Между тем, по данным современных исследований, это положение не является безусловным. Византия оказала бесспорное воздействие на дипломатику южнославянских стран. Речь идет прежде всего о публичном акте. Наиболее распространенным среди них является хрисовул. Именно хрисовулы служили моделью в канцеляриях суверенов Болгарии и Сербии. Но другие типы византийских актов не оказали заметного влияния на дипломатику этих стран 17. Общность с Византией сказывается и в использовании обычая металлической печати золотой, позолоченной, свинцовой 18. Однако исследователи отмечали по крайней мере в отношении Сербии что металлических печатей здесь много меньше, нежели восковых 19. Восковые византийские печати не сохранились 20. Но они существовали для скрепления распоряжений императоров простагм, обеспечивая их сохранность и секретность 21. Печати оттискивались при помощи императорского перстня. Тот же прием закрытия документа он складывался особым способом переняла сербская канцелярия и использовала прикладные печати в те чение X III XV вв., когда в Западной Европе они были редки 22. Иконография византийских восковых печатей не ясна. В отношении же перстневых печатей сербских правителей известно, во-первых, что в X III XV вв. они многочисленны вовторых, что они употреблялись наряду с хрисовулами и восковыми печатями другого типа 23 в-третьих, в качестве печатей использовались геммы с изображением льва, орла, различных монограмм вместо герба в-четвертых, перстневая печать считалась малой печатью, большой же большая вислая двусторонняя печать 24. Хотя всесторонне осветить сходство и различие византийской и южнославянской дипломатики позволит лишь специальное сравнительное источниковедческое исследование, уже сейчас ученые подчеркивают, что наряду с утверждением византийских норм и правил в дипломатике южных славян заметно и отступление от них. Последнее сказывается, например, в отличающейся от византийской формальной стороне грамот пожалований на славянском языке, которые обнаруживают целый ряд характерных особенностей. Так, санкция в византийских хрисовулах перестает встречаться с X III в., в сербских же и болгарских хрисовулах XIV в. духовная санкция употребляется очень часто 25 подпись красными чернилами в славянских актах существует, с той разницей, однако, что она не является автографом, как было принято в Византии болгарские цари, сербские короли не подписывали акты собственноручно 26. Замечены и другие отличия актов на славянском языке. В частности, они касаются печатей, где наряду с византийской традицией прослеживается очень сильное западноевропейское влияние, что выражается как в широком использовании в качестве материала воска, так и в характере изобразительного типа 27. Светская символика занимает прочное место в оформлении печатей и монет Болгарии. Некоторые болгарские цари в конце X III начале XIV в. чеканят монеты с изображением двуглавого орла, царя на коне. На болгарских монетах XIV в. можно видеть и льва с высунутым языком, идущего на задних лапах. Данные эмблемы типичны для монет и печатей Западной Европы. В Византии они, как правило, в этом качестве не употреблялись 28. Золотые буллы болгарских царей наряду с византийским обычаем расположения надписей используют и круговую легенду на западноевропейский ма9 С нер Более, чем в Болгарии, западноевропейские традиции сказываются на сербских печатях. В Сербии с начала X III в. появилась восковая булла, которая в XV в. почти полностью заменила золотые буллы даже в документах, квалифицированных о л в тексте грамот как хрисовулы Примером могут служить грамоты на сербском наречии выданные русскому монастырю на Афоне в XIV XV вв. сербскими королями и деспотами. При некоторых из них сохранились печати все из темного воску и привесные на шелковых разного цвета снурках 31. Широкое применение восковых печатей в Сербии обусловлено в первую очередь, по-видимому, распространением в делопроизводстве такого материала для письма, как бумага. Сербская канцелярия была первой из канцелярий южнобалканских стран, где бумага начала использоваться наряду с пергаменом для важных актов 32. Это произошло в начале XIV в. В остальных южнославянских канцеляриях бумага никогда не достигла ранга пергамена 33. Характерным для Сербии является использование в качестве внешнего оформления верховной власти тронных, конных печатей, бытующих в западноевропейской сфрагистике. Изображению короля, сидящего на троне или верхом на коне, в рыцарской одежде, обычно сопутствует круговая легенда на славянском или латинском языке 34. Наряду с такими западноевропейскими приемами, как использование печати отца предшественника или своей же, но более раннего периода правления, употребление античных гемм вместо герба на печатях не только частными лицами, но и правителями, помещение на печатях латинской легенды или ее перевода 3о, исследователи подмечают и отличительные особенности сербской сфрагистики в ней отсутствует стройная схема как в развитии отдельных типов печатей, так и в их употреблении в качестве правовой категории, какую можно наблюдать в некоторых государствах Западной Европы этого времени зь, совершенно не используется контрпечать, и если речь идет о двусторонней печати, то размер оттисков с обеих сторон одинаков 37, прослеживается явная тенденция к использованию односторонних вислых восковых печатей 38. К числу западноевропейских влияний, по-видимому, следует отнести использование в Сербии в качестве государственной эмблемы двуглавого орла, о чем говорит изображе ние последнего на печатях правителей конца XIV начала XV в. 39 Есть предположение, что эмблема двуглавого орла получила геральдическое значение в начале XV в. при деспоте Стефане Лазаревиче 40. Традиция связала двуглавого орла с Неманичами, и эта эмблема вошла в историю как символ сербской государственности41. Хотелось бы подчеркнуть, что эта традиция не прослеживается в Византийской империи 42. Что касается императорских печатей, то после завоевания крестоносцами Константинополя и основания Латинской империи они приобрели сугубо западноевропейский вид скачущий на коне рыцарь, сидящий на троне император, круговая легенда 43. Реставрация империи 1261 повлекла возврат к обычному византийскому типу печати. Однако в конце существования империи в Византии появляются красно-восковые, а также оттиснутые через бумагу печати, что рассматривается как подражание Западной Европе 44. Печати Северо-Восточной Руси в той мере, в какой они известны к настоящему времени, позволяют сделать ряд наблюдений, свидетельствующих об усвоении отечественной сфрагистикой византийских и южнославянских традиций. Скрепление княжеского документа металлическими печатями золотыми, свинцовыми для Северо-Восточной Руси XIV в. оставалось традиционным. Однако нельзя не заметить все усиливающейся в XIV в. тенденции к упрочению восковой печати, что связано с употреблением в канцелярской практике Северо-Восточной Руси бумаги. Анализ сохранившихся княжеских печатей XIV XV вв. показывает преобладание вислых восковых односторонних печатей. Подобный способ скрепления документа характерен для Сербии XIV XV вв., но не для Византии, где восковые печати так запечатывали документ, что неизбежно ломались при его вскрытии, поэтому они и не сохранились. Характерным является также использование в качестве печатей перстней с геммами, отсутствие контрпечати хотя иногда оттиски разных перстней формируют лицевую и оборотную стороны вислой восковой печати 45, использование печати предшественника 46 и т. д. С вариантом круговой легенды ПЕЧАТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА. содержащей титул и имя князя, знакомит нас золотая печать Ивана Калиты при его духовной грамоте 1339 г. 47 Круговую легенду несут многие восковые печати XIV XV вв. В литературе 48 уже отмечался факт сходства золотой буллы Стефана Душана 1349 г. Рис. 2j. Золотая булла сербского короля Стефана Душана лицевая и оборотная стороны Рис. 2Г Позолоченный аргировул Симеона Ивановича Гордого лицевая и оборотная стороны, прорисовка у И вича 1350 г. и аналогичной печати Симеона Гордого, привешенной к его духовной грамоте 1353 г. 49 Вместо греческого агиос здесь рядом с фигурой святого имеется надпись семен с вя ты На печати царя Стефана Душана 50 стефане првомучени к Хотя лицевые стороны печатей различны на печати Стефана Душана изображение стоящего царя в короне и царском одеянии, а на печати Симеона Гордого строчная надпись их сближает легенда, упоминающая в титуле все земли српске и всея Руси Наблюдаются аналогии в становлении отдельных государственных эмблем. Так, с XIV в. на русских княжеских восковых печатях появляется вооруженный всадник 51. Данный сюжет характерен как для сербских конных печатей, так и для аналогичных печатей Западной Европы в целом, где он слу жил указанием на принадлежность владельца печати к правящему дому. Однако в отечественной сфрагистической практике отсутствуют тронные печати, употреблявшиеся в этот период сербскими королями, что объясняется титулом русских правителей. С XIV в. в Северо-Восточной Руси была известна эмблема двуглавого орла как атрибута власти 52. Не исключено, что знакомству способствовали связи с южными славянами, у которых двуглавый орел помещался на монетах и печатях. Однако в качестве общегосударственного символа двуглавый орел был принят Иваном III лишь в начале или в течение последнего десятилетия XV в. 53 Отмеченные нами факты параллелизма в практике оформления атрибутов власти сопоставимы с явлениями, характеризующими общее интеллектуальное движение, которое с XIV в. охватило христианский мир юго-востока и востока Европы. На протяжении всего периода вычленяются этапы большего или меньшего взаимовлияния Руси и Балканских стран. Так, в середине XIV в. Афон вошел в политические границы царства сербов и греков Стефана Душана. Известны, как уже отмечалось, грамоты сербских королей и деспотов русскому монастырю на Афоне. Афон же был одним из основных центров культурного и идейного общения Руси и Балканских стран. Вполне вероятно, что в результате подобного общения взаимно усваивались государственные идеи, олицетворяющие их символы и эмблемы, дипломатическая практика, трансформируясь в зависимости от собственных, уже существующих особенностей. Если учесть, например, такие факты, как поддержка сербскими правителями русского монастыря на Афоне вплоть до падения монголо-татарского ига 54, извещение Стефаном Душаном Московского великого князя и Русской церкви о провозглашении царства и установлении сербской патриархии йо, знакомство русских читателей с биографиями сербских кралей Неманичей, попытки породниться с сербским правящим домом й6, а также стремление московских великих князей и царей предстать в роли хранителей славянского православия и наследников сербского правящего дома 57, последующие тесные связи России с Сербией, то отмеченные нами аналогии в сфрагистике Сербии и Северо-Восточной Руси приобретают особое значение 58. Они подкрепляют наблюдения и выводы М. Н. Тихомирова о приоритете Сербии со всеми ее отличными от Византии особенностями в сложном механизме взаи модействий восточных славян с балканскими народами, известном под названием второго южнославянского влияния 9. Последнее, разумеется, не было только внешним явлением, а обусловливалось социально-политическим состоянием Руси и развитием ее государственности. В русле общих тенденций, влияющих на становление единого Русского государства, протекало и формирование тех или иных его институтов, ранее находившихся в сфере безусловного византийского влияния. В частности, отечественный сфрагистический материал указанного времени в сопоставлении с введенными в научный оборот аналогичными памятниками юго-востока Европы позволяет резюмировать, что в южнославянских государствах и в русских землях византийская традиция в использовании материала для печатей и оформлении типа последних не оставалась доминирующей вплоть до падения Византийской империи. Общность с Византией в использовании обычая металлической печати, общность иконографии постепенно теряют свою обязательность. Новые факторы, в основе которых лежала иная культурно-историческая ориентация, способствовали развитию сфрагистики единого Русского централизованного государства, и в этом процессе существенную роль сыграли связи с южными славянами. Примечания Опубл. Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1987 г. М., 1989. С. 128 137. 1 См. об этом Соболева Н. А. Развитие отечественной сфрагистики Вопросы истории. 1985. 2. 2 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси. X XV вв. М., 1970. T. I. С. 40. 3 Там же. С. 157. 4 Восковые печати представляют собой следующий по времени этап развития русской сфрагистики после металлических печатей, однако не исключается сосуществование тех и других. Находки перстней-печатей, особенно на юге России, могут свидетельствовать об употреблении наряду с буллами прикладных восковых печатей. Об этом говорят и находки металлических, деревянных, костяных печатей-матриц в древнерусских городах Жизневский А. К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М., 1888. С. 186 188 Милонов П. Тверская печать XV в. СА. 1946. Вып. VIII. С. 299 Полубояринова М. Д. Костяная печать из Серенска КСИА. М., 1971. Вып. 125. С. 95 97 в данной работе отмечены случаи находок металлических и костяных матриц X III XV вв. в Москве, Новгороде, Смоленске и других древнерусских городах Седова М. В. Печать из Суздаля СА. 1979. 4. С. 278 280 См., например Орешников Л. В. Материалы к русской сфрагистике Труды Московского нумизматического общества. М., 1903. T. III. Вып. 1. С. 150. J Лихачев П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Л., 1928. Вып. 1. С. 1. Тем не менее Лихачев допускает, что начало западноевропейского влияния на сфрагистическое изображение наблюдается уже с конца XIII начала XIV в. Там же. С. 22 23, 30 31, 48, 51, 68 69 Л., 1930. Вып. 2. С. 31 Лакиер А. Б. Русская геральдика. СПб., 1855. С. 117 118, 125 127 Koehne В. de. Notiсe sur les sсeaux et les armoiries de la Russie. B., 1861. P. 6 7 Лихачев H. П. Указ. соч. Вып. 2. с. 237, 257. 8 ДДГ. M. A., 1950. 21, 22 Рисунки печатей см. СГГД. М., 1813.Ч. 1. 41, 42. 9 Semkowiсz W. Sfragistyka Witolda Wiadomosсi numizmatyсzno-arсheologiсzne. Krakow, 1931. XIII 84 85 Vossberg F. Siegel des Mitte ters von Polen, Lithauen, Sсhlesien, Pommern und Preussen. Berlin, 1854. Taf. 22. 10 Лихачев Д. с. Литература времени национального подъема Памятники литературы Древней Руси. XIV середина XV в. М., 1981. С. 5. 11 Мошин В. О периодизации русско-югославянских литературных связей X XV вв. ТОДРЛ. М. Л., 1963. T. XIX. С. 100. 12 См. об этом Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. Славянский сборник. М., 1947 Он же. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969 Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М., 1958. 13 Хорошкевич А. Л. Русско-славянские связи конца XV начала XVI в. и их роль в становлении национального самосознания России VII Международный съезд славистов. Варшава, 1973. С. 416 421. 14 Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа С. 176 177. 15 Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов. Петроград, 1920. С. 124 125. 16 D lger F. Byzanz und die europ isсhe Staatenwelt. Ettal, 1953 268 269 Idem. Aus den Sсhatzk mmern des heiligen Berges. M nсhen, 1948 319 Idem. Die byzantinisсhe und die mitte terliсhe serbisсhe Herrsсherkanzlei XII сongr s international des tudes byzantines. Belgrade-Oсhride, 1961 101 102. 17 Lasсaris M. Influenсes byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe et slavo-roumaine Byzantinoslaviсa. Praha, 1931. T. III. P. 503. 18 До недавнего времени считалось, что среди сербских печатей нет ни одной свинцовой Иeuh А. Стари српски печати и гербови. Нови Сад, 1910. С. 11 однако сейчас известия о них опубликованы Mosin V. Les sсeaux de Stephan Nemania I Aсtes du VI сongr s international d tudes byzantines. Paris, 1951. T. II. P. 303 306 Andeliс P. Srednjovjekovni peсati iz Bosne i Herсesrovine. Sarajevo, 1970 55 58 19 HeuhA. Op. сit. с. 11. 20 D lger F. Byzantinisсhe Diplomatik. Ettal, 1956 47 D lger F., Karayannopulos J Byzantinisсhe Urkundenlehre. M nсhen, 1968. S. 45 D lger F. Die byzantinisсhe und die mitte terliсhe serbisсhe Herrsсherkanzlei 98 Zaсos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1 5. 21 Яковенко П. А. Исследования в области византийских грамот. Грамоты Нового монастыря на о-ве Хиосе. Юрьев, 1917. С. 65, 107 D lger F. Byzantinisсhe Diplomatik 47 D lger F., Karayannopulos I. Op. сit 44 45. 22 сremosnik G. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju juznih slovena. Sarajevo, 1976 82. 2 См. об этом сmanojeeuh с. Студне о сpnсKoj дипломатици Глас српске кральевске академ е. Београд, 1928. с. XXXII MeuhA. Op. сit. Tabi. I XVII. 24 сmaHojeeuh С. Op. сit. С. 14, 17, 23 24 см. также HeuhA. Op. сit. С. 13, 16 Jupenek К. HсTopnja Срба. Београд, 1923. Св. 3-я. С. 32 сremosnik G. Op. сit 66. Тождество печати и перстня в сербской сфрагистике подтверждается круговой надписью на печати короля Вукашина, оттиснутой на зеленом воске и датируемой 1370 г. Благоверна крале Влъкашина прьстень HeuhA. Op. сit. Tabi. IV. 22 25 Мошин В. А. К вопросу о составлении хрисовулов у южных славян и в Византии Юбилейный сборник Русского археологического общества в королевстве Югославия. Белград, 1936. С. 6. 26 Lasсaris М. Op. сit. Р. 505. Л И JupeueK К. Op. сit. с. V, 32 D lger F. Aus den Sсhatzk mmern. S. 322, 334. 28 Герасимов Т. Антични и средневековни монети в България. София, 1975. С. 129 135 Мушмов Н. Монетит и печатит на Българскит царе. София, 1924. С. 61, 76 77, 86 87, 94 96, 99, 102 103, 134, 144 145. Мушмов считает, что в конце XIV в. сюжет всадника у болгарских царей заимствовали византийские императоры что же касается двуглавого орла, то он, по мнению автора, явился примером для русского великого князя Ивана III. 29 Мушмов H. Op. сit. С. 144 145, 162 Gerasimov Th. Sсeaux bulgares en or de XIII et XIV si сles Byzantino-slaviсa. Prague, 1960. T. XXI. p 66. 30 Lasсaris M. Op. сit. P. 505. Q I Акты русского на св. Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона. Киев, 1873. С. 412. 32 сremosnik G. Op. сit 37. 33 Ibid 38 Lasсaris M. Op. сit. P. 506. 34 MeuhA. Op. сit. с. 14 15. Табл. I XVII Andeliс P. Op. сit. S. 9 10. 35 иречек K. Op. сit. с. 15 32 MeuhA. Op. сit. с. 16 сremosnik G. Op. сit 61. 36 MeuhA. Op. сit. с. 17. 37 сremosnik G. Op. сit 49, 63. 38 Ibid 63 MeuhA. Op. сit. Таблицы. 39 сremosnik G. Op. сit 138 139, 145. 40 Soloviev A. Istorija srpskog grba. Melburn, 1958. Эта работа известна нам лишь по рецензии на нее Grothusen K. D. Jahrb сher f r Gesсhiсhte Osteuropas. 1959. Bd. 7 507 512. 41 См., например ЖефаровиЬ X. Стематографи а. Нови Сад, 1961. Рисунок герба царства Неманичей представляет собой двуглавого орла под короной, на каждой голове по короне, крылья распахнуты. Стих под рисунком начинается с фразы Сербский Орел Римскаго превзыити 42 См. об этом Соболева Н. А. Символы русской государственности Вопросы истории. 1979. 6. 43 Zaсos G., Veglery A. Op. сit 102. 44 D lger F., Karayannopulos J. Op. сit 45 D lger F. Aus den Sсhatzk mmern 316 см. также Каштанов с. M. Современные проблемы европейской дипломатики АЕ за 1981 год. М., 1982. С. 29. 45 СГГД. Ч. 1. 33,41,44, 86 87. 46 Там же. 44 и 35 89 и 87. 47 Орешников А. В. Материалы к русской сфрагистике. Табл. 1, 1. 48 Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа С. 176 177. 49 Орешников А. В. Материалы к русской сфрагистике. Табл. 1, 3. ИвиНА. Op. сit. Табл. III, 15 16. 01 Янин В. Л. Указ. соч. М., 1970. T. II. С. 37. 2 Орешников А. В. Древнейшее русское изображение двуглавого орла Труды Московского нумизматического общества. М., 1899. Т. И. Вып. 1. С. 12 14. 03 Подробнее об этом см. Соболева Н. А. Указ. соч. 4 Акты русского на св. Афоне монастыря. с. VIII. Мошин В. О периодизации. С. 99. 06 Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 408. 7 Тихомиров М. Н. Исторические связи России С. 83 93 Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 408 409. 8 Как уже отмечалось, сфрагистика Сербии испытала сильное западноевропейское влияние. Таким образом, на Русь пришла хоть и трансформированная в сербской дипломатической практике, но западноевропейская традиция скрепления документа при помощи восковой печати. 9 Тихомиров М. Н. Исторические связи России С. 9. Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте. Соболева Н.А. Становление восковой печати в Северо-Восточной Руси (2006)

Еще никто не написал никаких коментариев. Вы можете стать инициатором обсуждения!

|

||||||

| © 2007-2024 Электронная некоммерческая библиотека открытого доступа «Гербовед.ру» Редакция: gerboved@gerboved.ru | › Пользовательское соглашение | ||||||

| Проект сетевого издания «Геральдика.ру» | ||||||

| Примечание: представленные в библиотеке научные тексты размещены только для ознакомления и получены большей частью посредством распознавания оригинальных текстов публикаций (OCR), поэтому в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания и степенью сохранности бумажных оригиналов. | ||||||