| ||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||

| » Библиотека › Список публикаций за 2006 год | ||

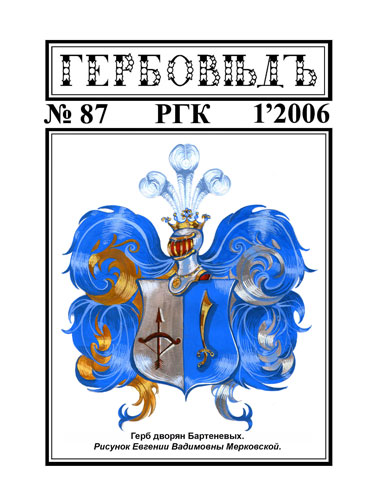

Список книг (изданий) в библиографическом каталоге за 2006 год (22) 1. » Горолевич И.Е. Геральдика земли Калужской: прошлое, настоящее, будущее (2006)  3. » Гербовед. №87 (2006)  4. » Гербовед. №88 (2006)  5. » Гербовед. №89 (2006)  6. » Гербовед. №90 (2006)  9. » Калашников Г.В. Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинградская область (2006)  10. » Адамушко В.И., Елинская М.М. Гербы и флаги Беларуси (2006)  11. » Охонько Н.А. Исторические символы Кавказа (2006)  13. » Вилинбахов Г.В. Награды России. Ордена. (2006)  14. » Зак А.С., Калистратов И.Г., Воронченко В.Г. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность. Фотокаталог (2006)  21. » Баркер Д.Б. Флаги мира: Иллюстрированный атлас (2006)  22. » Логинова Л. Что может герб нам рассказать... (2006) Список публикаций по геральдике за 2006 год (106)1. » Аннотация: Муниципальные образования обладают правом, но не обязанностью иметь официальные символы. Решение о создании и учреждении официальных символов должно всегда исходить исключительно из практических потребностей муниципального образования. Практическими потребностями должно определяться насколько широк и разнообразен может быть комплекс геральдического обеспечения муниципального образования. Создавать и учреждать официальные символы в тех случаях, когда к этому не побуждают вполне конкретные и ясные практические потребности, нецелесообразно.

2. » Аннотация: Всероссийское геральдическое общество и Рекламно-производственная компа.ния «Лидер» предлагает вам красочное подарочное издание: Сметанников И.С. и др. Под знаком Золотой Пчелы: Всероссийское геральдическое общество. 1991-2005. - М.: Всероссийское геральдическое общество, ООО «Лидер». 2006. - 1056 с.: ил.

3. » 4. » Абрамян Р.М. Аннотация: Вопрос о политических символах армянского освободительного движения XVIII - XIX вв. недостаточно описан в специальной литературе. Между тем в источниках встречаются сведения о различных проектах гербов, знамен и орденов Армянского государства, гербах и печатях деятелей той эпохи, боевых знаменах вооруженных отрядов и т.д. Предметом рассмотрения в настоящей статье являются изображения двуглавых орлов на знаменах армянского освободительного движения XVIII-XIX вв.

5. » Агоштон М. Аннотация: В статье рассматривается проблема происхождения русского двуглавого орла. Анализируются византийская и германская концепции об источниках происхождения герба России. Автор приходит к выводу, что появление прообраза российского герба связано с западноевропейским культурным и литературным влиянием, со стилистикой эпохи Ренессанса.

6. » Аксёнов А.А. Аннотация: Герб города Комсомольска-на-Амуре изначально с момента своего появления в 1967 году и до сих пор вызывает двойственное отношение к себе - от восторженно-восхищенного до откровенно негативного. Постараемся рассмотреть символику элементов герба и сделать вывод о его соответствии историческому и современномму отражению города.

7. » Аксёнов А.А. 8. » Акунов В.В. Аннотация: Над залитым кровью полем битвы при Еловой горе победно взвились гербовые стяги хоругвей объединенного польско-литовско-русско-татарского войска. Они во многом отличались по характеру своей гербовой символики от боевых знамен, осенявших войска других государей тогдашней Европы. В нашем кратком очерке мы попытаемся проанализировать эти различия.

9. » Алекси З.Г. Аннотация: Геральдическая Комиссия, учрежденная Словацким Министерством внутренних дел в 1975 г., имеет консультативные функции в связи с законодательным положением в соответствии с которым городские и общинные собрания (parliaments) наделены властью присваивать геральдические и вексиллогические символы.

10. » Булгаков В.Н. Аннотация: В центре композиции на лазурном фоне в расходящихся от Солнца лучах - традиционный двуглавый орел - символ власти, мудрости, прозорливости и великодушия, неразделенности европейс,шй и азиатской России. Распростерши крылья, словно собираясь взлететь, он уверенно стоит на той части земного шара, где простирается наша держава.

11. » Бычкова М.Е. Аннотация: Среди иностранных гербовников, которыми в 80-е гг. XVII в. пользовались сотрудники Палаты родословных дел, собиравшие и проверявшие дворянские росписи, упоминается труд польского геральдиста Бартоша (Бартоломея) Папроцкого «Огруд крулевский» (в русском переводе того времени «Вертоград королевский»). Очевидно, в конце XVII в. эта работа была переведена на русский язык: сохранилась рукопись перевода книги Папроцкого начала XVIII в.

12. » Васильев А.Л. Аннотация: Одним из важных факторов официального признания ,тех или иных символов государственными (национальными) является закрепление их в конституциях (основных законах) государств, что в свою очередь отражает не только суверенитет данных государств, их исторические, культурные, национальные и геополитические особенности, но и определенную стабильность их политического строя, и, как следствие этого, - неизменность государственных (национальных) символов. Ярким примером такого нормативно-правового закрепления является описание государственных (национальных) символов, либо упоминание о них, в текстах конституционных актов большинства европейских государств.

13. » Герасимов В.Л. Аннотация: Особое место в истории создания отечественной океанской морской авиации в период 70-х-80-х годов прошлого века принадлежит и 76-му отдельному авиационному противолодочному· авиационному полку (оплап), который на протяжении всей своей тридцати шестилетней истории находился и находится в составе североморской авиации - военно-воздушных сил Краснознаменного Северного флота.

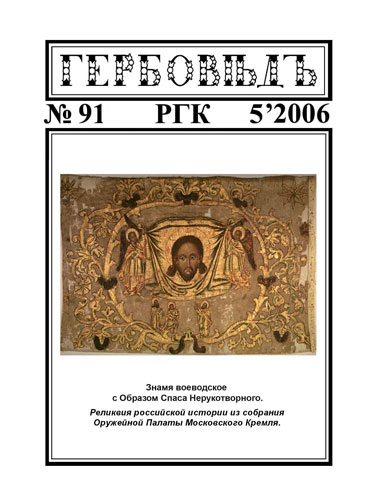

14. » Голованова М.П. Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению группы памятников, хранящихся в собрании самых древних русских знамен. Образ Спаса Нерукотворного помещен на восьми знаменах собрания. В этой группе типологически разные знамена: пять полковых (различного ранга), два воеводских, один прапор.

15. » Гончаров А.И. Аннотация: Среди многообразия различных видов наград, некогда существовавших в дореволюционной России, безусловный интерес вызывают награды, предназначавшиеся для пожалования исключительно особам женского пола и отмечающие их личные заслуги перед обществом, государем и Отечеством.

16. » Дмитриев М.А., Зверев С.В. Аннотация: На территории нашей страны был обнаружен аналог храмовых монет, а именно подражания монетам, использовавшиеся народами Поволжья (в частности - чувашами) в культовых целях до начала ХХ в. Для России эта область нумизматики предметно рассматривается впервые.

17. » Дрогов Е.М. 18. » Дрогов Е.М. Аннотация: По сравнению с четырехвековой историей кажется мгновением последнее десятилетие, в течение которого с символами региона и его центра происходили удивительные вещи, по большей части печально-анекдотичные. Все эти десять лет в описании герба Кировской области существовала досадная опечатка (точнее - отсутствовала одна-единственная буква). Областному центру повезло еще меньше. Стольный город вятского края лишен ныне не только своего законного герба, но и славного имени, отобранного в 1934 году и так и не возвращенного.

19. » Дрогов Е.М. Аннотация: Вятского герба так или иначе неоднократно касались в своих исследованиях как геральдисты российского масштаба, так и вятские историки. Нельзя недооценить труды А.Б. Лакиера, ПЛ. Винклера, Ю.В. Арсеньева, А.В. Арциховского, Е.И. Каменцевой, Н.В. Устюгова, М.Н. Сперансова, Н.А. Соболевой, а также местных исследователей В.П. Юрьева, Д.М. Захарова и других. Но, несмотря на многочисленные упоминания в широко известных исследованиях по истории городских гербов, а также отдельные работы, посвященные изучению вятской эмблемы в самом регионе, до сих пор в отечественной историографии геральдики, на наш взгляд, нет ни одной работы, охватывающей данную проблематику всеобъемлюще.

20. » Дрогов Е.М. Аннотация: Эмблема вятской земли – натянутый лук со стрелой – одна из древнейших в истории русской территориальной геральдики и известна с конца XVI века. 29 августа 1995 года у Кировской области одной из первых в современной России появился свой герб, в основу которого лег герб Вятской губернии. А вот областной центр до сих пор лишен не только своего родного имени, но и законного герба...

21. » Дрогов Е.М. Аннотация: Чтобы детально рассмотреть изменения в вятском гербе, которые он претерпевал со временем, проследим его эволюцию по известным источникам XVI-XVIII вв.

22. » Дрогов Е.М. Аннотация: Гербы и геральдические эмблемы населенных пунктов Кировской области, относящиеся к последней трети ХХ века - началу века XXI, можно разделить по периоду создания, источнику изображения и характеру утверждения. Группировка материала по этим признакам, разработанная Г.М. Бушканцом (в статье «Территориальная геральдика Татарстана. XVI - ХХ вв.», «Гербовед» № 82), представляется весьма обоснованной, и мы пойдем по пути, предложенному коллегой, за тем лишь отличием, что ограничимся здесь современными гербами последних четырех десятилетий.

23. » Дрогов Е.М. Аннотация: Прошло семь лет с тех пор, как вышла в свет моя брошюра «Гербы Вятской губернии и Кировской области на значках». Теперь автор предлагает читателям журнала «Гербовед» дополненную версию каталога.

24. » Емелин И.Б. Аннотация: Одним из признаков декларируемой государственности республик входивших в состав СССР было наличие у них собственных государственных символов: флага, герба и гимна. Карело-Финская ССР не была исключением.

25. » Емелин И.Б. Аннотация: 16 августа 1781 года вместе с другими гербами Новгородского наместничества: были приняты герб Олонца: «В золотом поле выходящая из облака рука, держащая голубой щит, а под рукою на цепях четыре яблока» и Петрозаводска: «В верхней части щита герб Новгородский. В нижней - на разделенном полосами золотом и зеленой краскою поле три железные молота, покрытые рудоискательной лозою, в знак изобилия руд и многих заводов, обретающихся в сей области».

26. » Ефимов И.В., Ефимов П.И. Аннотация: Возвращаясь к проблеме муниципальной символики в Республике Марий Эл, считаем необходимым обратиться к проблеме флагов муниципальных образований.

27. » Зайцева Л.П. Аннотация: Воинское знамя. Как много значит оно в жизни· воинского коллектива. Функциональное назначение военного знамени таково, что оно предполагает оказание ему особых почестей в его среде бытования. Существует целый комплекс церемониалов, направленных на сплочение воинского коллектива, на формирование у личного состава верности Отечеству, воинскому долгу и присяге, воспитанию высоких морально-психологических качеств воинов.

28. » Иванов В.В. Аннотация: Предлагаемое вниманию читателей исследование Е.В. Пчелова открывает собой ряд публикаций, отражающих научную работу нового Института Российского Государственного Гуманитарного Университета - «Русской Антропологичес1<ой Школы». Одной из задач этого научно-учебного объединения является изучение символики русской культуры в её соотнесении с другими традициями, призванное помочь осуществить сформулированный ещё о. Павлом Флоренским план создания Symbolarium'a - свода всех используемых в разных культурах символов.

29. » Коваль Г.М. Аннотация: С древнейших времен величайшим бедствием были эпидемии инфекционных заболеваний. Из них оспа занимала первое место. Ни войны, ни голод, ни даже сама чума не собирали такую великую жатву смертей, как она.

30. » Комаровская Е.П. Аннотация: На корабле знаменной регалией являлся Андреевский кормовой флаг, тогда как на берегу у морских частей (экипажей) - знаменный флаг. До введения знаменных флагов при десантах экипаж военного судна брал на берег свой корабельный флаг.

31. » Королёв Г.И. Аннотация: Начало изучению казанского герба положил И.-Г. Георги, который, завершая изложение легенды об основании Казани по «Казанской истории» в своём описании путешествия по России в 1773-1774 гг., написал; что хан принял герб («Wapen») в память об избавлении его земли от змия.

32. » Королёв Г.И. Аннотация: Поворот гербовой фигуры в ту или иную сторону геральдисты называют правым или левым как если бы они держали щит перед собой. В старой и даже в новой литературе по гербоведению поворот влево изредка называют церковным. По логике иную обращённость следовало бы именовать светской, но такого я не встречал. Понятие «церковный поворот» возникло при наблюдении изображений на иконах и стенописях.

33. » Кручинин А.С. Аннотация: Основоположник изучения фалеристики Белого движения поручик П.В. Пашков писал, что «для чинов Северной Армии графом Келлером был установлен особый крест, так называемый "Крест генерала Келлера", для ношения на груди» («серебряный мальтийский крест, покрытый белой эмалью, без всяких надписей и дат, размера 54 мм»), - но сам, очевидно, не считал источники этой информации достаточно солидными.

34. » Лазарев С.А. Аннотация: В одном из номеров журнала «Гербовед» рассказывалось о нагрудных знаках подводников России. Продолжая эту тему, в этом выпуске журнала пойдет речь о лентах к головным уборам, на которых имеются названия, связанные с подводным флотом.

35. » Ломанцов В.А. Аннотация: История флага Исландии уходит в XIX век. Сохранились свидетельства об утверждении 11 июля 1809 года флага для Исландии - синего с изображением трески (на синем поле три рыбы). Однако, внешний вид этого флага достоверно не известен, да и широкого распространения по стране он не получил, оставшись не более чем бумажным проектом.

36. » Макаров Б.В. Аннотация: Современная российская спортивная эмблематика до сих пор находится в неопределенном положении. С одной стороны, и в центре, и в регионах спортивные клубы разрабатывают и утверждают свои эмблемы, и этот процесс набирает ход. С другой стороны, нет обдуманного подхода и понимания процесса, нет четких принципов создания эмблем. Отсюда - масса серых, маловыразительных эмблем, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу

37. » Макеев О.И., Макеев О.О. Аннотация: В списке городских гербов Российской империи, опубликованном в 1730 году, Тульского не оказалось. Ему более полувека пришлось дожидаться официального утверждения.

38. » Медведев М.Ю. Аннотация: Одним из наиболее изящных примеров православной геральдики может по праву считаться герб Анфима I, митрополита Валашского, запечатленный на миниатюре в рукописи 1713 года. В нем присутствует не лев, не орел и не ангел, а иное создание Божие - улитка, ползущая по земле навстречу сиянию звезды: забавный и трогательный символ человеческого стремления к горнему миру...

39. » Медведев М.Ю. Аннотация: Взаимоотношения России и Мальтийского ордена при Павле I и Александре I постоянно оказываются предметом научно-исторического и историографического преткновения, а равно и поводом для всевозможных фальсификаций, поныне придающих этой интереснейшей теме скандальный оттенок...

40. » Мерковский В.Г. Аннотация: Напомню, что Пётр Иванович Бартенев - известный русский историк, археограф, библиограф. Родился 1 октября 1829 г. в сельце Королевщина Липецкого уезда Тамбовской губернии. Одним из первых приступил к сбору документов о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. С 1859 по 1873 г. заведовал Чертковской библиотекой в Москве, подготовил и опубликовал её каталог. В это же время по просьбе Л.Н. Толстого консультировал и редактировал первое издание романа «Война и мир». В 1863 г. основал исторический журнал «Русский Архив», издателем и составителем которого оставался до самой смерти. Умер 22 октября 1912 г. в Москве.

41. » Молчанов А.А. Аннотация: В своей новой книге Э.Э. Исмаилов постарался с максимальной полнотой реконструировать списки азербайджанских героев российской армии, награжденных орденом Святого Георгия и Золотым оружием с надписью «За храбрость» (Георгиевским оружием), с 1840-х гг. до 1917 г. Далее он представил краткие биографии всех этих лиц.

42. » Мордвинцев В.М. Аннотация: В конце XIX века в России началась мощная волна переселенческого движения в рамках «Столыпинской реформы». В 1896-1098 годах сотни тысяч человек из европейской России отправились за лучшей долей в необжитые районы Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. В этих бескрайних землях стал формироваться устойчивый контингент переселенцев.

43. » Наумов О.Н. Журнал «Гербовед» в современной геральдике // Под знаком Золотой Пчелы: Всероссийское геральдическое общество. 1991-2005. М.: Лидер, 2006. С. 86-90 [текст статьи (без указателей): Наумов О.Н. Журнал «Гербовед» (1992 - 2005 гг.): указатель содержания] 44. » Наумов О.Н. Аннотация: Благодаря стараниям кандидата философских наук Кирилла Евгеньевича Рыбака был переиздан весьма популярный и часто упоминаемый в историографии гербовник И. Зибмахера. Это одно из самых известных геральдических сочинений, справочник, который до сих пор актив.но используется и фактически имеет статус фундаментального источника.

45. » Незговорова В.В. Аннотация: Многие вещевые памятники с течением времени оказываются как бы «зашифрованными». Именно такое впечатление производил при первом взгляде предмет нашего исследования - комплект шахматных фигур из мамонтовой кости, подарок XV съезду партии от профсоюза деревообделочников Архангельской губернии, переданный в Музей революции в 1927 г. в числе других подарков.

46. » Незговорова В.В. Аннотация: Важнейшим документом 1920-х гг. было Постановление ЦК ВКП(б) от 9 мая 1929 г. «О социалистическом соревновании фабрик и заводов». Пункт 3 Постановления гласил: «Необходимо ввести поощрительные меры для лучших предприятий, цехов, групп рабочих, специалистов и отдельных рабочих. Предложить ВСНХ и НКПС по согласованию с ВЦСПС выделить особый фонд премирования для лучшего удовлетворения материальных нужд и культурных запросов рабочих и работниц, а также установить различные формы общественного поощрения: красный список, почетная грамота, трудовое знамя, переходящее из цеха в цех и от одного предприятия к другому и т.д.»

47. » Николаев Ю.К. Аннотация: Губерния, образованная в XVIII веке, стала своего рода преемницей территориального образования Перми Великой, известной с XV века. В состав Перми Великой входили территории нынешнего Коми-Пермяцкого автономного округа, современные районы Пермской области.

48. » Пашкевич Б. Аннотация: Хочу представить здесь несколько довольно случайно собранных размышлений над некоторыми фигурами, помещенными на русских монетах конца XIV и XV в. Вступающего в эту область исследователя поражает необыкновенное разнообразие, а также - в большинстве княжеств - значительная сменяемость типов, заставляющие вспомнить о периоде брактеатов в Польше.

49. » Пчелов Е.В. Аннотация: Вплоть до 1917 г. в титуле российского императора, в объектной его части, присутствовали следующие загадочные слова: «и всея Северные страны Повелитель». Важно отметить, что в общем порядке объектов, перечисленных в титуле, «Северная страна» занимает место в пятой его части, завершая перечисление собственно русских территорий.

50. » Пчелов Е.В. Аннотация: Слово «евгеника» долгое время, а во многом и до сих пор, несёт в своём значении негативный оттенок. Основатели и научные лидеры евгеники были далеки от подобного рода замыслов, противоречивших самой сути поставленной проблемы.

51. » Пчелов Е.В. Аннотация: Среди представителей династии Романовых рубежа XIX-XX веков было немало замечательных людей, внесших большой вклад не только в политическую или военную сферу, но и в общественную жизнь России, в русскую культуру и науку. К числу наиболее ярких и авторитетных членов Дома Романовых, бесспорно, принадлежала супруга Александра III императрица Мария Фёдоровна (1847-1928), чья жизнь вместила в себя и бурную эпоху преобразований Александра 11, и спокойно-монументальное царствование мужа, Александра III, и тревожное правление сына, Николая II, и трагическую пору войн и революций, и горечь вынужденного изгнания.

52. » Пчелов Е.В. 53. » Пчелов Е.В. Аннотация: Настоящий сборник включает исследования участников Геральдического семинара (Научного семинара по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам им. Е.И. Каменцевой) Историко-архивного института РГГУ - это уже шестой выпуск наших трудов. Как всегда, тематика работ очень разнообразна.

54. » Пчелов Е.В. Аннотация: Как известно, российское дворянство было по своему составу многонациональным. Но прежде чем остановиться на наиболее примечательных потомках бессс;1рабского дворянства в России и их вкладе в русскую историю и кульТУР.У, необходимо подчеркнуть, что русско-молдавские отно½Jения имеют значител·ьно более длительную историю.

55. » Пчелов Е.В. Аннотация: Как известно, понятие геральдика (от средневекового латинского heraldus - глашатай, ер. «герольд» - глашатай на рыцарских турнирах) объединяет две области. С одной стороны, это практическая деятельность по составлению и описанию гербов, с другой, историческая, гуманитарная наука, занимающаяся их изучением. Поэтому иногда говорят о «практической геральдике» и «научной геральдике». Ясно, что «практическая геральдика» возникла раньше научной, а в настоящее время обе области существуют одновременно, обогащая каждая другую. Но что же такое герб?

56. » Пчелов Е.В., Простоволосова Л.Н. Аннотация: Приводятся основные биографические сведения о профессоре и заведующей кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ Е.И. Каменцевой (1920-2004), анализируются ее труды и преподавательская деятельность в области вспомогательных исторических дисциплин.

57. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Данная статья представляет собой лишь введение в названную в заголовке проблему, исследование которой, безусловно, достойно более серьезного научного исследования, ибо восхождение на вершины теоретической геральдики немыслимо без развития в мировой геральдической традиции учения об особой философии языка геральдики. Под ней мы понимаем философское осмысление и анализ сущности языка геральдики, ее методологических основ, принципов толкования компонентов гербов, специфической диалектики семантики гербов и входящих в них фигур.

58. » Ревнивцев М.В. Аннотация: Настоящее сообщение имеет своей целью дополнить недавнюю публикацию Б.А. Камина «Символы Джибути» (см.: Гербовед. 2003. № 4 (64). С. 32), в которой не были, с нашей точки зрения, в должной мере затронуты некоторые важные вопросы происхождения и исторической эволюции символов этой страны.

59. » Родин Ф.В. Аннотация: При изучении отечественной родовой геральдики особый интерес представляют история и традиции польской геральдики, оказавшей огромное влияние на развитие российского герботворческого процесса. До самого конца XVIII века русское дворянство, особенно выслужившееся согласно «Табели о рангах», широко и бесконтрольно использовало польские геральдические эмблемы...

60. » Симонов Р.А. Аннотация: Натальную карту Ивана Грозного недавно обнаружил Антон Григорьев, о чем поведал (в 2006 г.) через Интернет. Карта находится в патинской книге Иоганна Гарце «Метод астрологии» (1586 г.); она, как сообщил А. Григорьев, «приведена только в виде рисунка без пояснений и дальнейшего к ней обращения». Возможно, по причине отсутствия астрологического комментария натальная карта царя не востребовалась в России, хотя была напечатана 420 лет назад. Карта имеет архаичную квадратную форму, в центре указано время рождения русского государя.

61. » Сметанников И.С. Аннотация: Вышла в свет монография «Морская авиация на Черном море (1910 г. - март 1915 г.)» (Выборг: ООО «АиБ», 2005. - 220 с. Усл. печ. л. 13,75. Тираж 650 экз.), посвященная авиации флота Черного моря накануне и в начале Первой мировой войны. Автором труда является постоянный автор журнала «Гербовед», заслуженный член Всероссийского геральдического общества, кандидат исторических наук полковник В.Л. Герасимов.

62. » Сметанников И.С. Фалеристический Реестр Русской геральдической коллегии // Под знаком Золотой Пчелы: Всероссийское геральдическое общество. 1991-2005. М.: Лидер. 2006. С. 414-415 Аннотация: Фалеристический Реестр – самый молодой сборник геральдических знаков Русской геральдической коллегии (РГК). Первый сборник – Гербовый Матрикул – был начат ещё в 1990 году; второй сборник – Общий Вексиллумарий – появился в августе 1994 года, в день, когда Москва обзавелась собственным флагом. А Фалеристический Реестр (ФР) мы начали вести только в 2000-м году.

63. » Соболева Н.А. Аннотация: В России так же, как во многих странах Европы, эмблемы, вошедшие позднее в государственный герб, появились в Средневековье. Основные эмблемы, составляющие российский государственный герб — всадник, поражающий копьем дракона, и двуглавый орел, изображены (один — на лицевой стороне, другой — на оборотной) на государственной печати Ивана III 1497 г. Первым обратил на нее внимание Н. М. Карамзин, который отмечал, что символика русского государственного герба ведет начало от этой печати. По-видимому, высказывание знаменитого историка послужило одним из оснований для празднования в 1897 г. 400-летия русского государственного герба.

64. » Соболева Н.А. Аннотация: Два столетия древнейшие русские монеты находятся «в разработке» у ученых. Создан сводный каталог первых русских монет, проведена детальная классификация златников и сребреников, определены хронологические рамки их выпуска. Многие вопросы, касающиеся первого русского чекана, можно считать закрытыми. В обобщающем труде, появившемся к тысячелетнему юбилею начала русской монетной чеканки, подведены итоги изучения древнерусских золотых и серебряных монет X — начала XI в. и определена их многоаспектная значимость в истории отечественной государственности.

65. » Соболева Н.А. Аннотация: Исключительно важная роль политической символики в жизни российского общества периода революции 1917 г. и первых послереволюционных лет проанализирована в ряде выступлений отечественных и зарубежных ученых, которые приняли участие в Международном коллоквиуме, проходившем в Москве в 1993 г. Здесь впервые ставились вопросы о комплексе использованных большевиками символов, рассматривалась специфика последних, определялись их аналогии, давалась оценка ритуалам и обрядам Советской России.

66. » Соболева Н.А. Аннотация: При исследовании образа Георгия-воина в контексте его значимости для символики Русского государства напрашивается вывод, что именно этот святой сопутствует развитию русской государственности. Его образ, в основном в виде Драконоборца, запечатлен на монетах и печатях Средневековья во многих христианских странах, его имеют в гербах десятки европейских городов, государство Грузия поместило его в свой государственный герб. Однако на протяжении тысячелетней истории только наше Отечество почти беспрерывно использует образ Георгия-воина в государственной атрибутике.

67. » Соболева Н.А. Аннотация: Название настоящей статьи, основу которой составил доклад, прочитанный на семинаре исторических исследований «От Рима к Третьему Риму» в апреле 1998 г., носит условный характер. Особенно эта условность ощущается после ознакомления с только что опубликованной эксцитативной монографией Н. В. Синицыной о Третьем Риме. Автор исключительно рационально и многопланово рассматривает имеющиеся в научной и публицистической литературе варианты и вариации, аспекты и прочтения средневековой доктрины монаха Псковского Елиазарова монастыря Филофея.

68. » Соболева Н.А. Аннотация: Музыкальный символ России, так сказать, всегда становился «камнем преткновения». Например, он активно выбирался в 1917 году, когда Николай II отрекся от престола, что делало невозможным само существование прежнего гимна, начинавшегося словами: «Боже, Царя храни». Среди десятков предложений различных мелодий и слов для гимна «нецарской» России выделяется своей конструктивностью небольшая статья известного поэта В. Я. Брюсова, написанная в марте 1917 г. (период, когда Временное правительство решало вопрос о гербе и печати).

69. » Соболева Н.А. Аннотация: В правление Ивана IV существовало несколько вариантов государственной печати , история возникновения которых не исследовалась. С точки зрения государственной символики, интерес представляет печать Ивана IV, на которой кроме обычных эмблем — двуглавого орла и всадника, поражающего копьем дракона, имеется комплекс новых изображений.

70. » Соболева Н.А. Аннотация: В 1997 г. в России отмечалось пятисотлетие первой общегосударственной печати единого Русского государства, наиболее раннего известного памятника, дающего сведения о русских государственных эмблемах. Речь идет о двусторонней красновосковой печати, скрепляющей грамоту великого князя Московского Ивана III Васильевича. Грамота сохранилась до нашего времени; по своему характеру она является жалованной меновной и отводной племянникам великого князя — князьям волоцким, датирована июлем 1497 г. («лет(а) седмь тысящь пятаг(о), июл(я)».) К грамоте привешены еще три печати из черного воска: князей волоцких Федора и Ивана Борисовичей и митрополита всея Руси Симона.

71. » Соболева Н.А. Аннотация: Печать времени Ивана III Васильевича является уникальным памятником отечественной средневековой сфрагистики. От всех предшествующих княжеских печатей она отличается цветом материала (красновосковая), исключительно высоким качеством изготовления матрицы, посредством которой оттиснуты ее лицевая и оборотная стороны, круговой легендой, содержащей полный титул великого московского князя, сложившийся к 1490 г. Главное же отличие— изобразительные компоненты печати.

72. » Соболева Н.А. Аннотация: Все губернские города России и большинство уездных имели гербы. Существовали также гербы губерний и областей. Их официальное описание помещалось в «Полном собрании законов Российской империи». Издавались альбомы с рисунками территориальных гербов ]. Однако в целом городские гербы не составили предмет специального изучения. Уже вскоре после Великого Октября один из исследователей этих памятников прошлого справедливо отмечал: «История русских территориальных гербов остается до сих пор совершенно не исследованной». Научной литературы по городской геральдике России существует немного.

73. » Соболева Н.А. Аннотация: Изучением знамен, флагов, прапоров, штандартов занимается особая наука — вексиллология. Термин «вексиллология» происходит от латинского vexillum — знамя (военное). Кроме того, в отечественной литературе используются понятия «знаменоведение» и «флаговедение», восходящие к немецкому Flaggenkunde, где в качестве основополагающего выступает слово «флаг». Вексиллология теснейшим образом связана с геральдикой, т. е. знамена нередко вместе с гербами составляют единые символические комплексы, а также с униформологией, фалеристикой и другими специальными историческими дисциплинами.

74. » Соболева Н.А. Аннотация: Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении русских печатей, многие вопросы отечественной сфрагистики остаются невыясненными. Проблематичным, в частности, является становление восковой печати на Руси — время появления, цель употребления, ее связь с правовыми понятиями общества, типология, иконография и пр.

75. » Соколов В.А. Аннотация: В начале 70-х годов вексиллологии как научной дисциплины еще не существовало, между одиночными исследователями флагов не было связи, но флаги как феномен культуры бытовали, и число их увеличивалось в каждой стране. Впервые в 1962 г. был создан Центр по исследованию флагов в Бостоне (США), вокруг которого начали объединяться и сотрудничать между собой исследователи флагов других стран. По инициативе В. Смита (США)4-5 сентября 1965 г. в Нидерландах прошел первый международный конгресс по флагам и знаменам.

76. » Соколова С.Н. Аннотация: Государственная политика в области геральдики, проникая во все сферы бытия российского общества, влияет на обеспечение национальной безопасности, так как является символическим языком, информацией, заключенной в символе, поясняющей информационно-символическую специфику мировосприятия, нравственную позицию личности и всего социума в целом.

77. » Соломин А.В. 78. » Степченков Л.Л. Аннотация: Идея создания общества, заботившегося о пожарных в несчастных случаях, возникла в 1892 г. на первом пожарном съезде в г. С.-Петербурге. Через четыре года, уже на втором съезде, состоявшемся в Нижнем Новгороде, было учреждено всероссийское общество взаимопомощи пожарных деятелей, получившее название общества «Голубого Креста».

79. » Стукалова Т.Ю. Аннотация: Хотя Иерусалимское королевство, провозглашенное крестоносцами после взятия города 15 июля 1099 г., просуществовало менее двух столетий (1099-1291), а сам город находился в их руках и того меньше (1099- 1187), титул короля Иерусалимского оставался весьма желанным на протяжении всего средневековья и передавался по наследству до XIX в. включительно, что естественно нашло свое отражение в печатях и на монетах в виде титулатуры и герба.

80. » Суходольский С. Аннотация: Иконография раннесредневековых монет все чаще становится предметом пристального изучения, анализу подвергаются и представленные на монетах легенды. Однако, редко исследуются взаимоотношения между этими двумя основными элементами штемпеля, поскольку обычно молчаливо подразумевается, что они остаются в гармонии, то есть круговая легенда или раскрывает смысл изображения, занимающего поле монеты, или, по крайней мере, его дополняет.

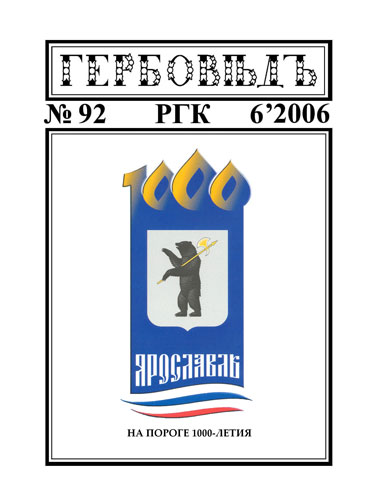

81. » Тихообразов О.В. Аннотация: Ярославский край - одна из древнейших территорий русского государства. На протяжении своего многовекового существования он играл важную роль в истории русского народа.

82. » Тихообразов О.В. Аннотация: Всего за 140 лет (1777-1917) Ярославской губернией управляли 4 генералгубернатора, 26 губернаторов и 2 губернских комиссара Временного правительства. Однако в исторической литературе о них написано весьма немного, что, конечно, нельзя объяснить отсутствием документальных материалов по этому вопросу

83. » Тихообразов О.В., Кудряшов А.О. Аннотация: В каталог включены значки, начиная с конца 60 - начала 70-х годов прошедшего века и по состоянию на февраль 2006 года. Более ранние выпуски значков, в том числе различные дореволюционные наградные и почетные знаки, имеющие геральдическое изображение, не включены, так как они имеют не коллекционное, а, скорей всего, антикварное значение.

84. » Толкушин О.Г. Аннотация: В конце ноября 2005 года исполнилось 45 лет председателю Черкасского областного геральдического общества Олегу Толкушину. По этому случаю в ноябре месяце в Черкасском областном художественном музее проводилась геральдико-вексиллологическая выставка. Она также явила собой некий промежуточный результат работы Черкасского областного геральдического общества.

85. » Трутовский В.К. Аннотация: Как известно, в настоящее время особая правительственная Комиссия, под председательством Товарища Министра Юстиции АН.Веревкина, работает по вопросу о наших национальных цветах. Вызвано было образование этой комиссии очевидно в виду существующего крупного разногласия в этом вопросе - в теории и практике.

86. » Туник Г.А. Аннотация: Текст, названный «Типы ранговых корон муниципальных образований (официальная концепция Геральдического совета при Президенте РФ)», вызывает ряд вопросов, прежде всего с точки зрения геральдико-правовых норм. Для того, чтобы попытаться понять, о чем все же идет речь в данном тексте, названном концепцией, мы приведем весь текст и иллюстрированный перечень муниципальных корон полностью.

87. » Туник Г.А. Аннотация: Большой интерес к территориальной геральдике понятен, ибо гербы и флаги в красочных символических образах рассказывают о природных богатствах и географии родной земли, о труде и мирных занятиях наших сограждан, об их славе, самопожертвовании и геройстве. Иными словами каждый герб отражает характерные особенности конкретной территории. В статье описывается история символика Челябинской области.

88. » Уздеников В.В. Аннотация: Возникшая в России в результате денежной реформы царя Петра Алексеевича новая монетная система неоднократно претерпевала достаточно серьезные изменения, такие, например, как смена весовой нормы монет, корректировка пробы сплавов драгоценных металлов, изменение набора номиналов чеканившихся монетных серий и другие. К числу этих изменений относится и процесс сокращения использовавшихся в российском монетном деле многочисленных названий монетных номиналов.

89. » Уланов А.В. Аннотация: В статье раскрывается лингвистическое и общекультурное значение «Общего гербовника дворянских родов Российской империи», дается характеристика представленной в нем военной терминологии, являющейся частью русского языка периода становления русской нации. Подчеркивается роль памятника как важнейшего лингвистического источника XVIII века.

90. » Хоруженко О.И. Аннотация: У В.Н. Татищева имеется известие, представляющее значительный интерес для изучения истории дворянского сословия и русской геральдики. К сожалению, оно очень кратко, подано в широком контексте и трудно интерпретируется.

91. » Черных А.П. Геральдика и право в трактате «Songe du Vergier» // Черных А.П. Геральдика и право в трактате «Songe du vergier».// Ius Antiquum. Вып.1. М., 1996. С.221-241 [Также: электронная публикация на веб-сайте "Геральдика сегодня" (sovet.geraldika.ru) от 08.04.2006 г.] Аннотация: Текст французского трактата "Сон Садовника" (XIV век) упоминает о существовании гербов не только благородных, но и неблагородных. Утверждение трактатом приоритета государя во всем, в том числе и гербов, им дарованных, приходит в противоречие со сложившейся к середине XIV в. подлинной геральдической практикой, когда часть синьоров имела древние, так называемые «природные» гербы...

92. » Черных А.П. Аннотация: «…Идущий лев, златом ощеренный и златом же защищённый…, …обрезанное сверху стропило небеличья меха… под лазурной главой, нагруженной двумя золотыми дроздицами.., размещённой над провалом и надо всем, и накрывающей всё».

Этот волшебный текст открывает книгу и выдается за слова французского ученого Мишеля Пастуро, вся жизнь которого со студенческой скамьи посвящена тому, чтобы избавить историческую геральдику от подобного «накрывающего всё» изложения… 93. » Чернышов К.М., Яровая Е.А. Аннотация: Гербы изображены на большинстве западноевропейских монет из собрания Эрмитажа. Эта коллекция, насчитывающая более 400 000 экземпляров и охватывающая период со Средних веков до ХХ в., представляет собой наиболее полный в собрании музея комплекс памятников геральдики, последовательно отражающий все этапы ее развития. Поэтому на экспозиции Музея геральдики, открывшейся в мае 2004 г. в двух залах Константиновскоrо дворца (Стрельна), нумизматический материал (ок. 200 экз.), дополненный западноевропейским оружием и предметами декоративно-прикладного искусства, фактически стал музееобразующим.

94. » Шепарёв Р.М. Аннотация: Знания об особенностях клейм и надписей на оружии имеют для исследователя огромное значение, так как помогают ему правильно атрибутировать тот или иной образец оружия, причем клейма имеют как образцы огнестрельного, так и холодного оружия.

95. » Шиян Н.В. Аннотация: Для пограничников во все времена было характерно бережное отношение к воинским традициям, к своим знакам отличия, поэтому Центральный пограничный музей ФСБ России является хранителем реликвий боевой славы Пограничных войск.

96. » Шумов И.Л. Аннотация: Проблема существования государственной печати в средневековых «республиках» русского северо-запада, кажущаяся простой на первый взгляд, достаточно сложна при внимательном рассмотрении. Очевидно. поэтому в отношении ее не сложилось устойчивой историографической традиции.

97. » Шустова Ю.Э. Аннотация: Геральдические и геральдике-поэтические композиции являлись одним из важнейших элементов кириллических печатных книг, издававшейся за пределами Московского государства, начиная с конца XV в. Как правило, они помещались на обороте титульного листа книги и содержали ксилографическое изображение герба и стихи, прославляющие его носителя, или интерпретирующие геральдические символы в соответствии с достоинствами рода ("дома") или одного (нескольких) его представителей.

98. » Щелоков А.А. Аннотация: Гербы, как и воинские эмблемы, в разных государствах различны, хотя, если внимательно к ним присмотреться, то легко заметить общие принципы, которые прослеживаются при обозначении одинаковых родов войск.

99. » Щелоков А.А. Аннотация: В последние годы в России «герботворчество» стало одним из любимых занятий центральной и региональных властей. Похоже, что без герба в наши дни стало просто невозможно обходиться городам, областям и даже поселкам.

100. » Щелоков А.А. Аннотация: Древние русские червленые щиты, описанные в летописях и не раз изображавшиеся на исторических батальных полотнах, имели собственную, отличную от других конфигурацию. Неужели очередное заимствование?

101. » Щелоков А.А. Аннотация: Откуда залетел этот черный неуклюжий двуглавый орел на герб России? Ответ на вопрос для знающих историю не столь уж и сложен.

102. » Щелоков А.А. Аннотация: Императорские, королевские, царские, государственные советские и нынешние российские награды служили и служат разным целям, а потому были и всегда останутся непохожими критерии заслуг вассалов, ломанных и граждан, отмечаемых властью.

103. » Щелоков А.А. Аннотация: В российских средствах массовой информации все существующие в нашей стране награды называются «государственными)) , хотя в действительности это далеко не так. Всего несколько из многочисленных существующих российских наград имеют юридическое право носить название «государственных».

104. » Щелоков А.А. Аннотация: Чтобы научиться читать, люди изучают азбуку. Для понимания языка гербов надо овладеть азбукой геральдики, знать множество символов, которые на гербе становятся звучащими.

105. » Яровая Е.А. Аннотация: Предмет представляет собой личную печатку с двумя печатающими площадками и гравированной рукояткой в виде рыцарской латной перчатки. Матрица печатки большего размера, изготовленная из гелиотропа (или кровавой яшмы), несет гравированное изображение вензеля под российской княжеской короной. Вензель состоит из двух латинских литер Р, правая из которых развернута зеркально, в центре – латинская W. Вензель дешифруется как буквы ППВ, образующие имя, отчество и фамилию владельца.

106. » Яровая Е.А. Аннотация: Уже на ранних этапах своего развития человечество особо выделяло кор-шуна и грифа среди других представителей рода пернатых. Им отводилось важное место в образно-знаковом осмыслении темы жизни и смерти. В Древнем Египте поклонялись и грифу, и коршуну.

|

||

| © 2007-2024 Электронная некоммерческая библиотека открытого доступа «Гербовед.ру» Редакция: gerboved@gerboved.ru | › Пользовательское соглашение | ||

| Проект сетевого издания «Геральдика.ру» | ||

| Примечание: представленные в библиотеке научные тексты размещены только для ознакомления и получены большей частью посредством распознавания оригинальных текстов публикаций (OCR), поэтому в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания и степенью сохранности бумажных оригиналов. | ||