| ||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||

| » Библиотека › Список публикаций за 2002 год | ||

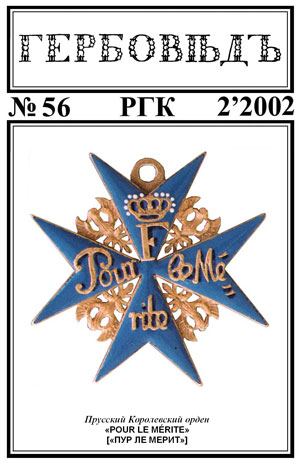

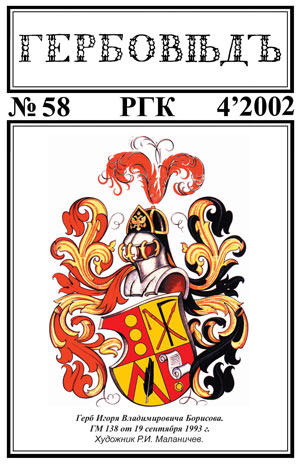

Список книг (изданий) в библиографическом каталоге за 2002 год (24) 4. » Борисов И.В. В. К. Лукомский. Неизвестные работы (2002)  5. » Соколов В.А. Вексиллологический справочник по флагам Российской Империи и СССР (2002)  7. » Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия (2002)  10. » Гербовед. №55. (2002)  11. » Гербовед. №56. (2002)  12. » Гербовед. №57. (2002)  13. » Гербовед. №58. (2002)  14. » Гербовед. №59. (2002)  15. » Гербовед. №60. (2002)  16. » Михалков Н.С. Гербы Земель Российских (2002)  17. » Пчелов Е.В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн (2002)  18. » Ерохина Е.Л., Круглова Т.А. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. (2002)  20. » Силаев А.Г. Истоки русской геральдики (2002)  21. » Соболева Н.А. История герба Москвы (2002)  22. » Николаев Ю.К. Основы геральдики. Российская и Пермская символика. (2002)  23. » Романовский В.К. Символы российской государственности. Герб. Флаг. Гимн. (2002)  24. » Знамиеровский А. Флаги мира (2002) Список публикаций по геральдике за 2002 год (149)1. » Аннотация: Тема знамен, штандартов и флагов Российской императорской армии и флота до сих пор остается, фактически, «белым пятном» для большинства любителей военной истории.

2. » 3. » Аннотация: 19 февраля 2002 года научному редактору нашего журнала, знаменитому ученому геральдисту Игорю Владимировичу Борисову исполнилось 65 лет. В этот день он отметил свой юбилей в домашней обстановке, в кругу близких друзей (см. фото на 3-й стр. обложи). Гости поздравили юбиляра с круглой датой и пожелали ему крепкого здоровья, счастья в жизни и дальнейших творческих успехов.

4. » 5. » 6. » 7. » 8. » 9. » 10. » Абатуров Ю.В. 11. » Абрамова Д. Аннотация: - Пожалуй, я - единственный дипломированный специалист такого профиля: художник-постановщик театра, эстрады и массовых представлений потому, что факультет сценографии массовых представлений в ГИТИСе закрыли, а я успел получить диплом. Но диплом дипломом, а жизнь жизнью. И нужно быть художником не по диплому, а по жизни. Так началась беседа с художником Валерием Петровичем Лысенко, который хорошо знаком москвичам по концерту на Васильевском спуске Красной Площади.

12. » Агафонов О.В. Аннотация: Проблемами геральдического обеспечения на государственном уровне войсковых казачьих обществ начало заниматься образованное в 1996 г. Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации, а после его упразднения - Управление Президента Российской Федерации по вопросам казачества совместно с Геральдическим советом. Геральдическое обеспечение казачьих войск - целенаправленная, планомерная деятельность органов государственной власти по реализации государственной геральдической политики в казачьих войсках.

13. » Акунов В.В. Аннотация: Возникшие в эпоху Крестовых походов рыцарские, или военно-духовные, союзы или братства - ордены (следует говорить «ордены», если имеешь в виду монашеский или рыцарско-монашеский союз, и «ордена», когда речь идет о наградных знаках, хотя эти два понятия взаимосвязаны) были полностью уравнены в правах с возникшими несколько ранее чисто монашескими орденами.

14. » Александрова Н.А. Аннотация: Идея привлечения детей и подростков к изучению истории своей семьи, своей родословной, исследованию родословных земляков нашли свое отражение в создании авторских образовательных программ и региональных целевых программ и проектов.

15. » Багаев В.П. Аннотация: Исторически сложно определить истоки появления наградной системы, но первые шаги в этом начали делать греки. Правда как таковой наградной системы в Древней Греции не существовало. Применялись отдельные знаки, которые давались за проявленную храбрость воинам. Первоначальные истоки идут оттуда же и в части применения на практике венчания победителей лаврами.

16. » Барсуков А.П. Аннотация: РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 383. Переписка АЛ. Барсукова. Л. 279

17. » Богатов К.М. Аннотация: 5-я часть каталога значков «классической серии». В нее вошли значки, выпущенные в 2001 году и несколько ранее пропущенных знаков, в основном - нестандартные гербы.

18. » Борисов И.В. Аннотация: Общеизвестно, что составной частью герба довольно часто является девиз, истоки которого в истории рыцарства. Какое-то время, когда геральдика только еще переживала период своего становления, девиз и герб никак не связывался, потому что, как правило, был в те времена всего лишь боевым кличем, который подбадривал сражающихся и должен был угнетать соперника. Трансформация девиза происходит постепенно, вместе с гербовыми изображениями, когда они от неумелых еще рисунков с рыцарских боевых щитов переходят в геральдические сборники и справочники.

19. » Борисов И.В. Аннотация: Очень часто с досадой замечаешь, как штемпель на марке, который мог бы дать интересную информацию исследователю, к сожалению, ничего не может сказать, т.к. марка аккуратно снята с конверта (или документа), и остаются лишь несколько ничего не значащих или трудно читаемых цифр или букв.

20. » Борисов И.В. Аннотация: Богатство изобразительных элементов русской дворянской геральдики является наглядной демонстрацией российской истории на протяжении XVIII-ХХ веков.

21. » Борисов И.В. Аннотация: Подтверждением слов о том, что жизнь продолжается и наука не стоит на месте, является заголовок этой небольшой статьи, посвящённой нашему общему другу - Жене Пчелову.

22. » Борисов И.В. Аннотация: На ул. 25 Октября (в прошлом Никольской) находятся учебные здания одного из высших учебных заведений столицы - Московского Государственного ордена Знак Почета Историко-архивного института. Основанный в 1930 году он уже более полувека готовит специалистов редкой и интересной профессии - историков-архивистов.

23. » Борисов И.В. Аннотация: Прочитав интервью Э. Гусейнова с сотрудником Московского Государственного историко-архивного института В.О. Седельниковым о некоторых архивных документах русского зарубежья, вернувшихся на Родину («Известия», 22.01.1990 г.), я хотел бы поделиться в этой связи своими соображениями

24. » Борисов И.В. 25. » Борисов И.В. 26. » Борисов И.В. 27. » Борисов И.В. Аннотация: Принцип отбора состоял в том, чтобы довести до сведения читателя описания гербов, в которых отражены весьма редкие, конечно, с точки зрения русского герботворчества представители фауны. Вниманию читателей предлагаем тридцать таких гербов.

28. » Борисов И.В. Аннотация: Этот словарь-справочник составлен на основании анализа гербов, вошедших в тома «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» со всеми его дополнениями и добавлениями, включая последний том с гербами, утвержденными при Временном правительстве. Весь массив гербов хранится в Российском Государственном Историческом Архиве - всего 4632 герба.

29. » Борисов И.В., Козина Е.Н. Аннотация: Общеизвестен тот факт, что кибернетика в наше время обеспечивает значительное ускорение прогресса во всех областях человеческой жизни. Электронные вычислительные машины и научно-технический прогресс - понятия неотделимые и взаимосвязанные.

30. » Борисов И.В., Козина Е.Н. Аннотация: Предлагаемый обзор подготовлен с использованием фондов Российской государственной библиотеки и Музея истории МГУ им. Ломоносова. В Московском Университете проводился конкурс на создание герба, но и его материалы, к сожалению, не стали достоянием научной общественности.

31. » Бурков В.Г. Аннотация: Как известно, звание Героя Советского Союза было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г.

32. » Бялик Л.В. Аннотация: Областной центр Республики Украина город Житомир расположен в 130 км юго-западнее г. Киева на береrу реки Тетерев.

33. » Вакка Б.А. Аннотация: Продолжаем публикацию каталога. Темой этой части являются юбилейные значки населенных пунктов, названия которых начинаются на буквы О, П, Р.

34. » Вакка Б.А. 35. » Вакка Б.А. Аннотация: Валерия Петровича Литвинова история его семьи занимала давно. Когда он узнал, что предки по линии отца и деда, Литвиновых, исстари занимались землепашеством на государевой земле, будучи свободными людьми, государственными, так их стали именовать еще со времен Петра I, крестьянами, ему захотелось узнать о них еще больше.

36. » Вакка Б.А. Аннотация: В течение последнего десятилетия всё более обычным становится изучение истории рядовых семей и биографий отдельных их представителей, не сделавших выдающегося вклада в политику, экономику, культуру. Приходит понимание того, что судьбы этих людей и история их семей представляют ценность не только для памяти их потомков, но также и для понимания истории страны в целом, поскольку они составляют необходимую основу, без которой и невозможно появление выдающихся личностей, и бессмысленны какие-либо исторические события.

37. » Вилинбахов Г.В. Аннотация: Общественная жизнь конца 80-х гг. теперь уже прошлого XX в. была расцвечена разнообразными флагами, эмблемами, нарукавными повязками. Казалось, неожиданно геральдика выплеснулась на улицы и площади наших городов. С вопросов о национальной эмблематике, о гербах и флагах начинались споры о государственном суверенитете. В Прибалтике начался выпуск значков, изображающих флаги, причем не только Литвы, Эстонии, Латвии, но и Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, России. Было очевидно, что культурно-исторический феномен геральдики становится важным элементом общественного сознания и политической культуры общества.

38. » Вилинбахов Г.В. Аннотация: Имя Сергея Николаевича Тройницкого навечно связано с историей Эрмитажа и с геральдикой. В 1918 г. «Директором (Эрмитажа. - Г.В.) был избран Сергей Николаевич Тройницкий, заведующий Галереей драгоценностей, работавший в музее с 1908 года. Он был одним из основателей журнала "Старые годы" и издателем журнала "Гербовед", поскольку его основные интересы поначалу были связаны с исследованием гербов, позже он занимался ювелирным делом и предметами из серебра.

39. » Воронов Б.В. Аннотация: При осмотре собора Спаса-на-крови привлекает внимание наружное убранство двухъярусной столпообразной колокольни, в нишах стен которой установлены мозаичные гербы.

40. » Герасимов В.Л. Аннотация: Более шестидесяти лет тому назад в соответствии с приказом Народного комиссара обороны СССР No 85 от 5 мая 1939 года был создан «Военноисторический журнал», а уже в августе того же года увидел свет первый номер журнала.

41. » Герасимов В.Л. Аннотация: Кандидат философских наук Геннадий Владимирович Ражнев большую часть своей жизни посвятил ратному труду. Выпускник двух престижных военных заведений, Пушкинского радиотехнического училища Войск ПВО и Военно-политической академии, он служил в строевых частях под Волгоградом, в Казахстане и Забайкалье.

42. » Герасимов В.Л. Аннотация: 6-8 августа 2001 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «От Нарвы к Ништадту: петровская Россия в годы Северной войны 1700-1721 гг.», которая была организована Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), Российской академией ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Государственным музеем-заповедником (ГМЗ) «Ораниенбаум» и Центральным военно-морским музеем (ЦВММ).

43. » Голованова М.П. Аннотация: Создание в 1722 г. специальной геральдической службы России стало важной вехой в истории отечественной геральдики. В связи с этим в историографии по геральдике вопросы, связанные с основанием и началом деятельности Герольдмейстерской конторы, а затем и Канцелярии герольдмейстерских дел, привлекали особое внимание. Углубленному изучению подвергались немногочисленные письменные источники, непосредственно связанные с деятельностью этих учреждений, в монографических работах как по истории городских гербов (1), так и по истории гербов дворянских (2). Особые страницы историки посвящают уникальной личности Ф. Санти и его деятельности на должности товарища герольдмейстера.

44. » Горбатый Е.Я. Аннотация: 23 ноября 2001 года в Москве, в зале Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры открылась выставка художника Роберта Ивановича Маланичева. Выставка была посвящена 35-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и 65-летию Роберта Ивановича, отметившего свой юбилей 21 июня 2001 года.

45. » Григорьев В.С. Аннотация: До победы революции (01.01.1959) Республика Куба не без основания относилась к числу стран с хорошо развитой наградной системой, так как в стране имелось достаточное количество орденов, медалей и других знаков отличия в том числе отраслевых и ведомственных. Но необходимо сказать, что сведений о наградах Кубы до 1959 г. крайне мало. В известной книге И. Спасского «Иностранные и русские ордена до 1917 года» Кубе посвящены четыре строчки, в которых упоминаются три награды. В книге Р. Верлиха «Orders and decorations of all Nations» (1974 г.) - краткие сведения еще о четырех.

46. » Данченко В.Г. Аннотация: В комплексе проблем, связанных с историей отечественных вооруженных сил, не последнее место занимают вопросы военной символики - геральдического оформления предметов военного обихода, чему власти традиционно уделяли большое внимание. Создание образцов форменного костюма, знамен, знаков различия - все это предполагало деятельность административных ведомств и должностных лиц.

[В.Г. Данченко - кандидат исторических наук, советник РФ 1-го класса, консультант Отдела по обеспечению деятельности Геральдического совета при Президенте РФ] 47. » Деревщиков А.Б. Аннотация: Предметом обсуждения является не только обсуждение нормативно-правовых актов силовых ведомств за истекшее десятилетие, а прежде всего, оценка их роли в геральдическом обеспечении и поиск грамотного решения проблем военной геральдики в правовом поле.

[А.Б. Деревщиков - полковник, кандидат военных наук, начальник Научно-исследовательского исторического центра Федеральной пограничной службы РФ] 48. » Деревщиков А.Б. Аннотация: Возрождение Государственной геральдической службы России послужило толчком к созданию ведомственных геральдических служб, в первую очередь в силовых министерствах и ведомствах. Одной из первых, точнее сказать второй, в апреле 1995 г. в главном штабе Пограничных войск России была создана служба военной геральдики и воинских ритуалов, а в одном из научно-исследовательских центров - лаборатория военной геральдики.

49. » Думин С.В. Аннотация: Королевский Дом Обеих Сицилий - ветвь французской династии Бурбонов, отрасль древнего рода Капетингов, царствовавших во Франции с 987 г. по 1848 г. Одна из ветвей Капетингов, Анжуйский Дом, занимал неаполитанский престол в 1266-1442 гг., но затем французская династия на несколько веков уступила власть испанцам - сначала Арагонскому Дому, потом его наследникам, испанской ветви Габсбургов. С 1504 г. королевство Неаполитанское, подобно другим испанским провинциям, управлялось наместниками, вице-королями.

50. » Думин С.В. Аннотация: Орден Святого Николая Чудотворца, учрежденный 19 июля / 1 августа 1929 г. в память императора Николая II Мученика и в воспоминание I Мировой войны, уже неоднократно упоминался в изданиях, посвященных русским орденам и истории Российского Императорского Дома. Но порой этот орден воспринимается как чисто «эмигрантская» награда, и даже как некоторое подражание одноименному ордену, учрежденному в самом конце Гражданской войны (1920) главнокомандующим Белой армией бароном П.Н. Врангелем.

51. » Думин С.В. Аннотация: Начало царствования императора Павла I было ознаменовано чрезвычайно важным актом - официальным утверждением закона о престолонаследии, ставшего краеугольным камнем русской имперской государственности.

52. » Думин С.В. Аннотация: Рыцарский орден Святой Анны (Equestris Ordinis Annae) учредил 14 февраля 1735 г. Карл Фридрих герцог Шлезвиг-Голштинский, Стормарский и Дитмарский, граф Ольденбургский и Дельменгорстский, титулярный наследник Норвежский (в русских публикациях обычно именуемый герцогом Голштейн-Готторпским) в память своей умершей в 1728 г. жены цесаревны Анны Петровны, старшей дочери Петра Великого. По этому первому установлению кавалеры ордена в Голштинии были по своему рангу приравнены к генерал-майорам и земским советникам.

53. » Думин С.В. Аннотация: Гарантируя населению вновь присоединенных территорий сохранение сословных прав и привилегий, полученных от прежних литовских и польских монархов, русское правительство должно было чётко установить сословную принадлежность всех местных жителей. Это было особенно важно в отношении шляхты, привилегированной группы населения, уравненной в правах с русским дворянством, и, соответственно, освобожденной от подушного оклада.

54. » Думин С.В. Аннотация: Эфиопский Императорский Дом принадлежит к числу старейших христианских династий мира. Его официальная родословная восходит к библейскому царю Соломону (сыну царя-псалмопевца Давида); родоначальником считается сын Соломона, рождённый царицей Савской, Менелик, первый представитель «Соломоновой династии, живший в IV в. до Рождества Христова.

55. » Думин С.В., Сапожников С.А. Аннотация: С момента своего создания в мае 1991 г. Российское дворянское собрание (РДС) одной из своих задач считало и считает возрождение традиций русской дворянской геральдики. При этом, однако, мы всегда стремились сохранить верность юридическим нормам Российской империи, предусматривающим обязательное Высочайшее утверждение родовых дворянских гербов и неизменность гербов, уже Высочайше утвержденных.

56. » Дуров В.А. Аннотация: Русским наградным медалям XVIII столетия для военнослужащих посвящен ряд специальных работ в отечественной литературе. История и для регулярной армии и флота, и для иррегулярных войск разработана довольно подробно. Медали для гражданских лиц также привлекают исследователей. Более того, по теме настоящего сообщения опубликовано несколько работ, посвященных медалям для жителей Северо-Востока России, а также для народов Балканского полуостров

57. » Ельшина М.А. Аннотация: После октябрьской революции 1917 г. у новой государственной власти возникла одна из важнейших задач в идеологической сфере: формирование позитивного образа и репрезентация среди широких слоев населения. Ей предстояло информировать граждан о своих целях, разъяснять свою позицию по многим актуальным вопросам, пропагандировать коммунистические идеи, осуществлять агитацию за государственное устройство на новых основаниях.

58. » Жукова Я.И. Аннотация: Красное школьное знамя, которому пионеры отдавали салют. Трехцветные полотнища, которые развешивают во время государственных праздников. До недавних пор флаги были для меня лишь символом, вызывающим, скажем так, гражданское уважение. Как в книжках про войну, когда кто-нибудь, несмотря на риск, забирал из рук убитого знаменосца древко и, подняв над головой, бесстрашно мчался вперед. Остальным этот поступок придавал сил. И вел к победе. Абсолютная идеологическая ценность. А вот о художественной ценности знамен я не задумывалась, пока не попала в гости к Олегу Бартини. Человеку, сочиняющему флаги.

59. » Извеков И.Н. Аннотация: Вопрос о сословности в современной России относится к одной из наиболее традиционных областей социологического знания, а именно к исследованиям социальных классов и групп.

60. » Калязин Е.А., Ефимов С.В. Аннотация: В петровскую эпоху началось пожалование дворянского достоинства, титулов и гербов представителям русских дворянских родов и «новой знати». По словам воспитателя царевича Алексея немецкого барона Г. фон Гюйссена, царь желал «установить придворные церемонии для послов, князей, графов, дворян и кавалеров орденов, которые он хочет утвердить по примеру других государей» 1. Одним из первых графский, а затем и княжеский титул получил ближайший сподвижник Петра I — Александр Данилович Меншиков.

61. » Каменцева Е.И. Аннотация: Смена поколений - естественный процесс, происходящий везде. Происходит он и на Кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ. Приходят новые преподаватели, которые уже в молодые годы создали себе репутацию талантливых не только преподавателей, но и исследователей с немалым списком научных работ. Среди них Евгений Владимирович Пчелов. В свои 30 лет он и кандидат исторических наук с солидным стажем, и автор более 280 печатных научных работ, среди которых 7 монографий.

62. » Каменцева Е.И., Пчелов Е.В. Аннотация: Пример семинара по геральдике в Государственном Эрмитаже был востребован и в Москве. При кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ в ноябре 1992 г. был создан научный геральдический семинар, чьим непосредственным предшественником можно считать семинар по вспомогательным историческим дисциплинам при той же кафедре, который работал с февраля 1988 г. по апрель 1990 г.

63. » Клименко Т.А., Кононенко С.И., Бялик Н.З., Кривенко С.И., Юращенко Т.Е. Аннотация: Для правдивого отражения исторической действительности требуется широкое привлечение свидетельств о нашем прошлом, источником которого могут быть документы личного происхождения (ДЛП). Наряду с документацией государственных учреждений, общественных организаций, личные документы необходимы для развития исторической науки, для определения путей движения в социальной жизни общества.

64. » Комаровский Е.А. Аннотация: Первый военный герольдмейстер тем и останется в истории геральдики, что он был первым. Благодаря этому человеку, полковнику (а теперь - полковнику таможенной службы, начальнику Отдела геральдического обеспечения Главного управления кадров Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации) Владимиру Николаевичу Медведеву очень многое произошло в сознании наших военных. Многое в военной геральдике было начато именно им. Мы беседуем с Владимиром Николаевичем как давние знакомые, а главное - как соратники и коллеги по геральдическому цеху.

65. » Комаровский Е.А. Аннотация: Статьи доктора исторических наук Геннадия Ивановича Королева давно уже известны читателям «Гербоведа». Известны прежде всего своей глубиной, тщательностью и скрупулезной выверенностью материала. Поиному он просто и не позволяет себе работать. Даже после недавней тяжелейшей операции Геннадий Иванович написал уже более 10 статей к публикации (и это буквально в лежачем состоянии). Чтобы не тратить время зря, там же, на больничной койке под капельницей, он еще и учил ... тагальский язык. «Бывают люди железные, но этот же просто кременный», - говорили о нем в больнице.

66. » Комаровский Е.А. Аннотация: Это символично, что ровно десять лет назад, в 1992 году, они встретились впервые в шумящей «разношерстной» толпе Ярославского вокзала столицы. И с этого дня, после общения с Игорем Станиславовичем Сметанниковым, началось для Алексея Юрьевича Журавкова серьезное увлечение геральдикой, впоследствии ставшей частью его профессиональной деятельности

67. » Коржик Ю.В. Аннотация: В каталоге собраны товарные знаки и клейма заводов, выпускавших и выпускающих значки на обширной территории бывшего СССР. Третье издание каталога дополнено.

68. » Королёв Г.И. Аннотация: Нет надобности доказывать, сколь выдающееся место в истории России занимали сельское хозяйство и сельская жизнь. Посмотрим, какие стороны аграрного быта и как отражаются в гербах.

69. » Королёв Г.И. Аннотация: Эмблематическое выражение представлений западноевропейцев о странах, народах и городах носило иногда причудливый и не всегда объяснимый или не вполне объяснимый характер. Так, в испанской географической энциклопедии середины XIV в. написано, что «король» Новгорода имеет своим знаком красный стяг с белым замком.

70. » Королёв Г.И. Аннотация: В своём собственном, дипломатическом и иных отношениях печати относятся к источникам, на которые, в частности, опирается местная история. Эффективность использования сфрагистических источников существенно зависит от информации о них и от их публикации. В рамках изучения зарубежного опыта я остановлюсь на венгерских местных изданиях печатей второй половины ХХ в. К этому времени венгерская сфрагистика имела известный опыт публикации печатей, восходящий к XVIII в.

71. » Королёв Г.И. Аннотация: Никоновская летопись сообщает, что 1 сентября 1565 г. Иван Грозный повелел изготовить «печать нову» для новгородского наместника. На печати должно было быть изображено «место» с посохом, а по сторонам «места» - медведь и «рысь» . Печать предназначалась для скрепления грамот к шведскому королю. Матрица и оттиски печати не известны. Памятник доступен лишь по оттискам большой государственной печати Ивана IV конца 70-х гг. XVI в., на которой вокруг двуглавого орла расположены «печати» областей, перечисленных в царском титуле.

72. » Королёв Г.И. Аннотация: Символизация Цезаря звездой отвечала общей традиции в символике. Звезда была знаком возвышения, величия и процветания. Например, на римских монетах III в. до н.э. встречаются фигуры героев близнецов Диоскуров, над головами которых изображены звёзды . Известны римские монеты с изображением путеводной звезды над кораблём

73. » Королев М.Р. Аннотация: Одной из наиболее известных наград Пруссии и Германской империи (наравне с Железным крестом) является старейший прусский военный орден Pour le Merite.

74. » Королюк В.П. Аннотация: В госархиве Дальнего Востока обнаружено описание первого проекта герба Приморской области, разработанного под руководством военного губернатора К.А. Эрдмана в 1877 г.

75. » Кочкуров Р.Ю. Аннотация: В начале 2000 года Николаевский областной совет принял решение о проведении конкурса проектов герба и флага области. Он прошел с 1 по 25 сентября 2000 года.

76. » Кривцов Д.Ю. 77. » Кузнецов О.В. Аннотация: Важной составляющей проведения единой государственной политики в области геральдики в Российской Федерации является геральдическое обеспечение Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации. Проведение мероприятий геральдического обеспечения ВС - значимый элемент в формировании духовно-нравственной составляющей развития ВС, в возрождении исторических традиций российского воинства, в повышении общей культуры военнослужащих.

[О.В. Кузнецов - полковник, кандидат исторических наук, начальник Отдела военной геральдики и символики Военно-мемориального центра Вооруженных Сил Российской Федерации - главный военный герольдмейстер] 78. » Кушнир М.И. Аннотация: История древнерусского геральдического символа отражает коллизии зарождения и пути формирования правил приобретения и использования княжеской власти, что включает массу аспектов, в частности - осмысление родословной и ее эксплуатации, престолонаследия и пр. в разнообразных способах доведения информации до общественного сознания. Вместе с тем, изучение этой истории проистекает в условиях безусловного дефицита исходного материала. Основу его составляют археологические находки, а данные сфрагистики и нумизматики формируют исследовательскую базу для вычерчивания генеалогического древа первых «Рюриковичей». В историографической традиции этот период (время ранних геральдических символов) и его материальных свидетельств принято называть загадочным.

79. » Лавренов В.И. Аннотация: 10 февраля 1859 г. был составлен проект герба губернского города Твери. Изображение в щите практически копировало геральдический рисунок герба Тверской губернии. Но сам геральдический щит стал увенчиваться «царскою шапкою в виде венца Мономахова и окружен золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою». Разделение губернского (городского) и губернского (областного) гербов являло собой новый момент в русском герботворчестве. Герб губернии символизировал регион в целом, без каких-либо других дополнительных пояснений. Поэтому в случае необходимости герб губернии мог помещаться в щитке на груди двуглавого орла.

80. » Лазарев С.А. Аннотация: Красная пятиконечная звезда на флоте появилась вскоре после событий октября 1917 г. Инициатором этого стал Председатель Военно-Революционного Совета Республики Л.Д. Троцкий. В приказе по флоту и морскому ведомству №773 от 18 ноября 1918 г. говорилось: «...т. Троцкий издал следующий приказ: «Ввиду того, что матросской одеждой прикрываются нередко развращенные элементы вплоть до контрреволюционных бунтовщиков, приказываю распространить на военных моряков революционную воинскую кокарду "Красная звезда с плугом и молотом"

81. » Лазарев С.А. Аннотация: Среда большого количества нарукавных, нагрудных, памятных и наградных знаков встречаются знаки, которые могут служить «визитными» карточками некоторых газет и журналов. Если о знаках, посвященных военной прессе, еще встречаются отдельные публикации, то, увы, материалы о нагрудных и нарукавных знаках (шевронах) практически отсутствуют. Автор условно разделил всю символику прессы на несколько групп.

82. » Лазаренко В.Г. Аннотация: Обзор печатных публикаций автора за 2001 г.

83. » Лапшин А.М., Сметанников И.С. Аннотация: Борис Александрович Вакка родился 22 декабря 1940 года в Москве, в семье военнослужащего. Все его предt<и по мужской и женской линиям были днепровские реестровые казаки из села Каленики, входившее в состав Гельмязевской сотни Переяславского полка (затем Золотоношского района Полтавской губернии, а ныне Черкасской области).

84. » Летин С.А. Аннотация: Традиция употребления городских и провинциальных гербов на предметах военного обихода в России берет свое начало еще в XVII столетии. До 1775 г. круг таковых предметов был достаточно широк - знамена, головные уборы, патронные лядунки, гренадные и патронные сумы.

85. » Лобашкова Т.А. Аннотация: Первоначально члены царского дома следовали принятому в России обычаю и нарекали детей в зависимости от близости дня рождения нового лена семьи к дню памяти православного святого. Однако в XIX столетии политические мотивы постепенно стали определяющими, что видно на примере многочисленных семейств Николая I, Александра II.

86. » Любина Т.Н. Аннотация: Из всех видов наград, которые жаловались за «отличие по гражданской службе» в конце XIX - начале XX в., наиболее соответствовали этому понятию ордена (1). Формирование системы российских орденов, начавшись на рубеже XVII-XVIII вв., в целом завершилось к середине XIX в. Однако порядок награждения отдельными орденами продолжал меняться до конца императорского периода. На протяжении XVIII - начала XX в. изменялось и отношение гражданских служащих к «знакам отличия». На основе материалов, хранящихся в Государственном архиве Тверской области (формулярные списки и личные дела чиновников, документы из личных фондов, воспоминания), а также опубликованных мемуаров была сделана попытка выяснить - какое место занимали ордена в системе ценностей провинциальной бюрократии конца XIX - начала XX в.

87. » Майоров Р.А. Аннотация: В этой статье мы расскажем о эмблеме, принадлежащей Архитектурному церковно-историческому кружку на Крутицком Патриаршем подворье. Надеемся, что она хотя бы чуть-чуть приоткроет перед читателями мир символики современной православной молодёжи.

88. » Мальцев И.В. Аннотация: После распада СССР в каждом бывшем союзном государстве со всей остротой встал вопрос о собственных официальных символах. В Российской Федерации вопрос о государственной символике по существу оставался открытым в течение девяти лет с момента ее образования как суверенного государства и семи лет после принятия Конституции РФ. Множество проведенных по этому вопросу заседаний компетентных структур, «круглых столов», а также вышедших публикаций в СМИ свидетельствует о большой сложности достижения компромисса между появившимися позициями о том, какими должны быть российские символы. Многие факты, в том числе предельная идеологизация государственной символики, дают основание для выдвижения тезиса о кризисе идентичности в России.

89. » Мишин В.В. Аннотация: Главной наградой Франции со времен Первой Французской Революции как для военных, так и для гражданских лиц является орден Почетного Легиона. Им награждались не только государственные деятели Франции или ее высокие иностранные гости, но и населенные пункты. Задача этой статьи рассказать о тех французских городах и деревнях, которые были награждены высшей Французской наградой, и показать их гербы.

90. » Мишин В.В. 91. » Мишин В.В. Аннотация: Недавно автору этой статьи довелось побывать в туристической поездке по странам Западной Европы. Наша группа посетила Амстердам (Голландия), Париж (Франция) и Дрезден с Берлином (Германия). В каждом из этих городов я пытался найти геральдическую литературу.

92. » Мусин А.Е. Аннотация: Весь исторически сложившийся корпус наград Русской Православной Церкви (РПЦ) возможно разделить на три группы - канонические, литургические и внебогослужебные. Основой такой классификации служит изначальное понимание награды как привилегии личности в Церкви, в силу чего она включается в одну из существующих внутри Церкви корпораций.

93. » Наумов О.Н. Аннотация: Пространство конкретной страны стоит из нескольких уровней, и одним из них является территориальный. Он складывается, в свою очередь, из геральдических пространств регионов. Механизмы развития и взаимодействия пространства отдельной территории можно рассмотреть на примере геральдики московского региона.

94. » Наумов О.Н. Аннотация: Отечественная генеалогическая наука в последние годы переживает период активного развития, доминантой которого являются идеи о компенсации советского генеалогического нигилизма и об интеграции в общемировое исследовательское пространство. Обе эти тенденции нашли яркое и полное воплощение в научном творчестве одного из крупнейших генеалогов современной России - Станислава Владимировича Думина.

95. » Наумов О.Н. Аннотация: Изучение цен на печатную продукцию представляет существенный интерес для истории отечественного книжного бизнеса. Цены были обусловлены многими факторами и зависели от возможностей полиграфической базы, тиража, читательского спроса, организации торговли и др. Уровень цен составлял характерную черту многих разновидностей печатной продукции. В частности, это касается геральдической литературы, которая сочетает особенности исторических и искусствоведческих изданий, а также обладает рядом специфических книговедческих черт.

96. » Ноговицын В.П. Аннотация: Якутия имеет теперь отвечающие ее статусу Государственный герб и Государственный флаг. Их проекты были одобрены на XV и XVI сессиях Верховного Совета, то есть соответственно: флаг - 14 октября 1992 года, герб - 26 декабря того же года. Тогда же появились и были введены в действие специальные законы о флаге и гербе, разработаны их статусы.

97. » Оленин P.M., Карманов В.В., Шишкова Н.В. Аннотация: Изучение работ современных флаговедов, материалов архивов Эрмитажа и Центрального военно-морского музея (далее - ЦВММ) привело нас к убеждению, что некоторые доводы ныне господствующей и единственной версии истории морских флагов России изобилуют рядом принципиальных неточностей и сомнительных выводов. Не всегда имеет место правильная датировка появления отдельных флагов и объяснение их исторических истоков. Проведенное исследование позволило сформулировать новую версию зарождения развития морских флагов России и изложить материалы по ее обоснованию в виде первичного (авторского) макета первой книги под названием «От первого корабля до первого Устава» (история морских флажных систем России, книга 1). Объем макета более 160 машинописных листов без учета приложений.

98. » Оленин Р.М., Карманов В.В. 99. » Пархаев О.К. 100. » Пастор В.Е. Аннотация: Гербы большинства прибалтийских городов имеют многовековую историю. Самая старая городская печать в этом регионе принадлежит Риге.

101. » Переходенко К.В. Аннотация: В текущем году Владимир Ильич Лавренов отмечает свой сорокалетний юбилей. Этому событию посвящена его научная биография.

102. » Переходенко К.В. Аннотация: Изменение политической ситуации в стране привело к необходимости утверждения новой государственной символики, а также к восстановлению личной (родовой), корпоративной, земельной геральдики. Для полноценного функционирования геральдической практики требуется восстановление и развитие теоретических основ этой дисциплины. В последнее время появилось много трудов, посвященных различным геральдическим вопросам. Однако один из важнейших аспектов незаслуженно остался в тени: в отечественной геральдической науке на всем протяжении ее развития ни одним ученым не был проработан вопрос о законодательных основах геральдики. Это тем более странно, что главный объект исследования - герб - обязательно утверждался верховной властью. Практически неизученной остается источниковая база законодательства геральдики, в том числе наиболее полная публикация законодательных актов - Полное собрание законов Российской империи.

103. » Пчелов Е.В. Аннотация: В начале 2002 г. увидела свет новая книга, на этот раз полностью посвящённая Лукомскому. Она так и называется «В.К. Лукомский. Неизвестные работы» (М., изд-во «Территория», 2002. 156 с.). По сути это публикация некоторых трудов Лукомского, которые автору удалось обнаружить в разных архивных хранилищах и которые посвящены не только геральдике, но и вексиллологии, униформологии и фалеристике.

104. » Пчелов Е.В. Аннотация: В Твери существует целое неформальное движение в защиту этой русской буквы, а энтузиасты ежегодно 1 апреля даже устраивают в её честь праздник. Такое событие, конечно, никак нельзя было пропустить, и радушные тверичи пригласили нас в качестве гостей на свои мероприятия.

105. » Ражнёв Г.В. Аннотация: В Смоленской области, недалеко от Рудни, находится небольшая деревня Любавичи. В XVI веке это была волость, а в XIX веке волостной центр вырос в крупный поселок, в котором был театр, 4 еврейские школы, синагога, святой пляж на реке Березине, протекавшей через поселок, в центре которого на постаменте возвышался бюст Св. Иоанна. В поселке проживало более З тысяч жителей, из которых три четверти составляли евреи.

106. » Ражнёв Г.В. Аннотация: В сентябре 1999 года решением Тёмкинского районного Совета утверждён герб Тёмкинского района: в лазуревом поле золотой, готовый к бою олень, стоящий на золотом, с тремя узлами, шнуре. В вольной части щита главные элементы герба Смоленской области. Щит венчает червлёная башенная корона о двух зубцах.

107. » Ражнёв Г.В. Аннотация: В мифологии, религии, геральдике и искусстве лев занимает видное место, а с конца XIX века он является предметом исследований многих зарубежных ученых, опубликовавших ряд трудов на эту тему.

108. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Двенадцать... Числовой шаблон или количественная определенность сакральных мифопоэтических и философских ценностей? Случайно ли, например в гербе белорусского города Ружаны изображен венок из 12 роз, а в гербе Минска 1796 г. помещена Пресвятая Дева в сиянии 12 орнаментированных крыльев, составленных из 6 ангелов?

109. » Ражнёв Г.В. Аннотация: 27 апреля 2001 года на заседании 9 сессии Смоленского городского Совета был утвержден новый герб Смоленска. Предварительно проект герба прошел геральдическую экспертизу в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.

110. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Культурно-историческая практика человечества немыслима без символов. Они пронизывают быт, обряды и ритуалы людей, мифологию и религию, политику и философию, этику и эстетику, геральдику и астрологию, изобразительное искусство и литературу, театр и музыку. В наибольшей степени символы используются в религии, всегда претендовавшей на глобальный универсализм. Это явление русский религиозный философ Л.П. Карсавин объяснял так: «...Универсализм религии заставляет во всем ловить отражение Божества и все рассматривать как Его символы. Ведь напряженная религиозная мысль выходит за рамки рационального знания, питаясь мистическим постижением: для того же, чтобы выразить мистический опыт, недостаточно обычных слов и понятий: приходится фиксировать свое восприятие символом».

111. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Культурно-историческая практика человечества немыслима без символов. Они пронизывают быт, обряды и ритуалы людей, мифологию и религию, политику и философию, этику и эстетику, геральдику и астрологию, изобразительное искусство и литературу, театр и музыку. В наибольшей степени они используются в религии, всегда претендовавшей на глобальный универсализм.

112. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Василий Леонидович Герасимов родился 30 сентября 1961 года в городе Смоленске, в рабочей семье, которая проживала по улице Запольной, ныне Твардовского. В 1978 году окончил 27-ю среднюю школу и поступил в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского.

113. » Ражнёв Г.В. Аннотация: Число 8 (огдоада) в мировой символике менее популярно, чем 3, 7, 9, 12 или 40. Но в некоторых случаях оно успешно конкурировало даже с этими числами. Так, многие орденские звёзды всех российских орденов от Андрея Первозванного до Св. Анны были восьмиконечные. Знак ордена Св. Иоанна Иерусалимского представляет собой восьмиугольный крест, а крест ордена Св. Станислава - четырёхконечный с раздвоенными концами с восемью шариками на 8 углах.

114. » Ругел Ю. Аннотация: Изображение пантеры довольно часто на находках карантанской Кётлакской (Kottlach) культуры (8-11 вв.). На них пантера в атакующей стойке и стилизована. Часто она имеет также леопардовые пятна. Когда её поза не явно атакующая, археологи часто путают и обозначают её как Agnus Dei. Но он легко узнаваем по своему святому сиянию, которого пантера никогда не имеет. Позднее леопард и пантера стали в геральдике двумя самостоятельными фигурами.

115. » Самарин А.Ю. Рецензия на: Наумов О.Н. Геральдическая историография России (XVIII - первая половина XX в.). М.: Kомпания Ритм Эстэйт, 2001. // Отечественные архивы. № 4. 2002 г. С. 97-99 Аннотация: ецензируемое научное пособие основано на солидной источниковой базе. В подстрочные примечания включена библиография более чем 160 публикаций по геральдике, вышедших в XVIII - первой половине XX в. Автор рассматривает не только монографии и статьи по геральдике в специальных изданиях, но привлекает также законодательные материалы, курсы лекций, учебные пособия, публикации в периодической печати, рецензии, статьи энциклопедий и справочников и др. Такой широкий охват позволяет охарактеризовать основные вехи формирования отечественной геральдической науки и увидеть мозаичную картину ее развития.

116. » Симонов Р.А. Аннотация: Книга Е.8. Пчелова «Генеалогия древнерусских князей IX - начала XI в.» {Отв. ред. О.М. Медушевская. М., Изд-во РГТУ, 2001. 262 с.) является научным изданием, отражающим содержание кандидатской диссертации автора. Значение рецензируемого произведения заключается в полноте охвата генеалогического материала по проблеме исследования. Сохраняя типичные черты вспомогательной исторической дисциплины, генеалогия древнерусских князей IX - нач. XI вв. в книге выступает самоценным историческим явлением. Вместе с тем издание может служить хорошим образцом для начинающих научных работников, знакомящим с методами исторического исследования. Для людей, интересующихся отечественной историей, книга может служить ценным справочником о первых пяти поколениях династии Рюриковичей.

117. » Синдеев С.А. Аннотация: История символики Дальневосточного регионального центра МЧС России началась в мае 1992 года, когда в соответствии с распоряжением Председателя ГКЧС России №22-03 был создан Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и встала необходимость создания символики ДВРЦ.

118. » Сметанников И.C. Аннотация: История герба города Юбилейного началась 5 августа 1996 года, когда Глава Администрации города Борис Игнатьевич Голубов подписал Постановление № 137 «О проведении конкурса по созданию герба города Юбилейного». Необходимость в гербе возникла в связи с подготовкой к предстоящему в 1997 году празднованию 5-летнего юбилея города.

119. » Сметанников И.С. Аннотация: «История - наставница жизни». Этим известным изречением Цицерона Евгений Владимирович Пчелов начинает свой учебник по истории, написанный для школьников 6-го класса. Не правда ли - красивая фраза? Фраза с глубоким философским смыслом. Многих ребят она заставит призадуматься и поразмышлять.

120. » Сметанников И.С. Аннотация: Это красочное подарочное издание, изобилующее многочисленными цветными иллюстрациями, вышло в свет осенью 1997 года. Презентация книги состоялась 22 ноября того же года на VIII Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском Дворце творчества детей и юношества. Многие читатели нашего журнала присутствовали на презентации, и помнят выступление автора с кратким экскурсом о работе над рукописью.

121. » Сметанников И.С. Аннотация: 14 декабря 2001 г. в Санкт-Петербурге состоялись Вторые Андреевские чтения по фалеристике. Организаторами Чтений выступили Капитул Российских Орденов и Русское фалеристическое общество. Организаторы и участники Чтений рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с отечественной и зарубежной фалеристикой.

122. » Сметанников И.С. Аннотация: В апреле 2001 года Всероссийское Геральдическое Общество (ВГО) отметило свой 10-летний юбилей. Подробно расскажем о символике ВГО, которая нашла самое широкое применение в различных видах фалеристической продукции и в праздновании юбилея ВГО.

123. » Сметанников И.С. Аннотация: На 30 марта 2002 года Владимир Викторович изготовил уже более 40 видов значков с территориальными гербами, более 20 видов - с юбилеями (различных размеров и конфигураций), три значка с личными гербами.

124. » Сметанников И.С. Аннотация: С 26 по 28 февраля 2002 года в Санкт-Петербурге состоялась научная конференция, -посвященная 10-летию восстановления геральдической службы России.

125. » Сметанников И.С. Аннотация: Продолжаем публикацию каталога «стандартных» гербов - значков с гербами городов России, выпущенных на Московском Экспериментальном твор- . ческо-производственном комбинате (ЭТПК) по заказу Всероссийского Геральдического Общества. Напоминаем, что всю интересующую информацию о «стандартных» гербах можно найти на страницах предыдущих выпусков нашего журнала.

126. » Сметанников И.С. Аннотация: Образ Святого Георгия Победоносца в современной московской символике впервые возникает в начале 1990-х гг. В частности, во время Дня города, отмечавшегося в Москве 5 сентября 1990 г., широко использовалась эмблема, имевшая в основе герб Москвы образца 1883 г.: Святой Георгий Победоносец, повернутый вправо (влево от зрителя), на серебряном коне поражает копьем черного дракона. Всадник облачен в доспех римского кавалериста, поскольку по преданию Георгий являлся военачальником при императоре Диоклетиане (284-305 гг.). Гербовый щит был нанесен на силуэтное стилизованное изображение мерлона (зубца) Московского Кремля.

127. » Сметанников И.С. Аннотация: В 2001 году Василий Леонидович Герасимов отметил сразу несколько юбилеев. Во-первых, это его собственный юбилей - 40-летие со дня рождения (он родился 30 сентября 1961 года). Во-вторых, в этом же году он отметил 30-летие занятием военной историей; в-третьих, 25-летие занятием фалеристикой; в четвертых, 15-летие занятием фалеристикой отечественной морской авиации; в-пятых, 5-летие занятием военной символикой.

128. » Сметанников И.С. Аннотация: К 10-летию Всероссийского Геральдического Общества Президиум ВГО учредил юбилейный знак «10 лет ВГО» (см. илл. 4 на 4-й стр. обложки) для поощрения деятельности наиболее активных членов ВГО, гостей ВГО, а также других лиц, внесших вклад в развитие отечественной геральдики.

129. » Соболева Н.А. Аннотация: В 1997 г. в России отмечался 500-летний юбилей государственного герба России – двуглавого орла. Научные юбилейные конференции не были столь категоричны в определении памятной даты: они посвящались пятисотлетию первой общегосударственной печати единого Русского государства, наиболее раннему известному памятнику, дающему сведения о русских государственных эмблемах. Речь идет о двусторонней красновосковой печати, скрепляющей грамоту московского великого князя Ивана III Васильевича.

130. » Спаткай Л.В. Аннотация: Священнослужители подразделяются на «белое» (светское) и «черное» (монашеское) духовенство. Существует три ступени священнослужителей. Все священники равны между собой по благодати, но по заслугам имеют разные ступени священства и разные саны.

131. » Токарь Л.Н. Аннотация: С победой февральской революции в России был сломан старый полицейский аппарат. Восставшие повсеместно громили полицейские участки, выявляли и арестовывали городовых и других полицейских чиновников. Однако с первых же дней остро встала проблема охраны общественного порядка и личной безопасности граждан, поэтому были приняты меры по созданию милиции.

132. » Храпков-Шибаев В.Б. Аннотация: Владимир Константинович Рожков .. Кто встречался с этим замечательным, интересным, скромным и интеллигентным человеком, наверное запомнил его необыкновенную творческую натуру - профессионального художника-графика и военного геральдиста, главного специалиста отдела геральдики и символики Военно-мемориального центра Вооруженных Сил Российской Федерации.

133. » Хрусталев А.Б. Аннотация: 1 июня 1998 года, приказом командующего Железнодорожными войсками Российской Федерации №171 был учрежден нагрудный знак «Ветеран Железнодорожных войск». Данный знак стал первым официальным символом, положившим начало развития строгой ведомственной геральдической системы в Федеральной службе железнодорожных войск Российской Федерации.

134. » Цветков А.Г. Аннотация: Геральдическая политика в России приобрела системный характер, поскольку имеет такие фундаментальные основания как идейная и научно-теоретическая база, институциональное оформление в лице структур геральдического обеспечения и, наконец, - блок нормативного регулирования, позволяющий закрепить геральдический «статус-кво», очертить рамки и правила «игры на геральдическом поле».

[А.Г. Цветков - кандидат философских наук, ответственный секретарь Геральдического совета при Президенте РФ] 135. » Чижова В.В. Аннотация: В Тверской губернии дворянское депутатское собрание составляли 12 выборных депутатов, работавших под руководством губернского предводителя дворянства. Избиравшиеся через каждые три года депутаты утверждались в должность губернатором. Депутатское собрание было постоянно действующим органом, но в полном составе заседало лишь несколько раз в год. Основная сфера деятельности дворянских депутатских собраний, созданных в 1785 г. по указу Екатерины II, заключалась в первоначальном рассмотрении доказательств о благородном происхождении дворян каждой губернии.

136. » Чистяков А.Ю. Аннотация: Основой данного исследования стали материалы, собранные в 1994-2001 гг. на территории Ленинградской области в ходе экспедиций, организованных кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ (руководитель - заведующий кафедрой проф. А.В. Гадло). Полевые работы проводились по единой комплексной методике сбора данных по материальной, духовной, соционормативной культуре населения Северо-Запада России (Ленинградская, Псковская, Новгородская области) с целью дальнейшего анализа этнокультурного развития региона. Следует отметить, что задача изучения намогильных крестов как самостоятельного культурного явления прямо не ставилась, однако в результате интервью и наблюдений были выявлены некоторые сведения, имеющие непосредственное отношение к теме статьи.

137. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Образец 1837 г. 10 апреля 1837 г. Высочайше был установлен образец знаменного флага для действия флотских экипажей на суше. По расцветке он соответствовал расцветке флагов флотских дивизий; размеры — размерам пехотных знамен образца 1816 г. Древки были положены черные.

138. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Развитие образцов знамен и штандартов в конце XVIII—XIX веках шло следующим путем. Знамена в 1797—1883 гг. в основе своей имели так называемую «прусскую» систему деления полотнища — на крест, углы и центральный медальон. Стечением времени изменялась схема расцветки знамен, рисунок двуглавого орла в центральном медальоне, вензеля, но в целом рисунок знамени оставался неизменным.

139. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Потери и спасение регалий являются одновременно одними из наиболее трагических и в то же время героических моментов в истории любой армии. В войнах 1905—1907 гг. и 1914—1917 гг. русские солдаты и офицеры часто повторяли подвиги своих предков, спасавших русские знамена среди огня сражений

140. » Шевяков Т.Н. Аннотация: С середины XVIII века в европейских армиях становится популярной символика смерти - романтическая мода того времени заставляет армии к привычной символике, военным атрибутам, добавлять еще и череп над скрещенными костями в сочетании с черным, красным и белым цветами отделки мундира.

141. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Императорский штандарт. Употреблялся Государем императором Николаем II. Желтое прямоугольное полотнище с изображением Малого Государственного герба России. Существовал в двух вариантах — сухопутном (с гербами на крыльях орла) и военно-морском (с хартиями — картами морей и без гербов на крыльях).

142. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Штабные флаги обозначали места распо - ложения штабов, ротных, эскадронных и ба - тарейных дворов. Все флаги штабов соедине - ний не менее дивизии были размером 1 н а 1,5 метра с каймой 20 сантиметров. С обеих сторон на флагах нашивался номер и началь - ные буквы названия корпуса, дивизии или от - дельной бригады черного цвета, по образцу шифровки штабов .

143. » Шевяков Т.Н. Аннотация: В строю Императорской кавалерии к началу войны 1914—1918 гг. находились штандарты 6 образцов (или 13 модификаций) с навер-шиями 8 образцов. Штандарты образца 1817 г. имели только три полка Гвардейской кавалерии (Лейб-гвардии Конный, Лейб-гвардии Конно-Гренадерский и Лейб-гвардии Уланский Ея Величества).

144. » Шевяков Т.Н. Аннотация: Русские знамена и штандарты описываемого периода состояли из обязательных элементов и необязательных (аксессуары). К обязательным относились: полотнище, навершие, скоба, древко, подток, гвозди и винты, чехол и темляк. К необязательным относились широкие Георгиевские и юбилейные ленты (дарованные полку в качестве награды или в честь полкового юбилея, соответственно). Кроме того, к аксессуарам можно отнести и панталер — специальную перевязь для ношения знамени либо штандарта.

145. » Шелковенко М.К. Аннотация: После того, как в 1996-1999 гг. в Рязанской области в организованном порядке были разработаны и утверждены гербы всех современных муниципальных образований, здесь остались лишь два города, не имеющих своей официальной символики. Один из них - старый уездный город Елатьма - имеет за плечами несколько веков истории, а другой - молодой промышленный город Новомичуринск - недавно отметил свое 30-летие. Но причина отсутствия у них символики одна и та же - оба населенных пункта не являются на сегодняшний день муниципальными образованиями или их центрами, а входят каждый в состав другого МО: Елатьма - в состав Касимовского района, а Новомичуринск - в состав Пронского района, центром которого является рабочий поселок Пронск (бывший уездный город). На этом основании районное руководство до сего дня не позволяет им утвердить собственную символику: под предлогом опасения сепаратистских тенденций.

146. » Шелковенко М.К. Аннотация: Этот шутливый «герб» посвящен 10-летию воссоздания в России государственной геральдической службы и преподнесен Государственному герольдмейстеру Г.В. Вилинбахову на юбилейной конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге 26-28 февраля 2002 г. Сам рисунок выполнен в технике офорта (гравюра на металле) и раскрашен акварелью.

147. » Шепелев Л.Е. Аннотация: Установленная в конце XVIII - начале XIX в. форменная одежда гражданских чиновников подверглась пересмотру в середине XIX в. и в начале XX в. В обоих случаях имело место некоторое ее упрощение. Вместе с тем существовали проекты и еще более радикальной модернизации этой одежды. Они интересны и сами по себе, и как альтернатива реально осуществленным реформам. Наиболее важны два таких проекта. Первый из них «Описание формы одежды чинам гражданского ведомства и правила о ношении сей формы» (14 страниц типографского текста) подготовлен Собственной Его Величества канцелярией и утвержден Александром II 2 февраля 1856 г. Второй - «Проект Положения об изменении в форме обмундирования гражданских чиновников» (14 рукописных страниц) предложен неустановленным лицом в самом конце XIX в. в связи с готовившейся общей реформой гражданских мундиров 1903-1904 гг. и не ясно, рассматривался ли он в официальном порядке.

148. » Ширгазин О.Р. Аннотация: Геральдическое знание имеет давнюю историю, и уже в XVII в. европейский геральдист Менестрье выделил 8 основных частей или, как сейчас говорят, подсистем, которые можно обнаружить в содержании гербов. Это - теология, философия, юриспруденция, геометрия, арифметика, история, география, грамматика. При этом под географией подразумевались страны и местности, откуда известные фамилии ведут свое начало, где живут и куда распространяются отдельные их отрасли.

149. » Яровая Е.А. Аннотация: Хранящаяся в фондах Феодосийского краеведческого музея плита с пятью гербами и несохранившейся легендой в правой части (ФКМ, инв. № А—27 (2)) была воздвигнута в честь консула Манфредо Саули и, тем самым, должна датироваться 1421 г. В верхнем ряду известковой плиты высечены щиты с генуэзским крестом и гербом со стесанным изображением, судя по расположению, дожеским; в нижнем ряду – три меньших по размеру геральдических щита, центральный из которых принадлежал консулу Каффы, а фланкирующие его – массариям-казначеям. На двух из них, консульском и казначейском, помещены орлы под короной, на третьем, принадлежащем второму казначею, – шагающий лев в острозубчатой перевязи.

|

||

| © 2007-2024 Электронная некоммерческая библиотека открытого доступа «Гербовед.ру» Редакция: gerboved@gerboved.ru | › Пользовательское соглашение | ||

| Проект сетевого издания «Геральдика.ру» | ||

| Примечание: представленные в библиотеке научные тексты размещены только для ознакомления и получены большей частью посредством распознавания оригинальных текстов публикаций (OCR), поэтому в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания и степенью сохранности бумажных оригиналов. | ||