| ||||||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||||||

| » Библиотека › Соболева Н.А. Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии (2018) › Геральдическое художество в России | ||||||

|

Соболева Н.А.

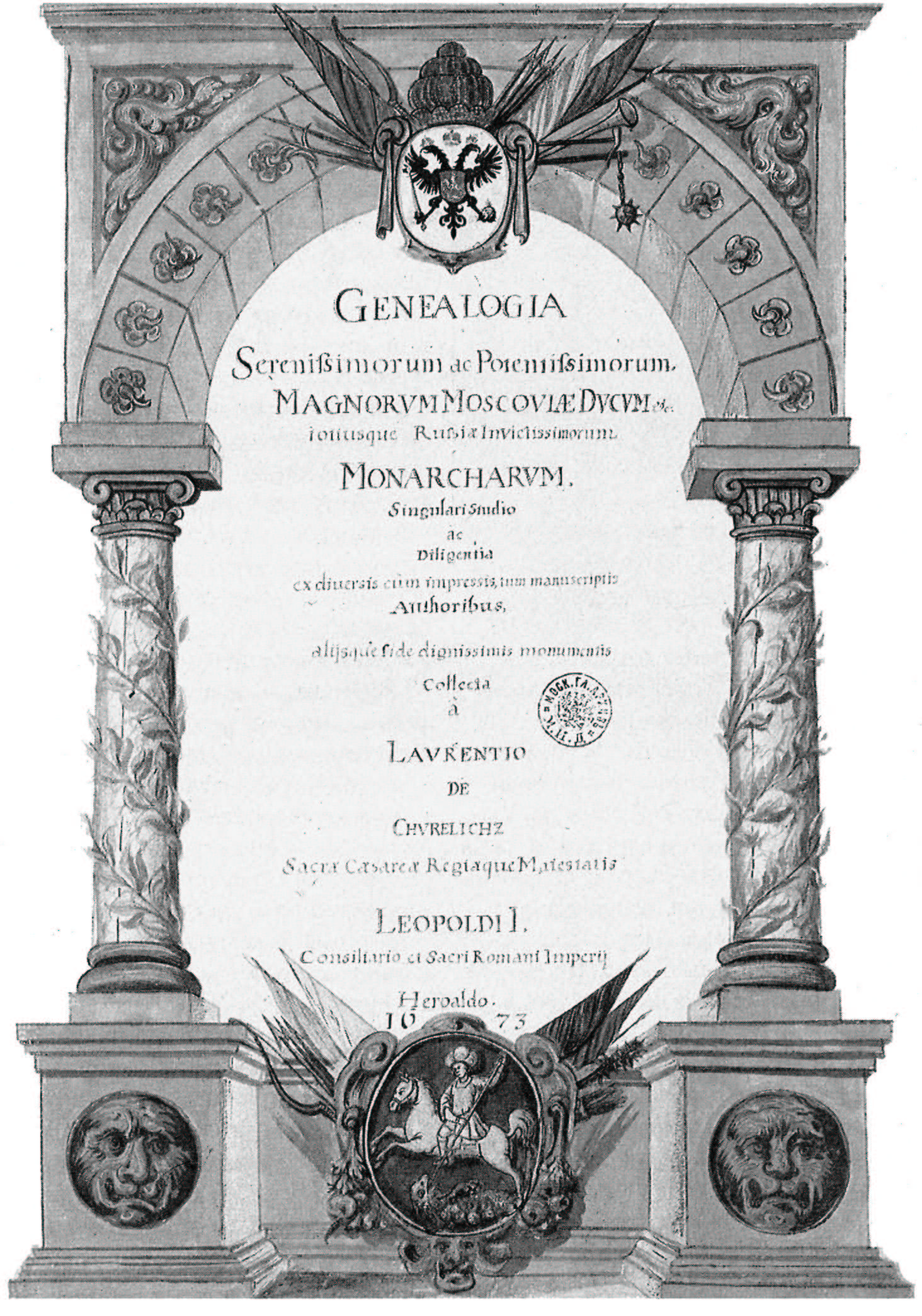

Геральдическое художество в России// Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии (2018)Библиографические данные публикации / опубликовано в издании: В монографии: Соболева Н.А. Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии - М.: Изд. дом ЯСК, 2018. С. 273-330 (начало Главы III) Аннотация: Art héraldique (франц.), Wappenkunst (нем.), геральдическое искусство — это умение по определенным правилам изображать (составлять, рисовать) гербы. Искусство создания герба начало складываться в особую систему почти одновременно с появлением самих гербов. Этапы геральдического искусства, таким образом, совпадают с этапами развития геральдики. Об авторе публикации/статьи: Соболева Надежда Александровна (Москва) Просмотр публикации в формате PDF:

› См. также другие статьи Соболевой Н.А.

в библиотеке найдено еще 67 публикации(й) автора

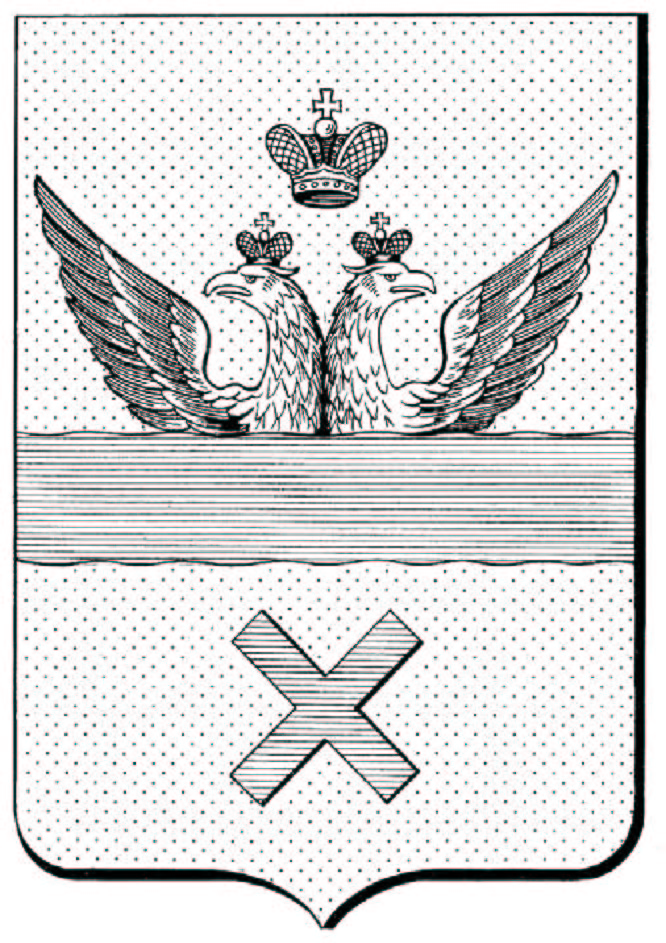

Иллюстрации к статье/публикации:

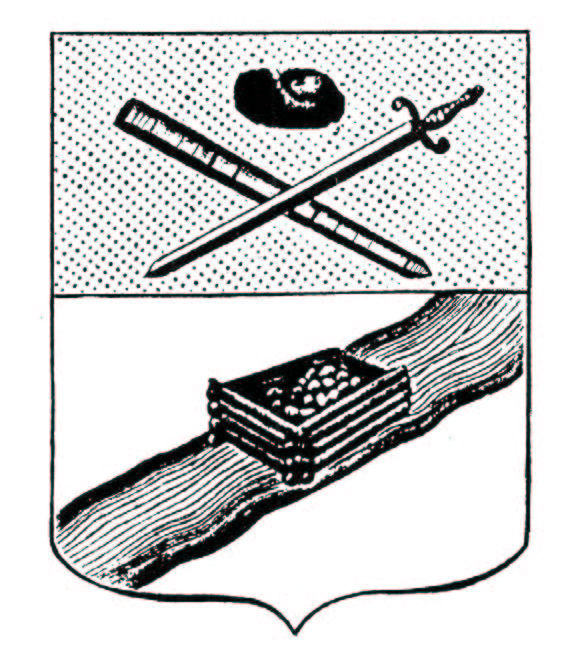

1.

ID: 2252

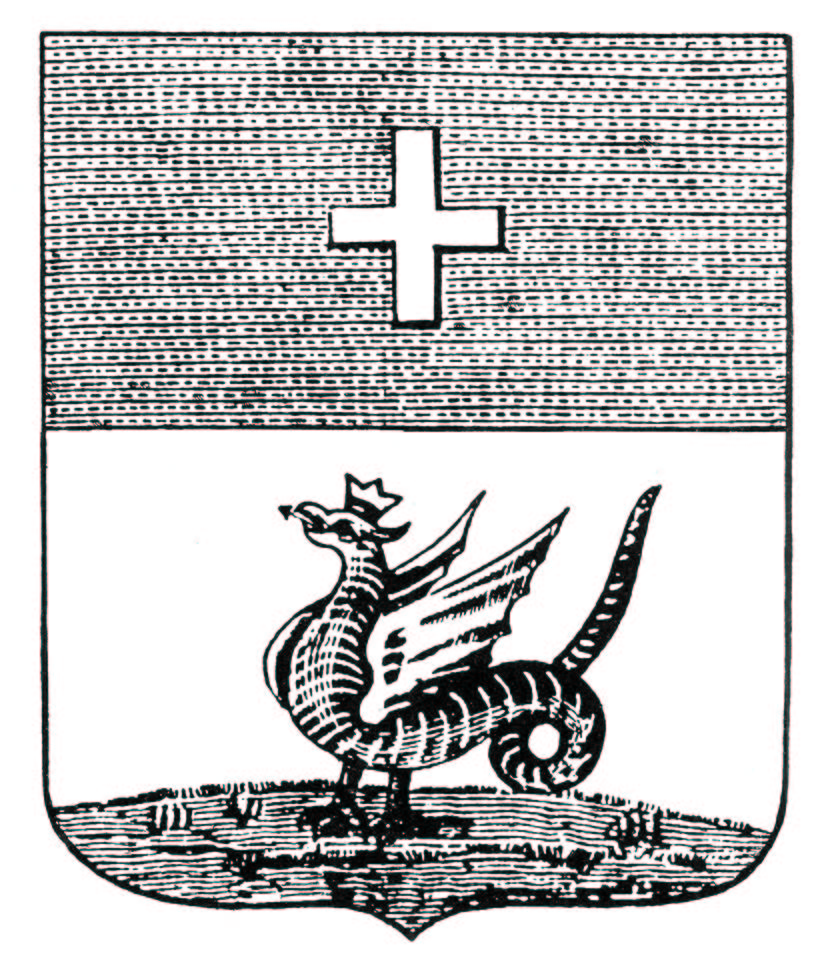

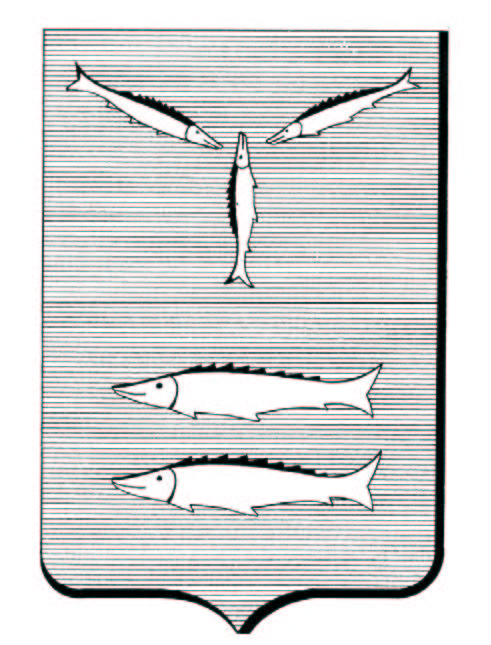

2.

ID: 2253

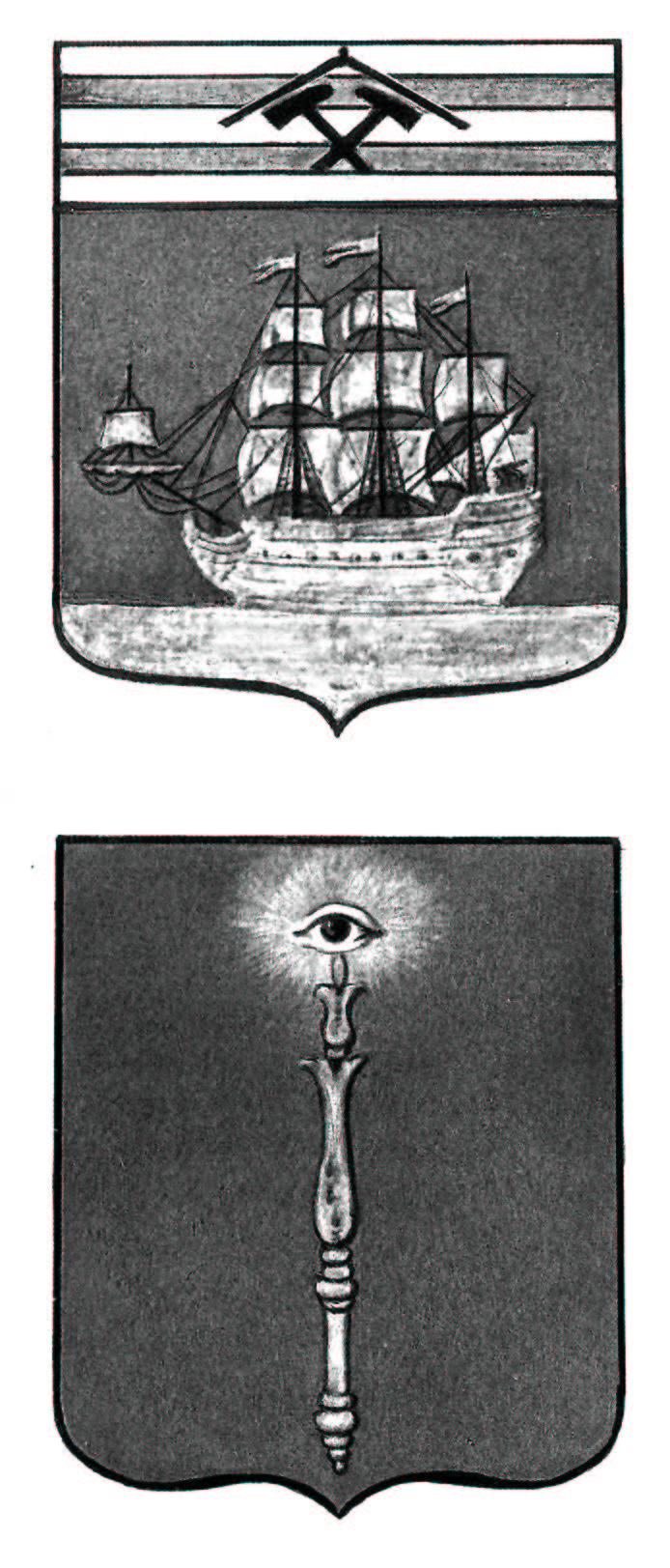

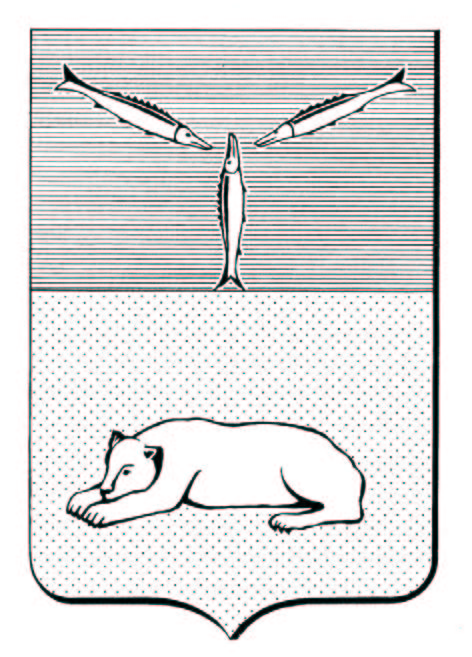

3.

ID: 2254

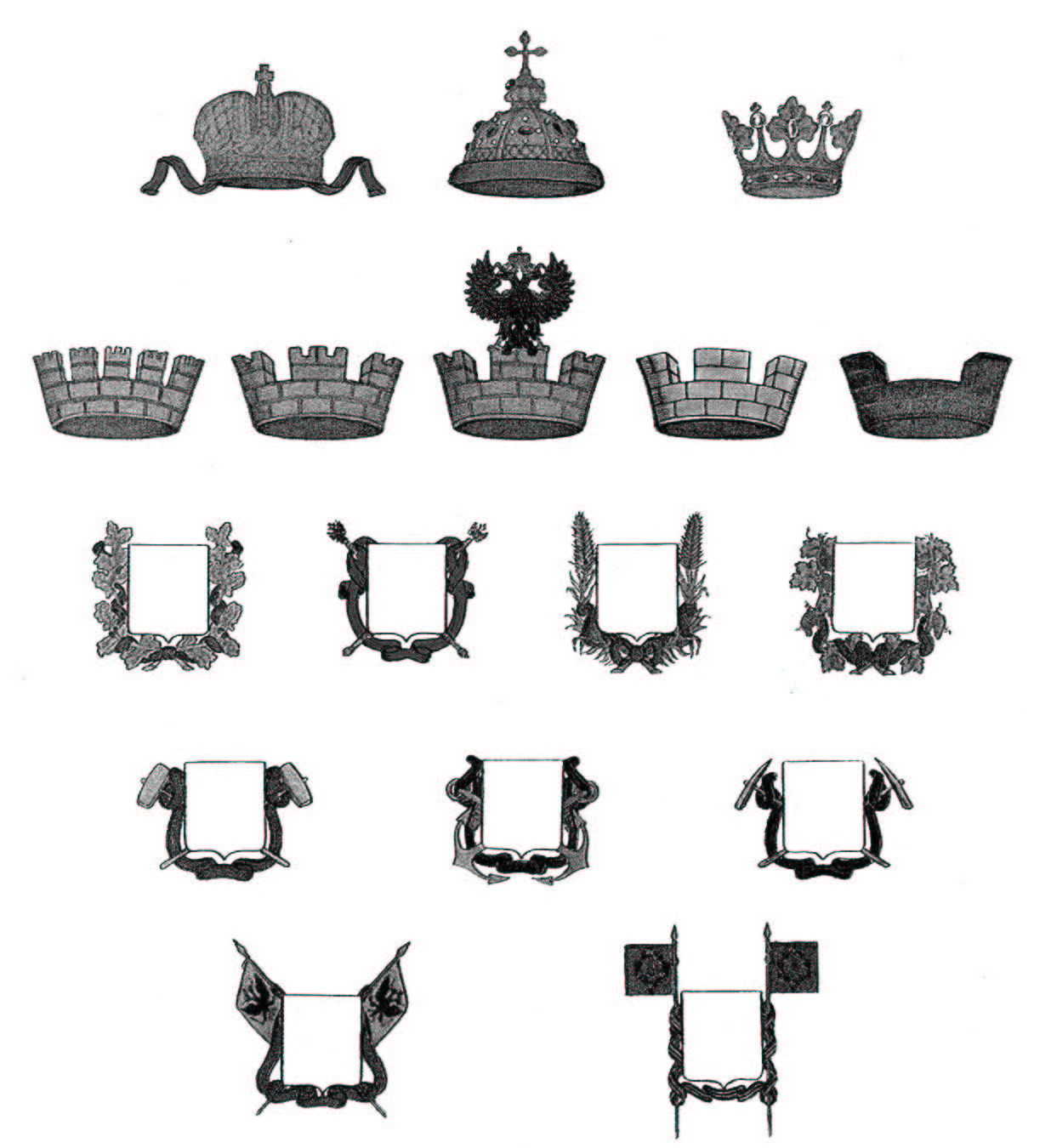

4.

ID: 2255

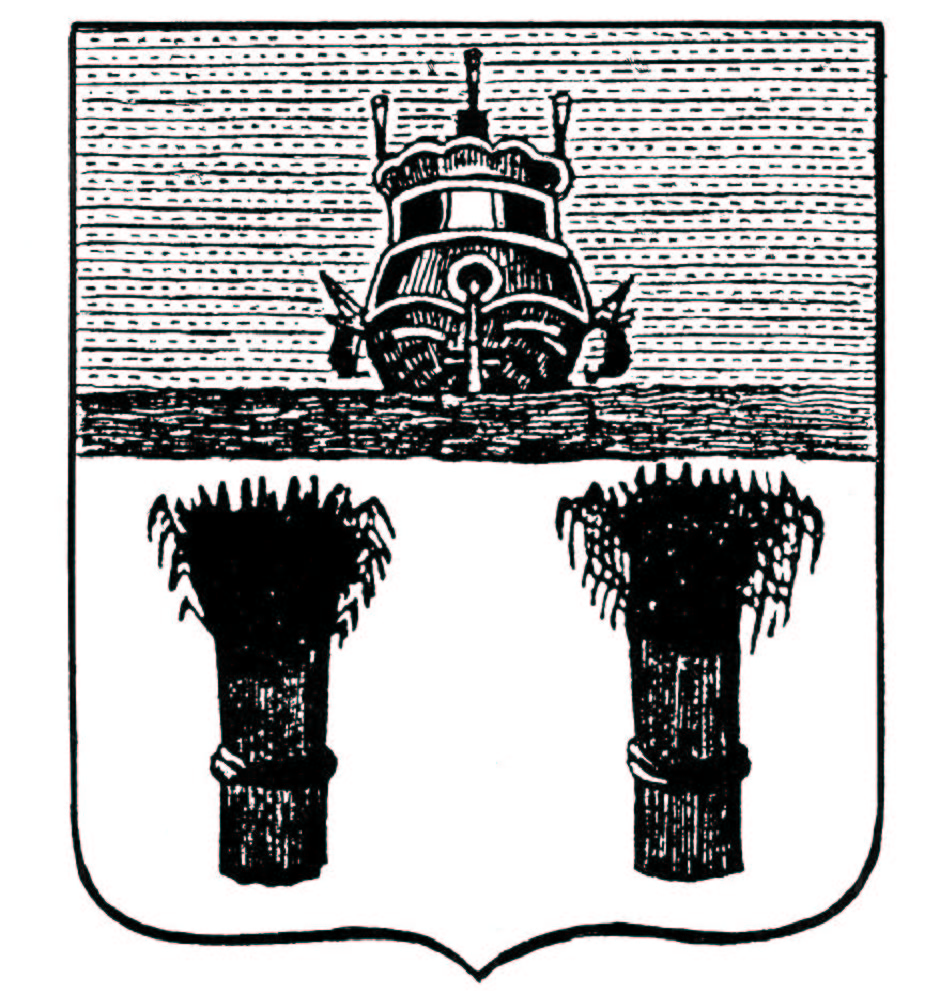

5.

ID: 2256

6.

ID: 2257

7.

ID: 2258

8.

ID: 2259

9.

ID: 2260

10.

ID: 2261

11.

ID: 2262

12.

ID: 2263

13.

ID: 2264

14.

ID: 2265

15.

ID: 2266

16.

ID: 2267

17.

ID: 2268

18.

ID: 2269

19.

ID: 2270

20.

ID: 2271

21.

ID: 2272

22.

ID: 2273

23.

ID: 2274

24.

ID: 2275

25.

ID: 2276

26.

ID: 2277

27.

ID: 2278

28.

ID: 2279

29.

ID: 2280

30.

ID: 2281

31.

ID: 2282

Автоматически распознанный OCR-текст из PDF-файла › показать  Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ". Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".

Объем текста: 236521 знаков (с пробелами)