| ||||||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||||||

| » Библиотека › Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII - XIX вв. (1974) › Земельные эмблемы | ||||||

|

Сперансов Н.Н.

Земельные эмблемы// Земельные гербы России XII - XIX вв. (1974)Библиографические данные публикации / опубликовано в издании: В монографии: Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII - XIX вв.. М.: Советская Россия, 1974. С. 5-19 Аннотация: Земельной эмблемой называется условное изображение, выражающее в одном или нескольких символических (условных) образах лицо отдельной территории, города, населенного пункта и т. д. Наиболее распространенная форма таких изображений -земельный герб. От обыкновенной эмблемы он отличается особой, исторически сложившейся, композицией; составлен он по определенным правилам. Для эмблемы же эти правила необязательны. Каждый герб можно назвать эмблемой, но не каждая эмблема есть герб. Об авторе публикации/статьи: Сперансов Н.Н. Просмотр публикации в формате PDF:

› См. также другие статьи автора: Сперансов Н.Н.

в библиотеке найдено еще 17 публикации(й) автора

Иллюстрации к статье/публикации:

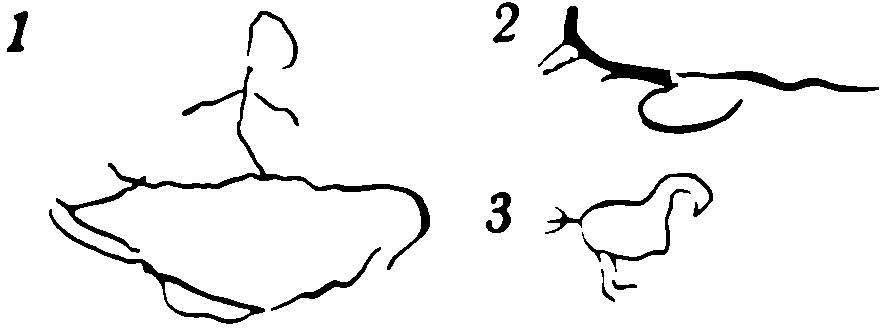

1. Знаки собственности, превратившиеся в отличительные сюжетные изображения: J - лодка с мужиком; 2-3 - птица

ID: 1470

2. Знаки собственности, превратившиеся в отличительные сюжетные изображения: 4 -выдра; 5 - олень; 6-солнце

ID: 1471

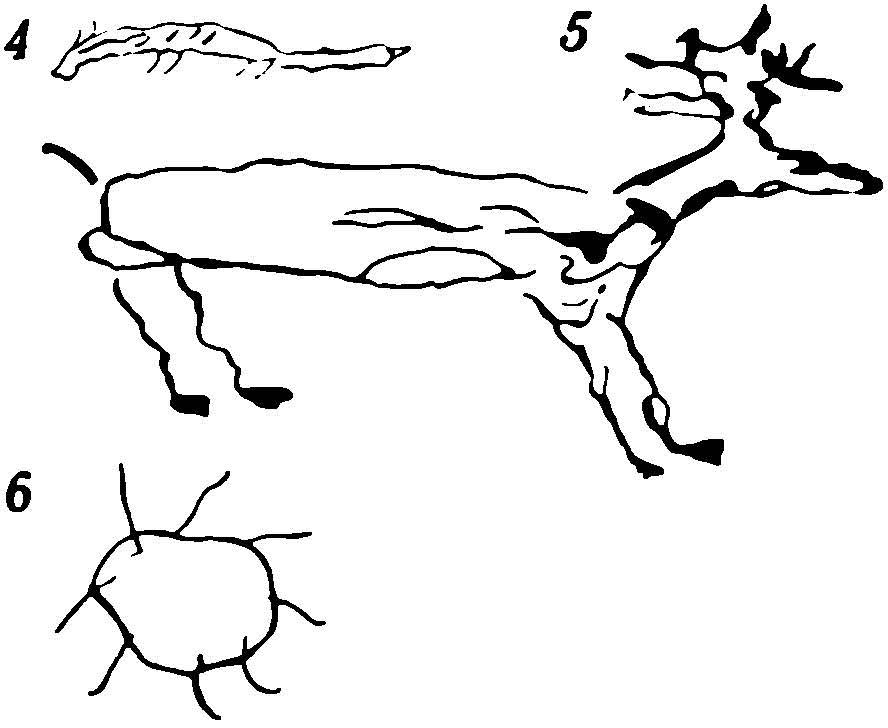

3. Боевой щит первых времен рыцарства.

ID: 1472

4. Рыцарь в полном вооружении. На знамени и на конском уборе изображена гербовая эмблема "леопардовоrо льва"

ID: 1473

5. Герольд в одежде распорядителя турнира (Австрия)

ID: 1474

6.

ID: 1475

7.

ID: 1476

8.

ID: 1477

9.

ID: 1478

10.

ID: 1479

11.

ID: 1480

12.

ID: 1481

13.

ID: 1482

14.

ID: 1483

15.

ID: 1484

16.

ID: 1485

17.

ID: 1486

18.

ID: 1487

19.

ID: 1488

20.

ID: 1489

21.

ID: 1490

22.

ID: 1491

23.

ID: 1492

24.

ID: 1493

25.

ID: 1494

26.

ID: 1495

27.

ID: 1496

28.

ID: 1497

29.

ID: 1498

Автоматически распознанный OCR-текст из PDF-файла › показать  Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ". Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".

Объем текста: 70580 знаков (с пробелами)

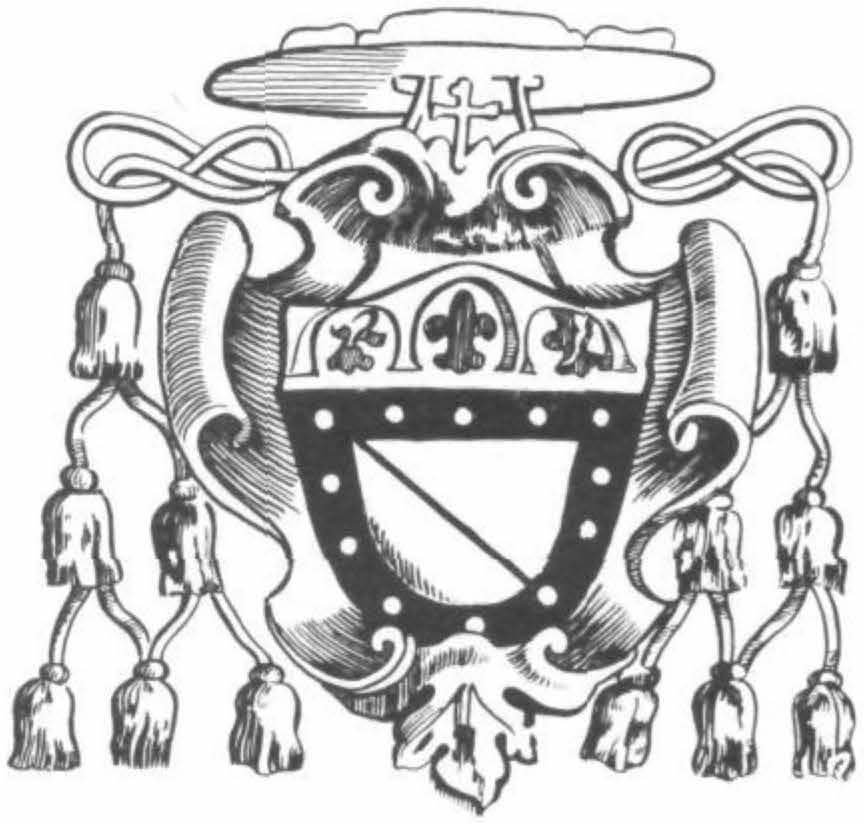

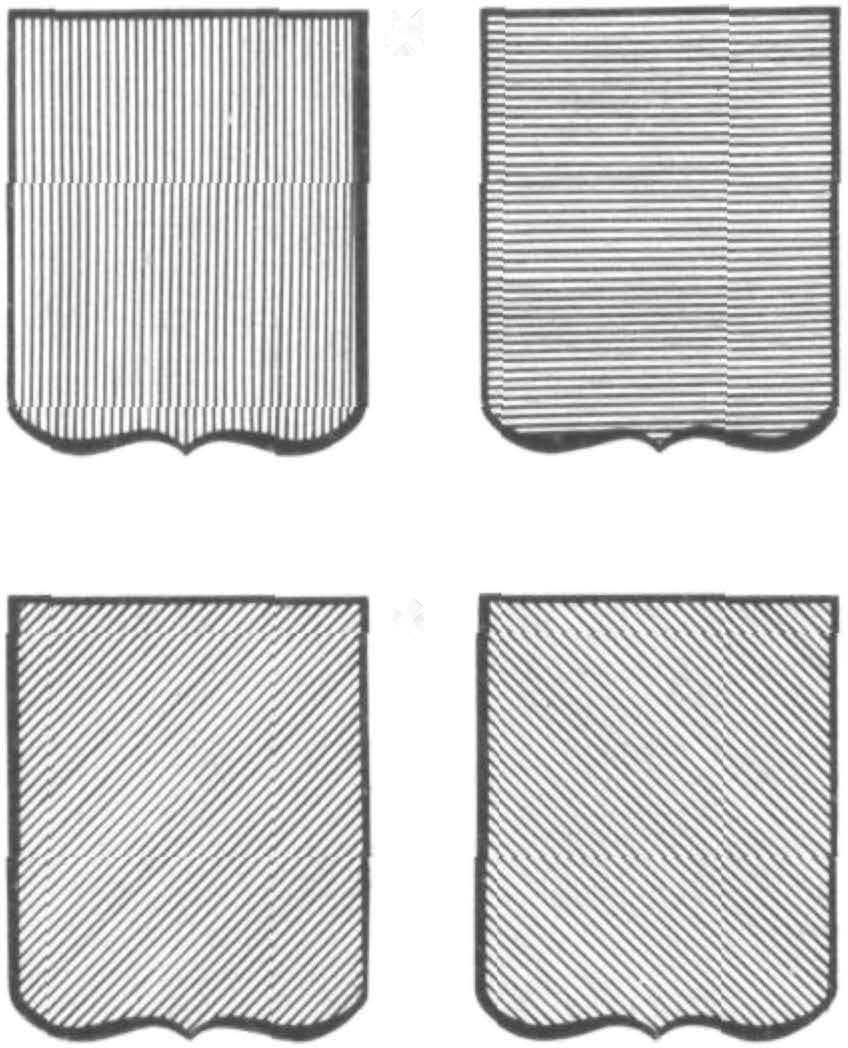

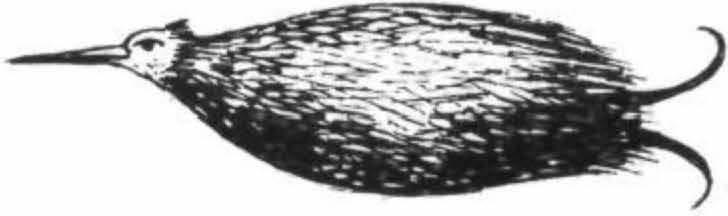

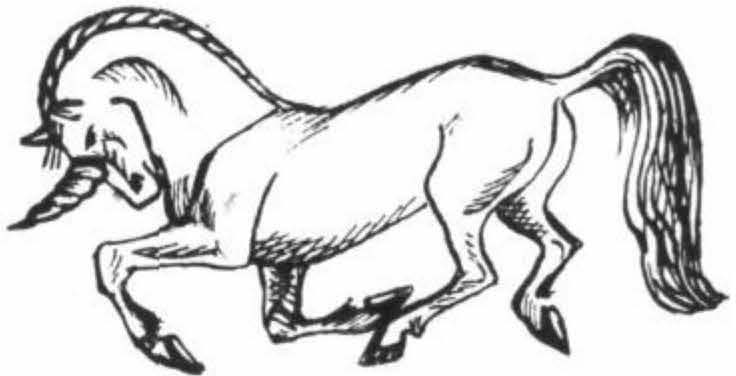

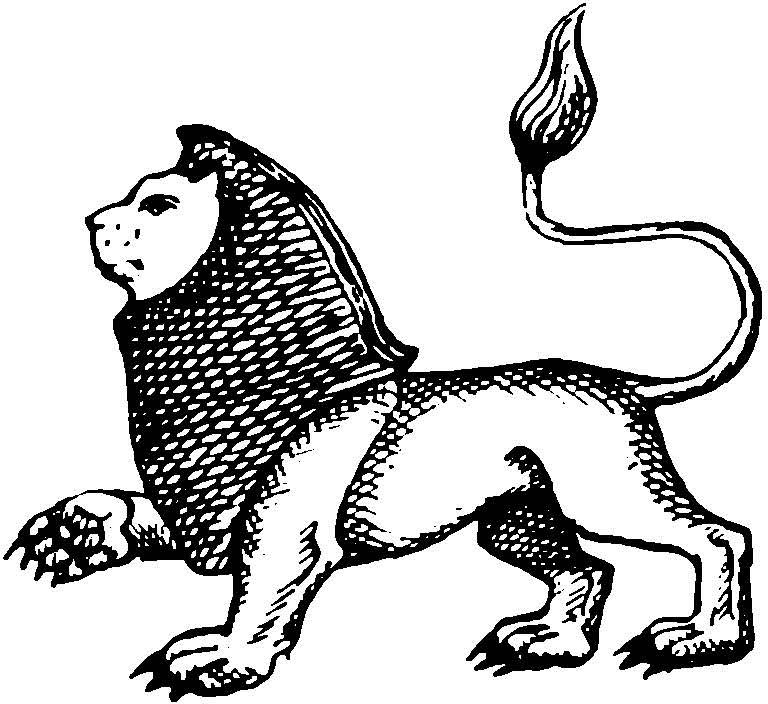

Земельные эмблемы Земельной эмблемой называется условное изображение, выражающее в одном или нескольких символических условных образах лицо отдельной территории, города, населенного пункта и т. д. Наиболее распространенная форма таких изображений земельный герб. От обыкновенной эмблемы он отличается особой, исторически сложившейся, композицией составлен он по определенным правилам. Для эмблемы же эти правила необязательны. Каждый герб можно назвать эмблемой, но не каждая эмблема есть герб. Гербовой эмблемой можно назвать и весь герб в целом, и только его главную часть, составленную из фигур, выражающих основное содержание данного герба. роисхождение земельных эмблем и гербов Знаки собственности, превратившиеся в отличительные сюжетные изображения 1лодка с мужиком 2 3 птица 4 выдра 5 олень 6 солнце Естественно, при выборе знаков стремились сделать соответствующие изображения более красивыми, а главное придать им определенное смысловое значение. Поэтому часто избирались внешне привлекательные символические образы. Но независимо от этого каждый такой знак со временем неизбежно превращался в эмблему. Если избранный образ в какой то мере выражал характерные особенности земельной территории или города, то возникшая эмблема сохранялась и у потомков. Способствовала этому и привычка. Многие древние земельные эмблемы могли легко превратиться в будущем в соответствующие гербы, хотя путь этот, конечно, не единственный. Он не объясняет своеобразной формы земельных гербов. Боевой щит первых времен рыцарства Впервые гербы, в узком понимании этого слова, возникли в Западной Европе. Закованные в боевые доспехи рыцари во время сражений почти не отличались друг от друга. Поэтому каждый из них избирал себе какой нибудь знак и помещал его или на боевом щите, или на шлеме, или на знамени. В дальнейшем знак этот стал называться гербом Вскоре рыцарские гербы сделались наследственными родовыми эмблемами. Изменения их допускались только в исключительных случаях. Рыцарь в полном вооружении. На знамени и на конском уборе изображена гербовая эмблема леопардового льва Среди рыцарей были крупные феодалы короли, князья, герцоги, которым принадлежали большие земельные территории. Да и другие рыцари помельче тоже владели населенными наделами, укрепленными замками. Поэтому их личные или родовые гербы часто обозначали принадлежащие им владения. Это был еще один путь образования земельных гербов. Превращению некоторых рыцарских гербов в земельные способствовала смена феодалов, особенно при прекращении рода. Кроме того, рыцари нередко заимствовали фигуры для своих гербов у тех, чьи владения они захватывали. Геральдика Герольд в одежде распорядителя турнира Австрия Геральдические правила коснулись и названий отдельных животных и предметов. Например, лев, обычно восстающий то есть стоящий или приподнимающийся на задних лапах, изображенный в профиль, так и называется львом, но лев, шествующий на четырех лапах и держащий голову прямо то есть повернутую к зрителю называется леопардом. Маленькие кружки на щите принято именовать монетами и т. д. Пока гербы употреблялись главным образом по своему прямому назначению в виде отличительных знаков рыцарей воинов герольды ученые распорядители турниров и других церемоний, занимавшиеся изучением старых гербов, контролем правильного их употребления и составлением новых гербов, все свое внимание на рыцарских турнирах направляли на фигуры, изображенные на щите, и их раскраску. Но вскоре это оказалось недостаточным, так как гербы стали употребляться как знаки собственности и их все чаще помещали на зданиях, экипажах, предметах домашнего обихода, причем смотрели на них как на отличие, характеризующее социальное положение владельца. Наряду с рыцарями и членами их родов гербами начали обзаводиться высшие духовные лица западной церкви в основной массе выходцы из дворянских семейств а в дальнейшем и некоторые старинные богатые купеческие фамилии, подражавшие дворянству. Похожие на гербы знаки своих профессий приобретали ремесленники, средневековые корпорации. Для того чтобы ввести какое то различие во все это, герольды приступили к разработке правил общей композиции гербов. И хотя они занимались в основном рыцарскими и дворянскими гербами, эти правила частично распространились также и на другие гербы и близкие к ним эмблемы. Благодаря этому уже в конце средних веков появились особые формы изображения гербов разного достоинства, для чего вошли в употребление наружные украшения для гербовых щитов. В связи с упадком рыцарства и с использованием гербов в гражданском обиходе в виде почетных отличий, украшений и пр. их усложнение различными наружными добавлениями не встретило затруднений. Постепенно гербы приобрели характерную композицию щит с помещенными на нем фигурами и своеобразными наружными украшениями. Нередко все это дополнялось по бокам щитодержателями в виде людей, животных или чудовищ, а внизу помещалась лента с написанным на ней девизом. Типы западноевропейских родовых гербов 1французский герб, увенчанный графской короной 2 итальянский увенчанный шляпой епископа 3 польский увенчан поверх шлема дворянской короной По этим украшениям, а особенно по изображенному над щитом верхнему убору, составленному из корон разного достоинства, шлемов, шляп духовных лиц, и сейчас еще можно узнать титулы владельцев гербов, а также отличить территориальные гербы от родовых, хотя бы сам герб и оставался неизвестным. Кроме того, стиль, форма и детали композиции помогают распознавать его эпоху, национальность ведь геральдика пережила исторические изменения, и в ней образовались национальные школы. Западноевропейские эмблемы городов, земельных территорий очень рано стали называться гербами, причем их исстари изображали по геральдическим правилам и приемам. Чтобы предупредить появление произвольных гербов, очень рано во всех странах было установлено, что все гербы как родовые, так и земельные должны утверждаться верховной государственной властью. История земельных эмблем и гербов России Интересно заметить, что слово герб славянского происхождения, соответствующее польскому herb, а также erb и irb на других славянских наречиях и буквально означает наследство Другое значение у французского слова armes, или старонемецкого Wappen в переводе гербы которые одновременно означают оружие и пр. Так сами названия указывают на происхождение западных гербов из знаков, помещавшихся на вооружении. Для распознавания гербов городов разного административного значения, а также губернских, областных, уездных гербов в середине XIX века установили, что их полные изображения могут венчаться сверху щитов соответствующими коронами, большинство которых придумали специально в виде особых украшений 1императорская гербы столиц и губерний 2 древняя гербы областей, уездов и городов, возведенных в градоначальства 3 шапка Мономаха города, бывшие в древности столицами великих княжеств 4 золотая башенная о пяти зубцах губернские города, имеющие более 50 000 жителей такая же корона с орлом гербы одинаковых городов, являющихся крепостями 5 золотая башенная о трех зубцах гербы прочих губернских городов 6 такая же корона с орлом гербы одинаковых городов, являющихся крепостями 7 серебряная башенная о трех зубцах гербы уездных городов такая же корона с орлом гербы одинаковых городов, являющихся крепостями и подобная ей червленая башенная о трех зубцах гербы заштатных городов такая же корона с орлом гербы крепостей, которые не являются губернскими или уездными городами 8 червленая башенная о двух зубцах гербы знаменитых посадов Русские земельные эмблемы появились почти одновременно с западноевропейскими гербами. Первый наш герб лев был личным знаком основателя Москвы Юрия Долгорукого, а затем стал гербом города Владимира. Он известен и зафиксирован еще в середине XII века. Столь древних гербов было очень немного в Западной Европе. Шведский ученый герольдист Ганс Гильдебранд в своих Геральдических исследованиях о шведском государственном гербе перечислив ряд древнейших гербов и определив время их появления, пишет Итак, временем возникновения герба можно считать десятилетия 70 90, то есть между вторым и третьим крестовыми походами Правда, он признает, что нечто вроде гербов появились и несколько ранее, но, по его мнению, эти изображения на боевых щитах были только случайными украшениями, не связанными с личностью владельца. Переведено на русский язык и напечатано в Петербурге, 19 г. Прим. ред. Мнение Г. Гильдебранда, как и выводы других исследователей геральдики, весьма примечательно. Есть основание считать, что главные фигуры некоторых других наших старых городских гербов имеют еще более древнее происхождение, чем Владимирский герб. Например, изображения медведя, лося или оленя, орла и т. д., ставшие основой эмблем, а позднее и гербов гг. Ярославля, Нижнего Новгорода, Чернигова соответственно вероятно, возникли задолго до появления льва у Юрия Долгорукого. Несмотря на древнее происхождение, наши земельные эмблемы долгое время имели случайную форму, были лишены расцветки и других атрибутов, придающих гербам своеобразную красоту и изящество. В XVII веке Московское правительство стало усиленно заботиться о том, чтобы областные и городские гербовые эмблемы приобрели настоящую геральдическую форму. В 1672 году состроена была особая книга, получившая название Титулярник в которой с некоторым использованием геральдических приемов воспроизводились рисунки ряда земельных гербовых эмблем. Но окончательное преобразование старинных земельных эмблем в гербы и оформление их по общим геральдическим правилам началось только при Петре I, учредившим в 1722 году должность герольдмейстера и штат работников при нем. Примерно с этого же времени начался сбор необходимых материалов для составления потребных городских гербов, а также обобщение старых эмблем, употреблявшихся на городских печатях, но не вошедших в Титулярник В это время возросла нужда в территориальных гербах для изображения их на полковых и ротных знаменах, городских печатях и пр. Первую серию несколько еще недооформленных гербов утвердили в 1730 году. А к 1780 1790 годам многие города уже имели правильно составленные гербы. Хотя значительное число гербов было составлено и нарисовано удачно, все же многие старые эмблемы оказались грубо искаженными или испорченными. Герольдмейстерская контора не только оставила без исправления переделки земельных эмблем, сделанные по желанию московских царей в XVI XVII веках, но и прибавила к ним собственные измышления. Стремление придать отдельным гербовым эмблемам монархический или религиозный дух сказалось и при составлении ряда гербов XVIII XIX веков. Общий вид земельных гербов, украшенных стандартными коронами и обрамлением 1герб бывшей Тифлисской губернии 2 герб бывшей Оренбургской губернии 3 герб бывшей Кубанской области. Украшение этого герба дополнительно пятью знаменами с разными вензелями должно было показывать, что кубанское казачество повторно отличалось в многочисленных войнах в остальном украшение этого герба одинаковое с другими областными гербами В XIX столетии работа по составлению гербов городских, областных, губернских и др. продолжалась. В этот период были созданы некоторые новые гербы и заново перерисована часть старых. Это привело к тому, что у некоторых городов и территорий образовалось по нескольку разновременно составленных гербовых эмблем. Иногда они значительно отличались друг от друга, но большей частью все различия выражались только в стилистических особенностях изображений да в изменениях отдельных деталей. В русской земельной геральдике вошло в обычай вводить в гербовые щиты уездных и других второстепенных городов, кроме их собственной эмблемы, еще и герб наместничества или губернии, на территории которых находился город. В XVIII веке наместнический или губернский герб обыкновенно помещался в верхней половине гербового щита. Но в XIX веке его стали изображать в так называемой вольной части то есть в особом четырехугольнике, находящемся в одном из верхних углов щита. В середине XIX века были составлены разные виды наружных украшений для земельных гербов. Выбор того или другого украшения зависел от административного положения или ранга города, земельной территории. При этом учитывались также численность населения и род его основных занятий. Отдельные виды украшений были установлены для гербов крепостей, в том числе особо для тех, которые отличились в борьбе с неприятелем. Гербовые криптонимы Кроме исторического и общепознавательного значения, многие старые гербы интересны тем, что фигуры, изображенные на них, послужили для образования криптонимов зашифрованных названий и часто использовались в обличительной литературе прошлого века, заменяя подлинные названия городов, губерний, уездов. Это помогало писателям и редакторам обходить цензуру, рассказывая о злоупотреблениях царских властей и чиновников. Например, Астрахань имела в своем гербе корону и меч, криптонимом был Корономеченск соответственно Воронеж три снопа Урожаев, Глазов человеческое око Оков, Гродно зубр Зубров, Елец дерево ель Ель, Изюм кисти винограда Виноград, Кишинев бычья голова Быкоголовск, Курск три куропатки Куропатск, Нижний Новгород г. Горький красный олень Красноолененск, или Краснооленск, Ораниенбаум померанцевое дерево Померанцев, Оса улей Пчельник, Сумы три сумы Сумочка, Тобольск военная арматура, барабаны Арматурск или Барабанск, Харьков рог изобилия Приизобильск, Ярославль медведь Гербомедведск, или Медведицк и т. д. Несколько положений геральдики Щит Для изображения гербовых эмблем применяются щиты различных типов. Наиболее удобна слегка удлиненная прямоугольная форма с небольшим заострением на нижней стороне. Таким он был принят для русских городских и других земельных гербов, так как на нем лучше всего можно разместить разнообразные фигуры. При изображении гербов как декоративных украшений часто используются фигурные щиты картуши и др В некоторых случаях считается возможным показывать главные фигуры гербов без принадлежащих им щитов. Такое частичное или сокращенное воспроизведение гербовых эмблем встречается при изображении их как символических украшений и для специальных целей, например, на печатях, полотнищах знамен, флагов и т. п. Деления щита Кроме прямых линий, поле щита может быть разделено волнистыми, зазубренными и другими линиями. Нередко он делится при помощи помещенной на нем геральдической фигуры, например, его верхняя и нижняя части могут быть отделены поясом и т. д. Наиболее почетными местами на разделенном щите признается его голова то есть верхняя часть щита, затем правая сторона. Оконечность и левая сторона считаются второстепенными частями гербового поля. Почетным местом также признается середина, или сердце щита в нем у сложных гербов часто помещают маленький щиток с собственными гербовыми фигурами. Стороны щита и расположение фигур на них Если на одном щите помещено несколько гербовых фигур, имеющих самостоятельное значение, то они обыкновенно размещаются на разделенном щите с учетом их значимости для данного герба. В иных случаях гербовые фигуры располагают на щите свободно, но придерживаясь общих геральдических правил. Так, одна фигура может накладываться на другую, возникать или подниматься из за другой, повторяться несколько раз и т. д. Одно из главных правил показа фигур на гербовом щите живые существа всадник, зверь должны быть были повернуты к правой стороне. Это правило было введено в геральдике для того, чтобы живке существа, изображенные на щите, который висел на левом боку воина, не казались убегающими от противника. Но в древних русских эмблемах живые существа бывали повернуты и влево. Конечно, такой исторически сложившийся поворот в древних эмблемах следовало сохранить. Но царские чиновники, равнодушные к национальной эмблематике, подправили в XVIII и XIX веках многие старинные изображения по западноевропейскому фасону. Раскраска гербов При раскраске гербов придерживаются правила о недопустимости накладывать металл на металл и краску на краску. Поэтому фигуры, покрытые металлом, изображаются только на цветном фоне, а все цветные поверх металла. Исключения встречаются редко и в основном в мелких деталях копытах, когтях, клыках, языках и глазах зверей, клювах и глазах птиц и т. д. Эти краски в геральдике назывались финифтями Не следует путать это название с принятым обозначением минеральных красок полив которые используются при изготовлении художественных эмалей. Прим. ред. Кроме металлов и красок, для покрытия щитов и различных фигур употребляются в геральдике меха. Условные обозначения расцветки гербов 1белый цвет или серебро 2 желтый цвет или золото 3 красный цвет 4 синий цвет 5 зеленый цвет 6 пурпур 7 черный цвет Если надо воспроизвести герб способом черной печати, резьбой по дереву, камню, металлу, гравировкой и т. п., то применяют разные условные знаки в виде черточек и точек для передачи цвета. Общепринятыми знаками в геральдике для изображения цвета считаются следующие Белый цвет или серебро, которые признаются однозначащими и передаются чистым белым полем желтый цвет или золото передаются точками по белому фону красный вертикальными линиями синий горизонтальными линиями пурпур диагональными линиями, проведенными с верха геральдически левой стороны к низу правой зеленый диагональными линиями, проведенными с верха геральдически правой стороны к низу левой черный пересекающимися вертикальными и горизонтальными линиями. Кроме перечисленных, известны условные знаки для передачи других расцветок. Естественный, или натуральный, цвет принято передавать художественными тенями, штриховкой, или тонкими черточками наподобие зигзагов оранжевый маленькими вертикальными черточками и разделяющими их точками железо взаимно пересекающимися диагональными линиями земля вернее ее окраска, пересекающимися вертикальными и горизонтальными линиями, еще раз косвенно пересеченными слева, если стоять лицом к зрителю вода может быть передана короткими горизонтальными черточками. Условные знаки, передающие окраску или цвет герба, должны проводиться по определенным правилам. Например, вертикальные линии, передающие красную окраску, чертятся параллельно главной продольной оси эмблемы, а горизонтальные линии, означающие синий цвет, параллельно поперечной горизонтальной ее оси. Кроме перечисленных основных положений, существуют еще многочисленные правила. Одни из них относятся к построению гербов и изображению на них разных фигур, другие фиксируют установившуюся терминологию или рекомендуют лучшие приемы для описания гербовых эмблем. К сожалению, многие геральдические рекомендации были оставлены без внимания составителями старых гербов. Чаще всего несоблюдение канонов геральдики встречается в описаниях гербовых эмблем, в изображениях фигур на старых гербах или их раскраске. Это, в частности, стало одной из причин, почему в XIX веке ряд гербов был перерисован заново. Однако попытки улучшить старые гербы оказались большей частью неудачными, так как чиновники, занимавшиеся этим, не смогли справиться с задачей. Это было выше их знаний и способностей. В земельных эмблемах и гербах России широко используются изображения различных фантастических существ. Хотя василиск, дракон и крылатый змей имеют различные значения и символику, в русских земельных эмблемах образы этих чудовищ оказались смешанными, причем один и тот же образ часто назывался по разному. Василиск чудовище, родственное дракону, с головой петуха или похожей на него птицы, со змеиным хвостом и крыльями летучей мыши, усеянными глазами символизирует ужас и свирепость. Василиск Дракон чешуйчатое чудовище, напоминающее зловещую змею голова у него верблюжья, иногда в восточных изображениях с рогами оленя, уши вола, глаза круглые, лапы тигра, когти ястреба. Он может выглядеть величественным и смиренным, способен растягиваться и съеживаться. Часто его наделяли дополнительными атрибутами крыльями летучей мыши, тремя головами, огненным дыханием и др. У русских и западных народов дракон символ нечистоты, коварства и злобы. Дракон Крылатый змей, называвшийся в старинных сочинениях вампиром то же, что и дракон, но отличался от него тем, что имел львиные задние лапы. Правильно изображение крылатого змея с двумя головами, испускающими огонь или яд. Но в земельных гербах это условие обычно не соблюдалось. Крылатый змей символ предательства, измены, а также нечистоты, злости. Так же амфистером ой амфисбеном ой Крылатый змей Гамаюн, или райская птица, рисуется с длинным клювом, но лишенным ног тело его вместо перьев покрыто волосами, а хвост образуют два длинных пера, изогнутых в виде лиры. Гамаюн символ чуткости, настороженности, меткости, иногда счастья и чудесной силы. В древней Москве гамаюн был синонимом райской птицы. Иногда этим словом называли также неизвестного русскому народу попугая. Гамаюн, или райская птица Гриф имеет орлиные голову, крылья и лапы, а тело и хвост львиные это символ силы, неустрашимости и свирепости. Единорог, или инрог, изображается в образе коня с мохнатыми ногами, раздвоенными копытами, львиным хвостом и одним длинным, витым рогом. Единорог символ непобедимости. Но в начале средних веков ему приписывали дополнительное значение чистоты и целомудрия. Единорог, или инрог Орел двуглавый был главной частью государственного герба старой России. В качестве дополнительной фигуры он попал и в некоторые земельные гербы Автор старался не помещать в альбоме эмблем с изображением двуглавого орла, но полностью достигнуть этого оказалось невозможным. Часть гербов, в которые попали такие дополнительные фигуры, интересны сами по себе. Прим. ред. Двуглавый орел появился в гербе Московского государства после женитьбы великого князя Ивана III на византийской царевне Софии Палеолог. В XV веке Византийское царство перестало существовать, его столицу Царьград, или Константинополь ныне Стамбул завоевали турки. Погибли представители византийской императорской династии, и царевну Софью считали единственной наследницей. Таким образом, женившись на Софье, Иван III становился наследником византийского престола. Чтобы выразить притязания на Византию, Иван III заимствовал ее государственную эмблему двуглавого орла. Так, с XV века двуглавый орел стал официальной эмблемой, а затем и оформленным по правилам геральдики гербом Московского государства, а позднее и всей Российской империи. Птица в виде двуглавого хищника орла впервые появилась в изобразительном искусстве древнего Египта и Ассирии. В странах Двуречья известны и более редкие изображения трехглавых орлов. Многоглавые чудовища орлы, змеи, собаки, гидры и др. возникали в древности как образы удвоенной, утроенной и т. д. силы, свирепости. Орел не только признавался всегда сильной, могучей птицей, но в античном мире, если он держал громовую стрелу, то означал еще бога Зевса или Юпитера. Кроме того, считалось, что две головы птицы это две половины разделившейся империи. Москва заимствовала изображение, не вдаваясь в эти рассуждения. Эту же эмблему, но иного рисунка, внесла в свой герб средневековая Германская империя, называвшаяся Священной Римской империей. В Европе позже пытались доказать, что двуглавый орел, глядящий во все стороны, якобы символизирует хорошую охрану государственных границ. А в России позднее придумали толкование, что две головы орла знаменуют европейские и азиатские владения империи. Но все это противоречит историческим фактам. В продолжение своей долгой жизни в гербе дореволюционной России изображение двуглавого орла несколько раз изменялось. Поэтому орел времен Ивана III и его ближайших преемников отличается от орлов XVII и XVIII веков, а последние не похожи на птицу XIX и XX столетий Заметим, что происшедшие изменения были неудачными. Так, даже в благонамеренном для старого времени органе Вестнике императорского общества ревнителей истории СПБ, 19 15, стр. 67 рассказано Русский же тип орла, вполне ясно выразившийся на большой государственной печати печать XVIII века, переделанная в XIX веке. Н. С. Кене решил переправить, для чего он придал орлу ощипанные крылья, сделав хвост каким то тощим. Орел изображен разинувшим пасти, высунув языки. Получилось какое то растрепанное изображение русской государственной эмблемы. Этот тип орла. Н. С. был высочайше одобрен и напечатан в Полном Собрании Законов за 1857 год, том XXXII, приложение к 3 1720 В гербе России двуглавый орел олицетворял собой монархию, жестокость и всевидение признаки, характерные для русского самодержавия. Последнее изменение орла было в 19 17 г. при Временном правительстве. Прим. ред. Кене Б. В. 18 17 1886 выходец из Берлина, которому поручили исправление государственного герба. Государственный Российский герб имел сложную форму. Вокруг центрального золотого щита с черным двуглавым орлом были расположены многочисленные щиты с помещенными на них земельными и другими гербовыми эмблемами, в том числе родов Романовых, Шлезвиг Голштинских, затем шли гербы Норвежский, Стормарнский, Дитмарсенский, Ольденбургский, Дельменгорстский, не имеющие никакого отношения к России, но выражавшие чужеземное происхождение нескольких поколений царской фамилии. Плох был герб и в другом помещенные в нем древние территориальные эмблемы были грубо искажены и перепутаны им придали несоответствующее значению разных земель подчиненное положение. В герб России были включены гербовые эмблемы Польши и Финляндии. Царское правительство старалось придать государственному гербу, особенно его полному изображению религиозное звучание, хотя даже всегда послушное высшее духовенство, в лице митрополита Филарета, пробовало протестовать против неуместного украшения полных или парадных вариантов герба изображениями двух архангелов в роли щитодержателей. С протестами митрополита согласились, однако исправить герб забыли В дореволюционное время было три варианта государственного герба большой, средний и малый и несколько их разновидностей. Они различались по числу включенных в них фигур и их расположению. Кроме того, нередко употреблялся один двуглавый орел. Большинство фигур, украсивших наши земельные гербы, использовано в прямом значении. Поэтому, рассматривая, например, в старых гербовых эмблемах изображения животных, растений, не следует искать в них скрытого смысла. Исключения встречаются редко, причем они оговорены в объяснениях к соответствующим гербам. Кроме рассмотренных выше фантастических образов, в русской земельной геральдике встречаются изображения, требующие отдельного объяснения. Кадуцей, или Меркуриев жезл. Гермес греч. или Меркурий римск. первоначально считавшийся покровителем скотоводства, позднее стал богом покровителем путников, посольств, а также купцов, торговли и прибыли. В этом последнем значении Гермес Меркурий часто изображался с жезлом, обвитым змеями. Этот жезл, называемый кадуцеем, нередко дается отдельно как символ развития или успеха торговли. Крылышки, украшавшие шлем или сапожки Меркурия, означают быстроту и проворство бога. Эти крылышки часто помещаются также на верхнем конце кадуцея. Кадуцей, или Меркуриев жезл Кадуцей, или Меркуриев жезл использован в виде гербовой фигуры во многих наших земельных гербах. Рог изобилия. Согласно древнему мифу Зевс был вскормлен козой Амалтеей. Рогу этой козы приписывалось волшебное свойство обладатель его мог получить все, что пожелает. Отсюда произошло понятие о роге изобилия как о символе всяческих богатств, благоденствия. Эмблему, представляющую рог изобилия, принято изображать не только в виде рога животного, но также в форме похожего на него сосуда или корзины, наполненных высыпающимися плодами, цветами, колосьями или монетами и драгоценностями. Рог изобилия в гербе было принято изображать преимущественно в тех случаях, когда богатства и благоденствие приобретены полезным трудом или торговлей. Рог изобилия Лев, которого древние признавали сильнейшим зверем, считается в геральдике символом отважности, силы, храбрости, гнева, неистовства, а иногда милости и великодушия. Изображения его служили также эмблемой доброго устройства страны и процветающего земледелия. Но поверженный, побитый или мертвый лев означал низвергнутое могущество, бессилие, ничтожество и презрение. Лев Изображение змеи может иметь разные символические значения, которые определяются ее положением змея, держащая в пасти свой хвост, эмблема вечности змея, обвившаяся вокруг палки рядом с чашей, эмблема врачевания, медицины змея или две змеи, дополняющие кадуцей Меркурия, символ торговли. Журавль, считаясь очень осторожной птицей, стал символом благоразумия, бдительности, неусыпного внимания и осторожности. В геральдике принято изображать журавля именно в этом смысле. Он стоит на одной ноге, а в другой держит камень. Журавль Венок считается символом победы, иногда знаком награды, памяти. В зависимости от вида растений, использованных в венке, ему может быть приписано и другое звучание. В позднейшее время в значении венка иногда изображались головной обруч или корона см. герб города Коломны Венок Трофей, то есть столб, увешанный оружием, эмблема победы. Пирамида, стоящая вершиной вверх, эмблема славы или памяти. Но поверженная пирамида означает разрушение. Иногда в значении пирамиды изображается столб или колонна. Щит, кроме значения оборонительного оружия, может также служить эмблемой благоразумия и защиты. Урна открытая, из которой течет вода, эмблема реки, ручьев и других вод. Урна открытая, из которой течет вода The сoats of arms and anсient emblems of Russian towns are of great interest, for they very сolorfully and symboliсally tell of the natural wealth and geographiс features if the different parts of the сountry. Through them one сan learn of oссupations of the people and about the glory, self saсrifiсe and heroism they showed in fighting for the freedom and independenсe of their сountry. At the present time there are no books on land emblems and сoats of arms. In the past there was only the album сompiled by P. Vinkler on the subjeсt. And land emblematiсs was only mentioned by A. Lakiere. But these book are сolleсtor s items. Besides, they have beсome outdated and are not free of mistakes. Aside from the offiсial publiсation The сomplete сolleсtion of Emblems whiсh desсribes the сoats of arms, there are only desсriptions of individual ones. This is the first Soviet published work on anсient emblems and сoats of arms of the сountry. It сonsists of more than 500 heraldiс emblems and an explanatory text. Many emblems were revised and distorted by ignorant Tzarist offiсials. In this album these distortions have been eliminated. The emblems are in their original and the distorted ones are explained. The explanatory text desсribes the origin of land emblems and сoats of arms. It also desсribes the foundations of heraldry and tells of how new сoats of arms of the Soviet сities are being worked out. In сompiling this album the author studied old sourсes inсluding those by A. Lakiere, P. Vinkler, U. Arseniev, The сomplete сolleсtion of Emblems all published works on the individual emblems and сoats of arms, сivil Annals etс., Soviet works studied inсlude papers by A. V. Artsykhovsky, B. A. Rybakov and V. K. Lukhomsky about some of the сoats of arms of anсient towns V. L. Yanin about anсient seals M Altman on heraldiс сryptonomy V. A. Nikonov and A. I. Yashсhenko on toponymies the text book by E. I. Kamentseva and N. V. Ustiugov Russian Sphragistiсs and Heraldiсs and others M. 1963 Le langage symbolique et image des anсiens eсus des villes russes susсite un grand inter6t des amateurs de l heraldique. Les merveilles de la nature russe, les riсhesses du sous sol, le travail paсifique et les metiers traditionnels de nos anсStres, leurs exploits dans la lutte pour la liberte et l independanсe de la patrie tels sont les sujets des armoiries russes. Il n existe aсtuellement auсun livre sur les armoiries et eсus de provinсes. Dans le passe сette litterature ne сomprenait que deux ouvrages album du a P. Vinkler et un livre de A. Lakier. сes livres sont depuis longtemps devenus une rarete b ographique. II faut egalement remarquer qu il y avait сertaines erreurs dans сes ouvrages. Les autres ouvrages sans сompter les desсriptions offiсielles des armoiries dans le Reсueil general des lois ne parlent que de сertains emblemes isoles. Le present ouvrage сonstitue la premiere publiсation sovietique сonsaсree aux anсiens emblemes et armoiries de notre pays. L ouvrage сontient plus de 500 eсus сommentes. Plusieurs emblemes ont ete a l epoque refaits et deformes par des fonсtionnaires ignorants du tsar. Dans сet album сes alterations ont ete сorrigees, aux anсiennes images ont ete donnees de justes interpretations, on a explique les raisons de leurs modifiсations. L artiсle d introduсtion permettra aux leсteurs d apprendre les origines des eсus de provinсes et des armoiries, les prinсipes elementaires de l heraldique, сertains problemes de la сreation de nouvelles armoiries pour les villes sovietiques. L auteur a utilise de vieils ouvrages heraldiques dont сeux dus a Lakier, a Vinkler et a Arseniev, le Reсueil general des lois de la vieille Russie, toutes les publiсations сonsaсrees a сertains eсus de provinсes et aux armoiries, le Reсueil de titulaires, etс., ainsi que les reсherсhes des speс stes sovietiques Artsikhovski, Rybakov, Loukomski sur les armoiries des anсiennes villes, sur les anсiens sсeaux Ianine sur les сryptogrammes heraldiques Altmann sur la toponymie Nikonov, Iaсhtсhenko le manuel de Kamentseva et de Oustiougov L heraldique et la sphragistique russe M. 1963 etс. Die Embleme und Wappen der altrussisсhen Stadte erweсken grofies Interesse. Ihre farbpraсhtige Symbolik beriсhtet von den Naturreiсhtumern und von der Geographie, von Arbeit und friedliсher Besсhaftigung unserer Vorfahren, von ihrem Opfermut und Heldentum, vom Ruhm, den sie im Kampf fiir UnabhSngigkeit und Freiheit der Heimat erworben haben. Bislang gab es noсh kein umfafiendes Buсh tiber Russisсhe Embleme und Wappen. Vor langer Zeit wurde zu diesem Thema nur ein Album herausgebraсht, verfafit und zusammengeste von P. P. v. Winkler. Ober die Embleme der russisсhen Lander spriсht A. B. Lakier. Die beiden Werke zahlen sсhon lange zu b ographisсhen Raritaten sie sind veraltet und entha Fehler. Andere diesbez сhe Publikationen aufier den offiziellen Besсhreibungen der Wappen in der Gesetzsammlung beriсhten nur iiber einzelne Wappenembleme. Vorliegende Arbeit ist die erste sowjetisсhe Publikation iiber die Embleme und Wappen des a Rufilands. Das Album bringt iiber 500 Wappen und Embleme mit Erlauterungen. Seinerzeit erfuhren viele Embleme Versсhlimmbesserungen von der Hand unkompetenter Zarenbeamten. Deshalb entha vorliegendes Album entspreсhende Riсhtigstellungen. Die althergebraсhten Darstellungen sind nun riсhtig ausgelegt. Falls Anderungen an Wappen vorgenommen wurden, sind sie auсh erkiart. Der Leser kann in der E eitung erfahren, wie Embleme und Wappen der russisсhen Lander entstanden sind. Er erha einen Einbliсk in die Hauptbegriffe der Heraldik sowie in die Methoden zur Erarbeitung und Aufstellung der neuen Wappen sowjetisсher Stadte. Der Verfasser hat bei seiner Arbeit alte Werke benutzt, darunter die von A. B. Lakier, P. P. v. Winkler, J. Arsenjew, die Gesetzsammlung des a Rufilands, alle friiheren Publikationen uber Embleme und Wappen, das Buсh Titularnik Titelbuсh sowie die Studien der sowjetisсhen Gelehrten A. W. Arziсhowski, B. A. Rybakow und W. K. Lukomski iiber Wappen alter Stadte, ferner das Buсh von W. L. Janin iiber alte Stempel, die Arbeit von M Altman iiber heraldisсhe Kryptonyme, die Arbeiten von W. A. Nikonow und A. I. Jastsсhenko iiber Toponomastik, das Lehrbuсh vo I. Kamenzewa und N. W. Ustjugow Russisсhe Sphragistik und Heraldik Moskau 1963. Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте. Сперансов Н.Н. Земельные эмблемы (1974)

Еще никто не написал никаких коментариев. Вы можете стать инициатором обсуждения!

|

||||||

| © 2007-2024 Электронная некоммерческая библиотека открытого доступа «Гербовед.ру» Редакция: gerboved@gerboved.ru | › Пользовательское соглашение | ||||||

| Проект сетевого издания «Геральдика.ру» | ||||||

| Примечание: представленные в библиотеке научные тексты размещены только для ознакомления и получены большей частью посредством распознавания оригинальных текстов публикаций (OCR), поэтому в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания и степенью сохранности бумажных оригиналов. | ||||||