| ||||||

| Электронная научно-историческая библиотека «Гербовед.ру» | ||||||

| » Библиотека › Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета (2006) › Печать 1497 года - историко-художественный памятник Московской Руси | ||||||

|

Соболева Н.А.

Печать 1497 года - историко-художественный памятник Московской Руси// Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета (2006)Библиографические данные публикации / опубликовано в издании: В монографии: Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета. М.: 2006. С. 134-156 Аннотация: В 1997 г. в России отмечалось пятисотлетие первой общегосударственной печати единого Русского государства, наиболее раннего известного памятника, дающего сведения о русских государственных эмблемах. Речь идет о двусторонней красновосковой печати, скрепляющей грамоту великого князя Московского Ивана III Васильевича. Грамота сохранилась до нашего времени; по своему характеру она является жалованной меновной и отводной племянникам великого князя — князьям волоцким, датирована июлем 1497 г. («лет(а) седмь тысящь пятаг(о), июл(я)».) К грамоте привешены еще три печати из черного воска: князей волоцких Федора и Ивана Борисовичей и митрополита всея Руси Симона. Об авторе публикации/статьи: Соболева Надежда Александровна (Москва) Просмотр публикации в формате PDF:

› См. также другие статьи Соболевой Н.А.

в библиотеке найдено еще 67 публикации(й) автора

Иллюстрации к статье/публикации:

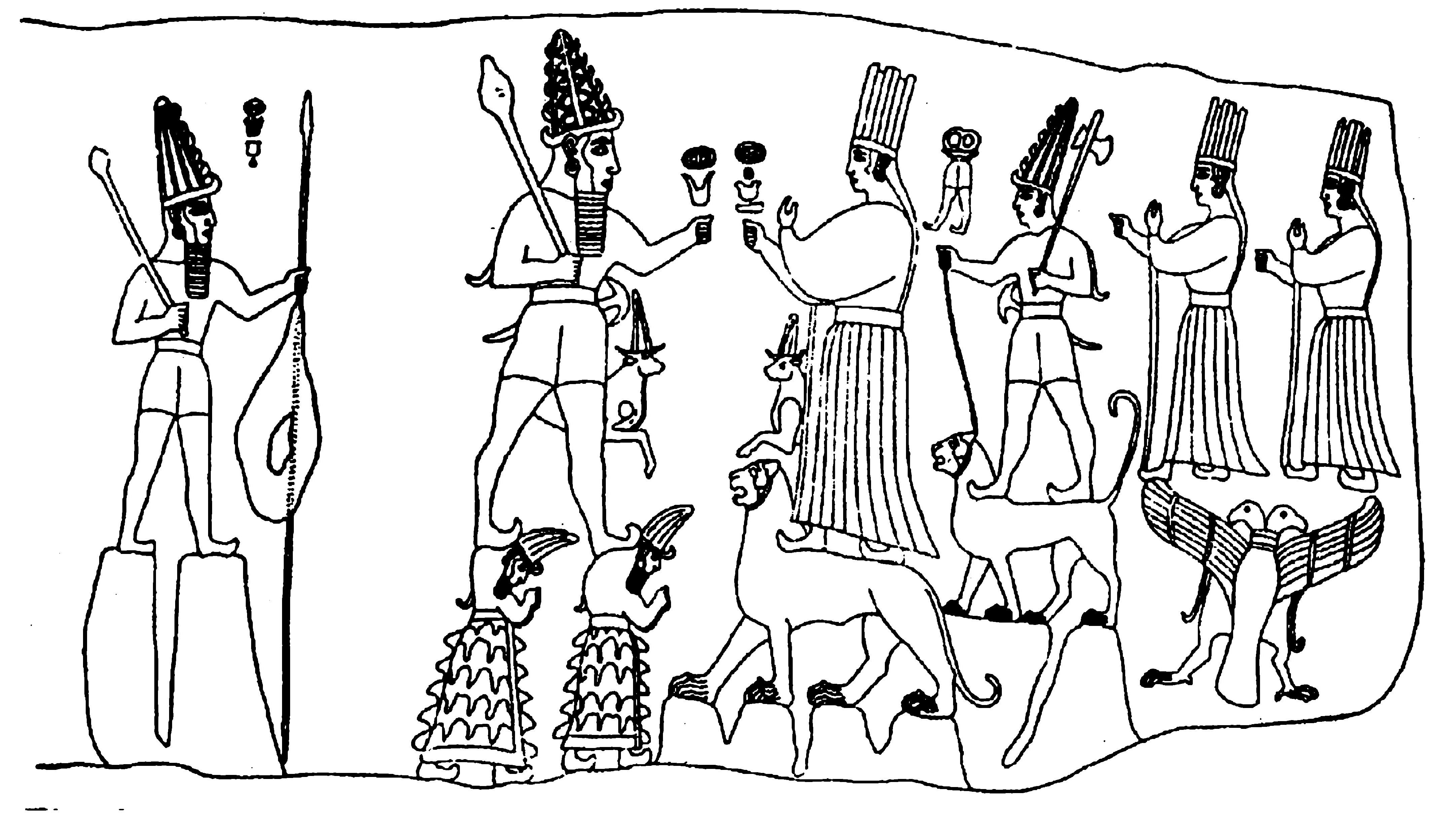

1. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии

ID: 638

2. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии

ID: 639

3. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии

ID: 640

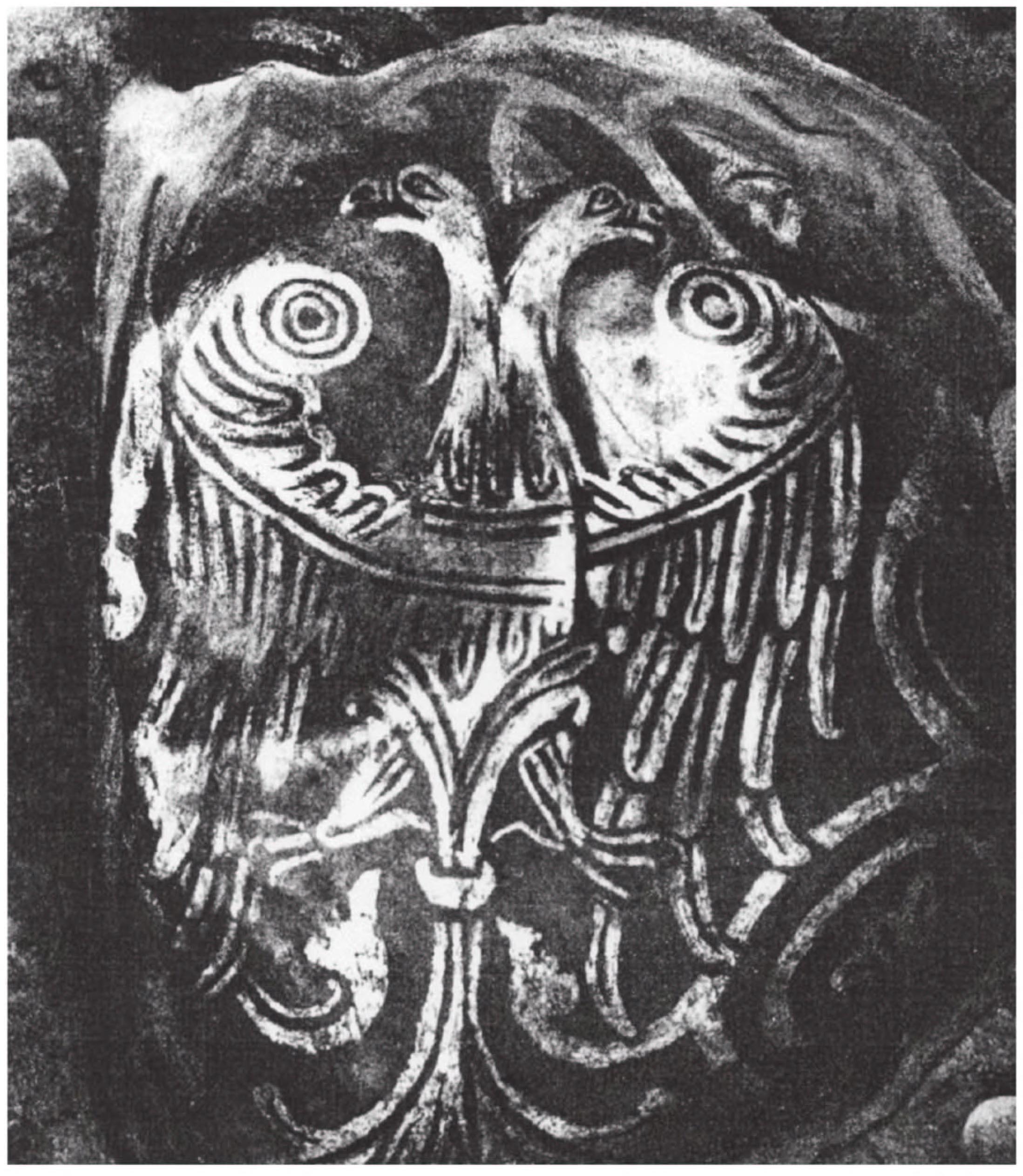

4. Изображение двуглавого орла на византийских тканях. XI в.

ID: 641

5. Изображение двуглавого орла на плите из Старой 3агоры. Болгария

ID: 642

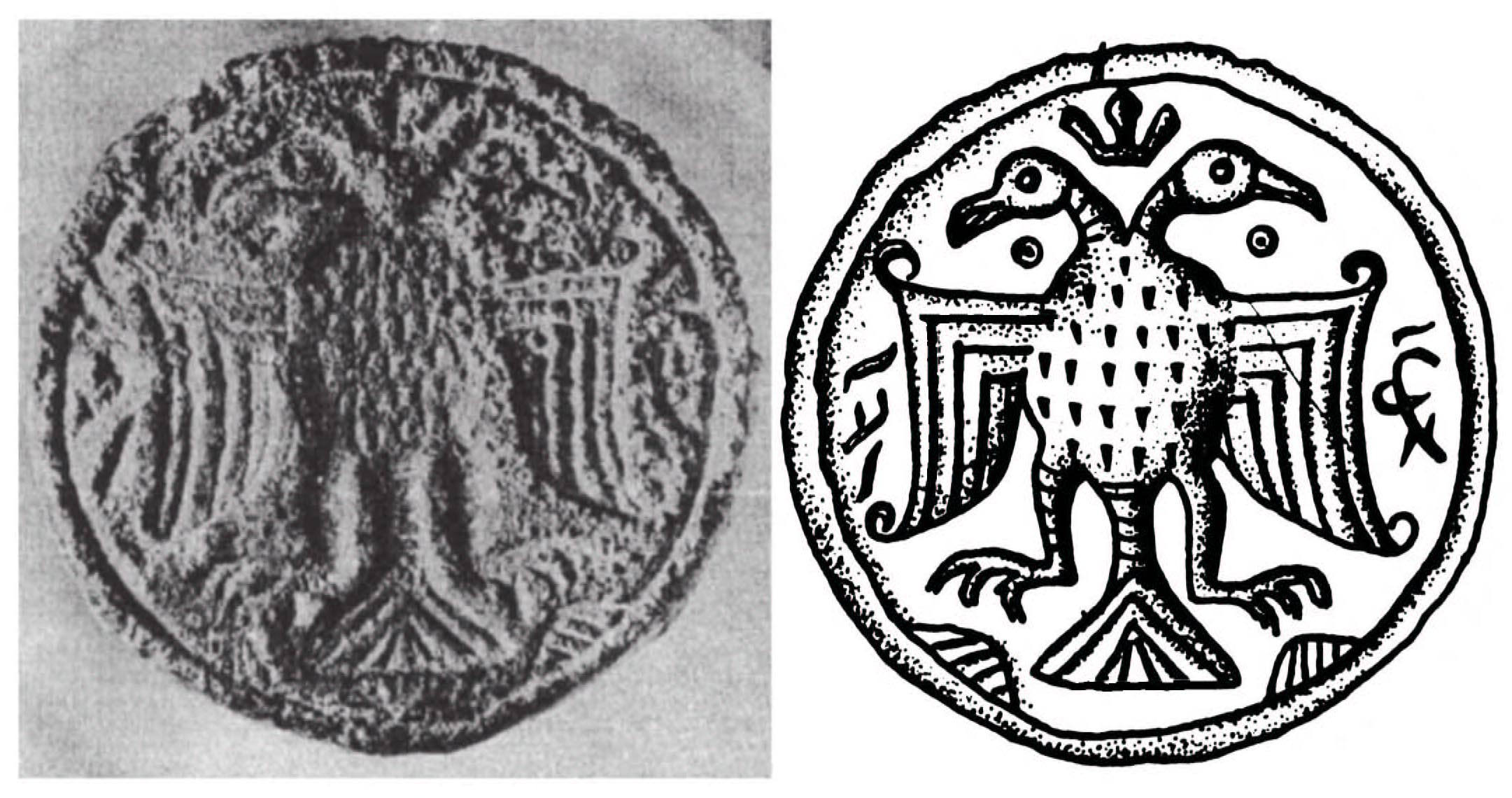

6. Изображение двуглавого орла на болгарской печати. XIV в.

ID: 643

7. Изображение двуглавого орла как декоративного элемента «Суздальских дверей». XIII в.

ID: 644

8. Изображение двуглавого орла на печати императора Священной Римской империи Сигизмунда I. XV в.

ID: 645

9. Изображение Георгия-Змееборца на барельефе Фроловской башни Московского Кремля. XV в.

ID: 646

Автоматически распознанный OCR-текст из PDF-файла › показать  Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ". Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".

Объем текста: 76092 знаков (с пробелами)

П е ч а т ь 1 4 9 7 г о д а и с т о р и к о - х у д о ж е с т в е н н ы й п а м я т н и к М о с к о в с к о й Р у с и В 1997 г. в России отмечалось 500-летие Государственного герба России двуглавого орла. По этому поводу вышла в свет богато иллюстрированная книга Г. В. Вилинбахова Государственный герб России. 500 лет 1. Научные конференции не были столь категоричны в определении памятной даты они посвящались пятисотлетию первой общегосударственной печати единого Русского государства, наиболее раннему известному памятнику, дающему сведения о русских государственных эмблемах 2. Речь идет о двусторонней красновосковой печати, скрепляющей грамоту великого князя Московского Ивана III Васильевича. Грамота сохранилась до нашего времени по своему характеру она является жалованной меновной и отводной племянникам великого князя князьям волоцким, датирована июлем 1497 г. лет а седмь тысящь пятаг о июл я К грамоте привешены еще три печати из черного воска князей волоцких Федора и Ивана Борисовичей и митрополита всея Руси Симона 3. На лицевой стороне красновосковой печати изображен всадник в коротком военном доспехе и развевающемся за спиной плаще, поражающий копьем крылатого змея дракона в шею. Круговая легенда содержит титул великого князя Московского АНЪ Б 0 Ж ЕЮ М ЛОСТ Ю ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РУСИ ВЕЛ К КН Я ЗЬ На оборотной стороне двуглавый орел с распростертыми крыльями и коронами на головах. В легенде продолжение титула I ВЕЛ К Ы KH H S. ВЛАД. I МОС. I НОВ. I ПСК. I ТВЕ. I УГО. I ВЯТ. I ПЕР. I БОЛ Первым обратил внимание на эту печать Н. М. Карамзин, увидев в эмблемах печати Государственный герб и написав в начале X IX в. Великий князь начал употреблять сей герб с 1497 г. 4. Печать привлекла к себе внимание и других историков X IX в. прежде всего как носительница гербовых эмблем, в основном всадника, поражающего дракона, который с X V III в. именовался Георгием Победоносцем, московского герба 5. В концептуальном плане историографические пассажи по поводу эмблем печати 1497 г., сводились к рассмотрению их в контексте общих тенденций, присутствующих в исторических трудах почти всего X IX в. и соответствующих официальной доктрине. В числе их были не только возвеличение самобытности и исконности существующих в России государственных институтов прежде всего самодержавия великодержавные идеи, но и абсолютизирование исключительного влияния Византии на русское общественное развитие, в частности на идеологию и формы русской государственности. Отсюда утверждение версии, ставшей к концу X IX в. традиционной, о принятии Иваном III герба из Византии, что послужило одним из оснований для организации в 1897 г. широкой кампании по празднованию 400-летия русского Государственного герба. Версия в виде своеобразного слогана Иван III, женившись на Софье Зое Палеолог, наследнице последнего византийского императора, заимствовал и византийский герб двуглавого орла, поместив его на своей печати вошла в отечественную и отчасти зарубежную историческую литературу, во многие справочники и словари, которыми в нашем обществе пользуются до сих пор. До настоящего времени эта версия бытует на различных информационных уровнях, вплоть до государственных. Одним из первых, кто в начале XX в. предложил научно обоснованную альтернативу общепринятому византийскому следу был П. Лихачев, крупный специалист в области вспомогательных исторических дисциплин, впоследствии известный советский ученый, академик. Ему казалось неприемлемым существующее в литературе мнение о заимствовании великим князем Московским государственной печати, а вместе с нею и двуглавого орла из Византии. Лихачев считал, что таковой в Византийской империи не существовало, поэтому московское правительство не могло заимствовать непосредственно из Византии того, что та не имела 6. Основную причину появления новой печати ученый видел в установлении контактов Ивана III с императорами Священной Римской империи, которые к этому времени обладали печатью с изобра жением двуглавого орла, а великий князь Московский хотел во всем равняться в титулах, и в формулах грамот, и во внешности булл цесарю и королю римскому 7. Размышления П. Лихачева о российской печати и эмблемах государственного герба в отечественной историографии долгое время оставались невостребованными. Авторы немногочисленных сфрагистических работ советского времени не делали попытки разобраться в российской государственной символике, повторяя тезис об усвоении Москвой византийского герба 8. Не поколебали этот тезис и исторические труды, в которых критически оценивались многие провизантийские деяния Ивана III 9. До середины XX столетия знаменитая печать и ее символика ушли из поля зрения историков русского Средневековья. Ее историческая значимость не была определена, однако эмблемы печати 1497 г. набирали историографический вес привлекая историков византийского, западноевропейского и русского искусства. Особенное внимание западноевропейские исследователи уделили фигуре двуглавого орла. Эти работы в значительной степени позволяют воссоздать ее эволюцию как специфического знака, в конце концов превратившегося в гербовую фигуру двух крупнейших европейских монархий, рухнувших одновременно, Российской и Австро-Венгерской. Со времен Ренессанса в европейской литературе прослеживалась версия о наличии в Византии герба двуглавого орла, принятого еще якобы Константином Великим 1 В определенной степени эта эмблема интересовала и апологетов русской государственности. Так, Юрий Крижанич, писатель, богослов XVII в., проповедовавший идею славянского единства горячо ратовавший за приоритет России в сплочении славян, категорически отвергал даже намек на то, чтобы Русское государство считать Третьим Римом. При таком пиетете к России Крижанич, тем не менее, упрекал русских правителей в некотором пристрастии к иностранной символике в оформлении власти, в том числе к заимствованию двуглавого орла. Характерно, что он относил двуглавого орла не к римским византийским эмблемам, а к немецким царь Иван принял в печать орла двуглавого, знак немецкий, как будто бы не было знака, равноценного по значению немецкому п. Начиная с середины X IX в. вплоть до середины XX в. дискуссия о двуглавом орле занимала прочное место на страницах различных изданий. В этой дискуссии выделялся ряд аспектов время появления данной эмблемы в Византии, статус ее в качестве государственного византийского знака, изменение художественной формы, роль в становлении гербовой фигуры у славянских народов и т. д. В контексте изучаемого материала наши соотечественники также обращались к истории эмблемы Б. В. Кене, управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии Сената, не выходя, впрочем, за рамки официальной доктрины 12, а также П. Кондаков, считавший, что вопрос о двухголовой птице в гербах некоторых государств можно было бы назвать историческим анекдотом и даже не более того если бы не выяснилось, что двуглавый орел имеет свою иконографию религиозного происхождения, идущую из глубокой древности переднеазиатских государств 13. Итог дискуссии, казалось бы, подвела внушительная статья югославского историка А. В. Соловьева 14, который проанализировал практически все вышедшие на данную тему работы греческих, немецких, сербских, болгарских, русских историков и искусствоведов. Последней в этом ряду оказалась статья итальянского исследователя Д. Геролы Византийский Рис. 1а. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии Рис. 16. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии орел и императорскии двуглавый орел 15. Оба автора вслед за Кондаковым уделяют много внимания иконографическим истокам эмблемы, объясняя момент двуглавости в изображении этой птицы религиозными верованиями народов Передней Азии, в частности шумерийцев. В этом же качестве ее использовали хетты во всяком случае, на рельефах, обнаруженных в Малой Азии, двуглавый орел изображался вместе с богами Хеттского царства. Как мифологическое существо и художественный образ, двуглавый орел, в отличие от одноглавого, встречается в древности в основном у народов Передней Азии. Соловьев категорически отрицал связь этой эмблемы с одноглавым орлом, широко использованным римлянами в качестве военного знака, который не был гербом Рима, так же как не был двуглавый орел гербом, возникшим при Константине Великом. Как элемент культурного наследия, перешедшего от древних народов Передней Азии, он был известен в государствах Сасанидов и Сельджуков, где украшал печати, росписи стен, ткани, а также в X II X III вв. монеты, таким образом, став хорошо известным исламскому миру Средневековья. В XI в., по мнению Соловьева, двуглавый орел уже известен в Византии. Он писал о широком использовании здесь с эпохи Комнинов тканей с рисунком двуглавой птицы, воспринимавшейся как восточный орнамент. Соловьев особо подчеркивал, что подобное изображение ни в коем случае не следует считать гербом, ибо Византия в это время гербов не знала 16. Однако он утверждал, что морейские деспоты Палеологи, которым удалось объединить всю Морею, ставшую накануне падеРис. 1в. Изображение двуглавого орла на печатях и рельефах Передней и Малой Азии ни я Византии ее оплотом, продлившим на какое-то время существование государства, использовали двуглавого орла в качестве герба 17. Этот факт, по мнению Соловьева, может служить отправным пунктом мифа о гербе Византийской империи в виде двуглавого орла и объяснению превращения его в некий символ национальной греческой идеи, ее бессмертия и надежды на возрождение. В значительной степени заполнил лакуну в вопросе об использовании двуглавого орла средневековыми европейскими монархами и превращении ее в главный знак Священной Римской империи немецкий исследователь Э. Корнеманн 18. Его наблюдения основывались на исРис. 2. Изображение двуглавого орла на византийских тканях. XI в. пользовании новейшей археологической и ориенталистской литературы. Предложив более четкую периодизацию бытования двуглавого монстра в культуре шумеров и хеттов, он предпринял исследование и художественного воплощения эмблемы на протяжении столетий, подчеркнув, что, в противоположность одноглавому орлу, двуглавый орел это продукт фантазии и мифологии и что удвоение человека, животного, их частей является характерной особенностью древнешумерской мифологии и ее изобразительных образов. Корнеманн поддержал мнение тех исследователей, которые полагали, что художественный орнамент на восточных шелковых тканях и коврах, а затем и на византийских дорогих тканях родился из символа. Однако значение этого символа на Востоке не несло геральдического смысла в том плане, как понимали впоследствии герб в Западной Европе и как в настоящее время его понимает геральдическая наука. Рис. 3. Изображение двуглавого орла на плите из Старой 3агоры. Болгария В символ же он превратился снова, войдя в герб многих западноевропейских родов прежде всего фландрских а затем став знаком имперской власти в Священной Римской империи, Австро-Венгерской и Российской империях. Главный вывод, который сделал Корнеманн, основываясь на работах неРис. 4. Изображение двуглавого орла на болгарской печати. XIV в. Рис. 5. Изображение двуглавого орла как декоративного элемента Суздальских дверей XIII в. мецких исследователей Византии, прежде всего крупнейшего знатока византийской дипломатики Ф. Дэльгера, это категорическое отрицание роли Византии как посредника между Востоком и Западом в передаче в Европу двуглавого орла. По его мнению, двуглавый орел появился в Европе в результате крестовых походов, возникновения Латинской империи, соседствовал с одноглавым римским орлом, был известен европейцам как символ великих восточных империй, возникших путем объединения земель, брачных союзов и т. д. В качестве герба империи, как считает Корнеманн, двуглавый орел утвердился в правление Сигизмунда I, короля венгерского и чешского, в результате политической деятельности этого монарха, избранного в 1410 г. императором Священной Римской империи. В своей объединительной деятельности и осуществлении главной жизненной задачи спасении Европы от г Т7 турок он обратился к из- Римскои империи Сигизмунда I. XV в. Г Г г у вестному символу восточных империй двуглавому орлу, которого ранее уже Фридрих II Штауфен собирался сделать государственным гербом, а Людвиг Баварский, герцог Фламандский, привнес в Германию. Гипотеза Корнеманна была принята научной общественностью на Западе как наиболее разумная концепция истории мировой эмблемы, становления двуглавого орла в качестве гербового символа императорской власти. От нее, в частности, отталкивались известные ученые, обращавшиеся к истории средневековой Руси М. Хеллманн 19, солидаризировавшийся с Корнеманном в том, что двуглавый орел никогда не был знаком власти византийских императоров Г. Штёкль 20, для которого не возникает сомнений, что двуглавый орел пришел в Московию не из Византии, а с Запада, и др. По мнению П. Э. Шрамма, одного из знатоков государственных эмблем и символов, Палеологи лишь приспосабливались к западноевропейскому обычаю пользоваться гербами. Они ввели герб в виде крестообразно расположенных букв В оттиснутых зеркально, что ассоциировалось для них с ранее используемыми монограммами Иисуса Христа 21. За 50 с лишним лет, прошедших со времени публикации труда Корнеманна, появились мелкие и крупные работы западноевропейских авторов, в которых с разных позиций рассматривается вопрос о двуглавом орле с точки зрения его символики, формирования имперского герба, использования этой Рис. 6. Изображение двуглавого орла на печати императора Священной Рис. 7. Изображение Георгия-Змееборца на барельефе Фроловской башни Московского Кремля. XV в. эмблемы в странах Европы Австрии, Румынии, Чехии в гербах Балканских стран 22. В наиболее фундированных работах досконально изучено превращение древневосточного символа в западноевропейскую гербовую эмблему. Возможности, предоставленные прежде всего нумизматикой, достигшей в Европе исключительного расцвета в текущее пятидесятилетие, использование печатей различных европейских государств, материал по которым также значительно наработан в последнее время, бес спорные успехи геральдики весь этот комплекс источников в большой степени способствовал разрешению проблемы двуглавого орла. Домыслам противопоставлены научные факты, позволившие выстроить в систему как прежние разрозненные сведения, так и вновь полученные благодаря тщательному анализу письменных и вещественных источников личный знак императора Фридриха I в виде одноглавого орла складывается в XII в. в X III в. источники упоминают о гербе империи, однако он также обозначен фигурой одноглавого орла с X III до конца XIV в. двуглавый орел получает широкое распространение как гербовая фигура в дворянских, городских и земельных гербах в начале XV в. гербом императоров Священной Римской империи становится двуглавый орел, а королей одноглавый в начале XVI в. двуглавый орел утверждается в качестве герба государства Священной Римской империи. Столь подробный историографический обзор исследования мировой эмблемы двуглавого орла предпринят не случайно идея византийского следа в становлении российского государственного герба не уходит из отечественной литературы, вызывая удивление многих исследователей. В свое время на этот факт обратил внимание, в частности, Хеллманн, цитируя учебное пособие Е. И. Каменцовой и Н. В. Устюгова 23. Научное представление о другой фигуре печати 1497 г. поражающем дракона всаднике, который, как показано ниже, воплощал св. Георгия, а не светского воина, также начало складываться со второй половины X IX в. Она не вызывала столь противоречивых толкований, как фигура двуглавого орла, однако были попытки искать ее истоки в дохристианских изображениях скачущего всадника или приписывать Георгию все изображения святых воинов как пеших, так и конных Разрешил многие спорные вопросы, подытожив результаты предшествующих исследований, чешский ученый И. Мысливец, который в середине 30-х гг. XX столетия опубликовал большую работу об изображении святого Георгия в восточнохристианском искусстве 24. Изучив огромное число рельефных, иконописных, фресковых изображений этого святого воина по восточным коптским византийским, русским, сербским, румынским, армянским, грузинским источникам, сделав приоритетным конное изображение Георгия, он категорически отверг связь его художественного облика с изображениями этого же типа дохристианского времени, а также с конными портретами восточноримских и византийских императоров 25. Он приходит к выводу, что сохранившиеся памятники позволяют отнести художественное воплощение образа св. Георгия лишь к началу второго тысячелетия. В Византии это эпоха Комнинов к XI столетию принадлежат изображения Георгия на Руси и в Грузии. Мысливец подчеркивает, что с возрастанием почитания св. Георгия и расширением его культа возникли и изобразительные циклы его жития. Естественно, что основой для них явились письменные памятники канонические и неканонические сборники легенд. Наибольший интерес в разных странах, как считает Мысливец, опираясь на выводы своих предшественников-филологов, вызывал подвиг Георгия-воина, убивающего дракона. Уже в X в. складывается образ Георгия, который Мысливец называет простым св. Георгий всадник в воинском одеянии, под ногами его коня дракон, на которого направлено копье святого воина. Кроме св. Георгия в композиции нет других человеческих фигур. Мысливец приводит пример того, как в XI в. изменяется композиция вместе с конным св. Георгием появляется стоящая перед конем женская фигура, которая ведет на поводке дракона. В следующем столетии ссылка на фреску Старой Ладоги X II в. композиция усложняется в поле зрения появляется башня замка, из окон которой смотрят царь с царицей и придворные. Так складывается другой, сложный тип Чуда Георгия о змие И простой и сложный иконографические типы Чуда св. Георгия о змие находят отражение в многочисленных текстах легенд, исследованных А. В. Рыстенко 2б. Аналитически подойдя к изобразительному материалу и сопоставив его с текстологическими характеристиками, почерпнутыми из трудов специалистов, Мысливец сделал ряд интересных выводов. В наиболее ранних изобразительных памятниках представлен простой тип Георгия-воина, не имеющий ничего общего с легендой Чуда о змие а его образ символизирует победу христианства над дьяволом сложный тип борьбы с драконом появляется в связи с возникновением легенды об освобождении царевны, когда легенда обрела лите ратурную форму. На ее основе создалась новая композиция, существовавшая с некоторыми изменениями и в дальнейшем. Возникновение легенд о жизни св. Георгия, относящихся ко времени расцвета византийской агиографии VIII IX вв. по мнению Мысливца, способствовало появлению простого иконографического типа Георгия-драконоборца, символизирующего в подобной форме победу христианства. Столь подробное изложение основных выводов Мысливца предпринято здесь не случайно. Во-первых, этот многостраничный труд включил практически всю предшествующую историографию по данной проблеме 27. Здесь не только проанализированы высказывания ученых разных стран и специальностей по поводу возникновения того или иного иконографического воплощения св. Георгия, но и сделаны вполне убедительные наблюдения над взаимодействием литературных и изобразительных памятников, воссоздающих житие и подвиги святого воина. Во-вторых, концепция Мысливца не опровергнута никем из ученых, разрабатывающих аналогичный сюжет, ибо используемые им иконографические материалы настолько всеобъемлющи, что могут быть дополнены лишь фрагментарно. По-видимому, четко обозначенные тематические рамки исследования не дали возможности И. Мысливцу привлечь для сравнения западноевропейский иконографический материал, хотя к моменту публикации его исследования в историографии, посвященной художественному образу св. Георгия, значился ряд весьма интересных и фундированных работ, в частности работа Таубе об изображении св. Георгия в итальянском о о искусстве В этом плане более показательны работы советских искусствоведов В. Н. Лазарева и М. В. Алпатова, вышедшие из печати в послевоенный период и затем переиздававшиеся. В. Н. Лазарев 29, признавая, что иконография св. Георгия является разработанной областью, тем не менее посчитал возможным внести определенные коррективы в трактовку образа Г еоргия-воина. В контексте общих представлений о развитии иконографических типов св. Георгия В. Н. Лазарев рассматривает судьбы образа этого святого на Руси. Он считает, что на русской почве иконография Георгия прошла через три четко выраженных этапа развития 1 период использования образа святого великокняжескими кругами, когда в его иконографии присутствовал византийский образец воин как покровитель князей, их ратных подвигов XI в. 2 проникновение образа Георгия в народную среду, о чем свидетельствовали многочисленные сказания о Егории Храбром, бытующие в разных слоях русского общества, и как результат превращение его в эпический образ, в покровителя земледельцев и скотоводов XII XV вв. 3 с конца XV в. изъятие образа из народной среды, придание ему исключительности, утонченности, усиление в его иконографии церковно-дидактических черт, а в XVI в. возврат к ранней иконографии воина. Изменение иконографии св. Георгия на протяжении столетий стоящий воин с копьем и мечом щитом всадник с копьем, являющимся не разящим оружием, а атрибутом святого в Чуде о змие которого ангелы увенчивают короной стоящий воин с многочисленными атрибутами, по мнению В. Н. Лазарева, свидетельствует, сколь чутко иконография откликалась на изменение общественных вкусов которые, в свою очередь, объясняются вполне реальными историческими причинами 30. Казалось бы, такое обстоятельное исследование В. И. Лазарева не оставляет места дальнейшим разработкам указанного сюжета. Тем не менее через несколько лет выходит работа с аналогичной тематикой другого известного искусствовед а М. В. Алпатова 31. Он демонстрирует несколько отличный от предшественников подход к иконографии св. Георгия. Алпатов, не исключая иконографической классификации как традиционного метода в изучении образа св. Георгия, делает акцент на его изобразительном воплощении, которое зависит в первую очередь от художественного стиля эпохи, а также от индивидуальности художника, от своеобразия его региональной школы и т. д. Оба историка искусства, анализируя воплощение образа св. Георгия в русской живописи, признают его типические традиционные черты молодой человек с прямым носом, тонкими изящными бровями, выразительными глазами характерная черта вьющиеся волосы, образующие на голове буклевидную шапку. Отмечают они и своеобразие в изображении св. Георгия древнерусскими живописцами, выделяя новго родскую школу, особенно в Чуде о змие новгородские иконописцы создавали свою легенду, свой неповторимо своеобразный изобразительный миф 32 В то же время имеется некоторое расхождение по поводу трактовки этого образа на Московской земле. В. Н. Лазарев считает, что в московском искусстве XV в. образ Георгия-змееборца сделался популярным под воздействием новгородского культа этого святого и в истолкование образа Георгия-драконоубийцы представители других школ, в том числе московской, ничего нового не внесли 33. М. В. Алпатов акцентирует внимание на возникновении в Москве в XV в. нового образа Георгия-воина, близкого к иконостасному изображению, что свидетельствует о возросшем значении этого святого. Из ранга защитника людей от темной силы он был возведен в ранг их заступника перед троном Всевышнего 34. Отнесение Георгия к числу святых, помещенных в иконостас, свидетельствовало о его аристократизации и не могло не вызвать усиленного внимания к нему московских князей. Констатацией данного факта заканчиваются практически обе работы отечественных историков искусства, посвященные образу св. Георгия. В основе их по крайней мере, той части, где речь идет о русском средневековом искусстве лежат произведения живописи. Вне поля зрения ученых остались аналогичные по времени произведения мелкой пластики, изображения на монетах и печатях, в частности всадник, поражающий дракона, на печати 1497 г. Как отмечалось выше, внимание историков печать привлекла только в середине XX века. Американский исследователь Г. Эйлиф включил вопрос о появлении на Руси двуглавого орла в контекст своего труда, посвященного происхождению московского самодержавия 3о. Опубликованный за 20 лет до выхода из печати его основного труда экскурс в историю претензий Ивана III на императорский титул содержал неординарное объяснение появления двуглавого орла на печати великого князя Московского 36. Г. Эйлиф значительно, по сравнению с другими иностранными исследователями, расширил круг задействованных источников, включив в их число монеты и печати как Ивана III, так и предшественников. Печать 1497 г. в его интерпретации явилась существенным компонентом общей схемы претензий на титул императора. Негативно отнесясь к версии о заимствовании Иваном III двуглавого орла в качестве герба Византийской империи, который ему предоставила женитьба на Зое Палеолог, Эйлиф на основании анализа великокняжеских печатей XV в. пришел к выводу, что печать с двуглавым орлом появилась в Московии в период между 1486 и 1497 гг., а скорее всего в 1489 1497 гг. По его мнению, ни женитьба на Софье, ни осторожные попытки дипломатическим путем принять императорский титул не вызвали использование в качестве государственных атрибутов двуглавого орла. Только в результате контактов с домом Габсбургов, которые посылали ему грамоты, скрепленные императорской печатью, Иван III принял аналогичный императорский знак в качестве своего отличительного знака. Речь вряд ли могла идти о простом копировании. Эйлиф подчеркивал, что изображение на печати русского государя двуглавого орла свидетельствует о желании Москвы выразить равенство с западными странами, особенно с императорским домом Габсбургов 37. Автор данной статьи разделяет точку зрения П. Лихачева, Г. Эйлифа, связывающих появление подобной печати с установлением дипломатических контактов Московской Руси и императоров Священной Римской империи. По сравнению с прежними княжескими печатями, существовавшими на Руси, например, в XIV XV вв., печать 1497 г. была абсолютно новой по виду материал, размер, изображение двуглавого орла на одной из сторон, новая форма титула и по идее. На последнем моменте следует остановиться особо. Имеются многочисленные свидетельства о стремлении Ивана III поставить себя на один уровень с первым монархом Европы императором Священной Римской империи 38. Однако, признавая факт подражания, вряд ли можно согласиться с подобной персонификацией объекта подражания или ставить акцент на знакомстве с западноевропейским делопроизводством. Выбор эмблем для нового атрибута власти, каковым являлась данная печать, не мог быть случайным, заимствованным, еще и потому, что ее появление соотносится с целой серией предпринятых Иваном III шагов, направленных на укрепление его политического престижа как правителя суверенного государства. Г. Эйлиф выстраивает убедительную систему доказательств борьбы Ивана III за признание его императором. Он показывает действия великого князя Московского в этом направлении внутри страны и за ее пределами, причем эти действия начались еще до женитьбы на византийской принцессе например, выпуск золотых монет в подражание венгерским дукатам Сама женитьба, таким образом, вплетается в контекст притязаний на императорский титул, не являясь отправной точкой. Американский ученый пишет, что с самого начала 1460-х гг. великие князья стремились к признанию их за границей наследниками византийских императоров, и Иван III предпринял более решительный шаг после контакта с Габсбургами 39. В процессе притязаний на императорский титул должна была складываться концепция власти великого князя Московского, которая и послужила обоснованием появления знаков власти. В связи с этим представляется заслуживающей внимания точка зрения тех ученых, которые считают, что уже в конце XV в. существовало литературное произведение политического характера, обосновывающее родство русских князей с римскими императорами, начиная от Августа. Теория происхождения русских государей от императора Августа, как известно, оформилась в XVI в. Применительно к знаку власти она выражена в словах Ивана IV, который возражал шведскому королю Юхану III в ответ на замечания последнего о печати русского государя А что писал еси о Римского царства печати, и у нас своя печать от прародителей наших, а и римская печать нам не дико мы от Августа Кесаря родством 40 ведемся Иван III, может быть, не так четко, как его внук, однако публично заявил о своем знатном и высоком происхождении. Его послу к императору Священной Римской империи Юрию Траханиоту велено было следующим образом сообщить об этом B всех землях то ведомо, а надеемся, что и вам ведомо, что государь наш, великий государь, уроженый изначала от своих прародителей а и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и в любви с передними римскими цари, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии, да и отец его, государь наш, и до конца был с ними в братстве и в приятельстве, и в любви 41. Русские послы должны были постоянно подчеркивать равенство по рождению Ивана III с императором Священной Римской империи И цесарь и сын его Максимиан государева великие, а наш государь великий ж государь 42. Эти заявления вкупе с действиями Ивана III чеканкой престижных золотых монет по западноевропейскому образцу, стремлением породниться с правящими европейскими дома ми, претензией на новый титул, коронацией внука Дмитрия на великое княжение, при которой сам Иван III мог считаться императором, по типу Священной Римской империи, где существовали титулы короля и императора, и т. д. недвусмысленно свидетельствуют о желании великого князя Московского занять высокое императорское место в ряду европейских монархов. Императорским знаком первого европейского монарха являлся двуглавый орел. Мог ли уступить ему в этом равный с ним по рождению великий московский князь В результате на новой печати Ивана III возникла аналогичная эмблема своеобразный знак претензий Эмблема лицевой стороны печати всадник, поражающий копьем дракона, также не может быть рассмотрена вне властной политики великого князя Московского. Любой другой подход к ее содержательной стороне например, объяснение выбора эмблемы вкусами владельца печати либо умонастроениями русских людей, обуреваемых эсхатологическими ожиданиями 43 выглядит по меньшей мере умозрительно. Иконографически всадник-драконоборец печати 1497 г. идентичен св. Георгию. Не случайно ведь исследователи, изучавшие образ св. Георгия, отмечали, что, встречая композицию с драконом, необходимо прежде всего иметь в виду Георгиевскую легенду 44. Известно, что иностранцы, посещавшие Россию в XV I XV II вв., бесспорно, по аналогии с западноевропейской геральдикой, где образ этого святого прочно утвердился в гербах и на печатях, видели в нем именно Георгия-драконоборца, а не другого святого воина 45. В русских же источниках указанного времени воин на печати именуется царем на коне, государем на аргамаке, человеком на коне. Традиция подобного восприятия возникла еще в XV в., когда на монетах Москвы и Твери с уделами при изображении конника по обеим сторонам его стояли буквы к или кн князь. Обозначение князя буквами встречается и на тех монетах, где помещен всадник, поражающий копьем дракона. Использование змееборческого сюжета в русских княжествах заметно совпадает со временем, последовавшим за победой Дмитрия Донского на Куликовом поле. Сыновья Дмитрия Ивановича, племянники, внук, правнук считают его своим помещая на монетах и печатях, а также на бытовых предметах его изображение. И буквы кн и отсутствие нимба над головой всадника как будто бы подчеркивали, что изображалось при этом не Чудо св. Георгия о змие а светский воин-князь. Однако следует отметить, что отечественные литературные памятники не знают рассказов о князьях светских воинах уничтожающих змеев-драконов. Мог, конечно, как предполагает А. В. Чернецов, подобный сюжет борющийся с драконом воин, князь возникнуть в качестве своеобразного символа борьбы против основного врага русского народа монголотатарских завоевателей Традиционный образ дьявола, дракона прямо ассоциируется в XV в. с татарами 4Ь. Причем подобное восприятие вряд ли принадлежало лишь княжескому окружению или было уделом монахов-публицистов. Духовный стих о Егории Храбром, в котором святой является устроителем земли Русской, имеющий в основе древнюю повесть с легендарным сюжетом о жизни св. Георгия 47, был принят в народной среде. Возможно, народное почитание св. Георгия как заступника и защитника, своеобразного народного героя не осталось без внимания князя и княжеского окружения, где проводилась работа над княжеским имиджем Однако коль скоро речь идет о властном атрибуте, то выбор символики должен соотноситься с властной идеей. Официальной идеей происхождения власти московских князей, сформировавшейся в конце XIV в. и на протяжении всего XV в. остававшейся одной из основных политических теорий Русского государства, была теория преемственности власти московских князей через владимирских от киевских. Ее формирование сопровождалось ростом интереса к Киевской Руси ее архитектуре, живописи, литературе, а также к политике князей и к тем святым, которые покровительствовали им, прежде всего к Георгию-воину. Как отмечали исследователи см. об этом выше в X II XV вв. иконографически св. Георгий чаще всего представлен в искусстве Руси в образе драконоборца. К фактам, свидетельствующим о стремлении Ивана III подчеркнуть историческую преемственность власти великих князей Московских например, его требование взять за основу при строительстве Успенского собора в Кремле в качестве образца владимирский Успенский собор X II в. 48 следует отнести и пристрастие к св. Георгию. Так, он посылает архитектора и строителя В. Д. Ермолина в Юрьев Польской для восстановления обрушившегося храма Георгиевского собора призывает Георгия Победоносца помощником во бранех собираясь в поход на Новгород 49. Идея покровительства св. Георгия великому князю видится в установке скульптуры Георгия-Змееборца на Фроловской башне Кремля и введение этого святого вместе с Дмитрием Солунским в деисус московских церквей возведение в ранг заступника перед троном Всевышнего, как писал В. М. Алпатов Итак, как бы ни казался нам образ Змееборца светским, вряд ли он был таковым в то время. Георгий-Змееборец в качестве покровителя великого князя Московского устраивал и Церковь не случайно ведь один из идеологов складывающегося Русского государства, архиепископ Ростовский Вассиан Рыло, указывал Ивану III на пример борьбы с монголо-татарами его прадеда, великого князя Дмитрия Ивановича, напоминая о его обещании крепко стояти за благочестивую нашу православную веру и оборонити свое отчьство от бесерменьства о0. Образ защитника православия как нельзя лучше увязывался с подвигами Георгия Победоносца. Все вышесказанное об эмблемах печати 1497 г. делает ее памятником, прокламирующим властные позиции Ивана III Васильевича. Печать великого князя Московского, благодаря новой форме титула, изображению двуглавого орла и материалу красному воску, приравнивалась к западноевропейским образцам. Таким способом русский великий князь демонстрировал в общеевропейском масштабе свое политическое кредо. В то же время создание печати с символикой, соответствующей официальной концепции и выражавшей, с одной стороны, древность и законность принадлежащей Ивану III власти, а с другой знатность русского государя, отвечало политическим потребностям эпохи. Официальное оформление идеи высокого происхождения русского государя, равенства его по рождению западноевропейским правителям и прежде всего императорам Священной Римской империи по-видимому, вызвало ассоциацию с определенной эмблемой, каковой являлся двуглавый орел. Георгий Победоносец как защитник православия и символ великой победы над неверными, скорее всего, был рассчитан на внутреннее употребление Итак, печать 1497 г. в плане выбора эмблем и их художественной и символической трактовки, как мы сейчас ее охарактеризовали бы, соответствовала моменту Примечания Опубл. Труды Института российской истории РАН. 1999 2000. М., 2002. Вып. 3. 1 Вилинбахов Г. В. Государственный герб России. 500 лет. СПб., 1997. 2 Например Научная конференция в Российском государственном архиве древних актов, посвященная 500-летию первого использования изображения двуглавого орла как государственного символа России, состоявшаяся 3 ноября 1997 г. о Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV XVI вв. М. Л., 1950. 85. С. 341 344. 4 Карамзин Н. М. История государства Российского. T. VI. Гл. II. Примеч. 98. Подробнее об этом см. Соболева Н. А. Герб Москвы к вопросу о происхождении Отечественная история. 1997. 3. J Лихачев П. Некоторые старейшие типы печати византийских императоров. М., 1911. С. 1, 43. Лихачев П. История образования российской государственной печати Биржевые ведомости. 15 мая 1915 г. 8 Коробков H., Иванов Б. Русские печати Архивное дело. 1939. 3 51. С. 39. 9 Успенский Ф. Как возник и развивался в России восточный вопрос. СПб., 1887. С. 29 30 ПирлингП. Россия и Восток. СПб., 1892. С. 73 80 Савва В. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901 Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в. М., 1952. С. 87. 10 Об этом Solovjev A. V Les embl mes h raldiques de Byzanсe et les Slaves Seminarium Kondakovianum. Praha, 1935. VII. P. 119 164. 11 Русское государство в половине XVII в. Рукопись времен царя Алексея Михайловича. Открыл и издал П. А. Безсонов. М., 1860. Ч. И. С. 184 185. 12 K hne В. Ueber den Doppeladler Berliner Bl tter f r M nzSiegel- und Wappenkunde. Bd. VI. 1871. 13 Кондаков H. П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага, 1929. С. 116. 14 Solovjev A. V. Op. сit. 15 Gerola G. L aquila byzantina e l aquila imperiale a due teste Felix Ravenna, 1934. Fase. 1 XLIII P. 7 36. 16 Solovjev A. V. Op. сit. P. 132. 17 Ibid. Р. 135. Kornemann E. Adler und Doppeladler im Wappen des a Reiсhes Das Reiсh. Idee und Gestalt. Festsсhrift f r J. Haller. Stuttgart, 1941 45 69. 1 О He ann M. Moskau und Byzanz Jahrb сher f r Gesсhiсhte Osteuropas. N. F. Wiesbaden, 1969. Bd. 17. H. 3 332 338. 20 St kl G. Testament und Siegel Ivans IV. Opladen, 1972 44. 21 Sсhramm P E. Herrsсhaftszeiсhen und Staatssymbolik. Stuttgart, 1954. Bd. 1 897. 22 Sсhwarzenberg K. Adler und Draсhe Der Weltherrsсhaftsgedanke. Wien M nсhen, 1958 Kor E. Adler und Doppeladler. Ein Zeiсhen im Wandel der Gesсhiсhte Der Herold. N. F. 1965 1968. Bd. 5 6 Hye F.-H. Der Doppeladler als Symbol f r Kaiser und Reiсh Mitteilungen des Instituts f r sterreiсhisсhe Gesсhiсhtsforsсhung. Wien Graz, 1973. Bd. 81. H. 1 Nastase D. L aigle biс phale dissimul e dans les armoiries des pays roumains Da Roma a Terza Roma. Doсumenti e studi 1. Seminario 21 Aprile 1981. Roma сonstantinopoli Mosсa. Et сet. 23 He ann M. Op. сit 337. 24 Mysliveс J. Svat ri ve v сhodokrestiansk m um ni Byzantinoslaviсa. Praha, 1933 34. T. V 304 371. 25 Ibid. 26 Рыстенко A. В. Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литературах. Одесса, 1909. 27 В списке анализируемых им исследований имеются не только знаковые труды западноевропейских ученых начала века К. Krumbaсher, J. Strzygovski, J. Aufhauser но и практически все русские работы, вышедшие к этому времени, где так или иначе затрагивался вопрос об изображении св. Георгия П. Кондаков, П. Лихачев, Ф. Успенский, Я. Смирнов и др 28 Taube О. F., von. Die Darstellung des heiligen Georg in der italienisсhen Kunst. Halle, 1910. 29 Лазарев В. H. Новый памятник станковой живописи XII века и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве Византийский Временник. М., 1953. T. VI То же. Допол. и исправл. Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. М., 1970. Цит. по поел, изданию. 30 Там же. С. 97, 100. О 1 Алпатов М. В. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и Древней Руси Труды Отдела древнерусской литературы. М. Л., 1956. T. XII То же П Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. М., 1967. Цит. по поел. изд. 32 Там же. С. 164. 33 Лазарев В. Н. Указ. соч. С. 98. 34 Алпатов М. В. Указ. соч. С. 167. О г Alef G. The Origins of Musсovite Autoсraсy the Age of Ivan III Forsсhungen zur osteurop isсhen Gesсhiсhte. В. 39. Berlin, 1986. 36 Idem. The Adoption of the Musсovite Two-Headed Eagle A Disсordant View Speсulum. 1966. V. 41. 1. 37 Ibid 12. Подробнее об этом см. Соболева Н. А. Символы русской государственности Вопросы истории. 1979. 6. 9 Alef G. The Origins of Musсovite. P. 89. 40 Сборник Русского исторического общества. СПб., 1910. Т. 129. С. 213, 238. 41 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1851. Т. 1. С. 17. 42 Там же. С. 18. См. рассуждения на эту тему Юрганов А. Л. Символ Русского государства и средневековое сознание Вопросы истории. 1997. 8. С. 118 132. 44 Рыстенко А. В. Указ. соч. С. 471. 45 Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 г. Сын Отечества. СПб., 1842, июль. С. 24 Начало и возвышение Московии. Сочинение Даниила Принтца из Бухова ЧОИДР. М., 1873. Кн. IV. Разд. IV. С. 61 Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса ЧОИДР. М., 1846. Т. 1. С. 17. 46 сhernetsov A. V Types on Russian сoins of the XIV and XV сenturies An Iсonographie Study. Oxford. 1983. P. 50, 102 103. 47 Чудо Георгия о змии Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 521 527, 616. 48 Мнева H. Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV XVII в. М., 1965. С. 16. 49 Об этом Вагнер Г. К. От символа к реальности. Развитие пластического образа в русском искусстве XIV XV в. М., 1980. С 223. о0 Послание на Угру Вассиана Рыло Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 522. Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте. Соболева Н.А. Печать 1497 года - историко-художественный памятник Московской Руси (2006)

Еще никто не написал никаких коментариев. Вы можете стать инициатором обсуждения!

|

||||||

| © 2007-2024 Электронная некоммерческая библиотека открытого доступа «Гербовед.ру» Редакция: gerboved@gerboved.ru | › Пользовательское соглашение | ||||||

| Проект сетевого издания «Геральдика.ру» | ||||||

| Примечание: представленные в библиотеке научные тексты размещены только для ознакомления и получены большей частью посредством распознавания оригинальных текстов публикаций (OCR), поэтому в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания и степенью сохранности бумажных оригиналов. | ||||||