Большая государсrвенная книга называемая таюке Царским Титулярником была

создана по распоряжению царя Алексея Михайловича в качесrве репрезентаnmного

и справочного пособия по русской дипломатии, династической истории России и друm х стран, монаршей титулатуре, с великолепной портретной галереей русских и инозе.,шых правителей и многочисленными изображениями гербов, как российских, так

и иностранных. Среди прочих в Титулярнике представлены и русские титульные гербы, то есть гербы тех земель, наименования которых входили в полный царский титул

всего таких гербов - 33 Таким образом, Титулярнию является первым дошедшим

до нас отечесrвенным гербовником книжного типа - именно в нем титульные эмбле IЬГ приобрели окончательный вид, и эволюция титульной геральдики допетровской

России, по сути, завершилась.

Работа над Титулярником велась в Посольском приказе под руководсrвом думного

дворянина Артамона Сергеевича Матвеева, текст был написан переводчиком Посольского приказа Николаем Спафарием и подьячим Петром Долгово, а иллюстраnmнъrй

ряд создавала группа художников над портретами персонами трудились Иван Максимов и ДМитрий Львов, гербы и клейма3 рисовали золотописцы Григорий Благушин,

Федор Лопов, Матвей Андреев и ДМитрий Квачевский4 Григорий Антонович Благушин возглавлял группу золотописцев, и можно думать, что геральдическое оформление лежало в основном в сфере его компетенцию - во всяком случае именно он создавал новый вариант российского герба для печати 1667 года. Работа над книгой началась

в конце 1671 года и продолжалась до 23 мая 1672 года. Титулярник был поднесен

царю Алексею Михайловичу.

Затем с этого экземпляра, оставшегося в Посольском приказе, по распоряжению

царя были сделаны две копии уменьшенного формата в полдесть работа над иллюстрациями в которых велась в течение четырех месяцев и закончилась в начале ноября

1672 года следовательно, началась в июле Копии предназначались для самого царя

и его наследника, царевича Федора Алексеевича Иллюстрировали эти два экземпляра те же мастера, но над портретами работали еще два художника - Макар Потапов

и Федор Юрьев. Все три экземпляра Титулярника таким образом, были лицевыми.

Первый из них хранится ныне в Российском государсrвенном архиве древних актов РГАДА. Ф. 135. Древлехранилище. Отд. V Рубр. III. 7. Л. 1-244 два других - в Российской национальной библиотеке РНБ. Эрмитажное собрание. 440 и Библиотеке

9

Е. В. ПЧЕЛОВ

Эрмитажа Государсrвенный Эрмитаж. Инв. 28 78172 Архивный экземпляр был

опубликован полносrью в 2007 году хотя рисунки из него издавались впервые еще

в 1903 году Петербургским археологическим инстmуrом7 и таюке представлен на сайте

РГ АДА 8 Экземпляр РНБ был предсrавлен на сайте библиотеки. Эрмитажный экземп

ляр не опубликован.

В РНБ хранится еще один лицевой экземпляр Титулярника созданный в начале

XVIII века РНБ. Основное собрание рукописей. F. rv. 764 А. С. Косцова определила, что он является копией Эрмитажного экземпляра, что очень важно, ибо в эрмитажном экземпляре отсутсrвуют двадцать три лисrа, в основном с портретами в часrности,

лисгы с портретами первых русских князей - Рюрика, Игоря и Святослава Нет таюке

и лисrа 80, на котором должны быть представлены гербы Мсrиславский и Северной страны Эти утраты зафиксированы по крайней мере еще в 1903 году. Таким

образом, можно полагать, что эрмитажный экземпляр когда-то расшивался и снова был

сшит, но с утратой некоторых лисrов9 Поскольку второй экземпляр РНБ является копией именно с эрмитажного экземпляра, то по второму экземпляру РНБ можно определить более или менее точно, как выглядели утраченные портреты и гербы.

Таюке извесrен еще один лицевой экземпляр Титулярника 16 0-х годов, хранящийся в собрании Государсrвенного исrорического музея ГИМ. Муз. 4047 10 Однако

в нем отсутствуют изображения гербов.

Вопрос о соотношении двух вторых экземпляров Титулярника специально изучался в свое время А. С. Косцовой11 Исследовательница пришла к выводу, что оба

экземпляра в целом делались одновременно. Однако она отметила, что тексr в библиотечном экземпляре написан более окато, чем в эрмитажном. Кроме того, в библиотечном экземпляре на обороте одного из лисrов сделана приписка, представляющая собой

перевод грамоты крымского хана Селим-Гирея к Алексею Михайловичу, привезенной

в Москву 13 июля 1672 года. В Эрмитажном экземпляре этот тексr предсrавляет собой

просrое продолжение предыдущего текста. Исходя из этого факта, А. С. Косцова сделала вывод, что библиотечный экземпляр был вторым поскольку тексr грамоты был приписан на обороте лисrа а эрмитажный - третьим поскольку грамота была уже включена в основной тексr Так она и именовала экземпляры далее в своей статье. Однако этот

факт может объясняться вовсе не последовательностью создания экземпляров, а их различной принадлежностью. Более значимый экземпляр мог включать грамоту в основной тексr, а в менее значимом она могла иметь внешний вид приписки. А. С. Косцова,

впрочем, не определила принадлежность двух вторых экземпляров, и вопрос о том,

какой из них делался для царя, а какой - для царевича, осrался нерешенным.

Я попъrгаюсь ответить на этот вопрос, привлекая в том числе и изображения титульных гербов из всех трех экземпляров Титулярника 1672 года. Эти изображения в их сопоставительном отношении никогда не являлись предметом отдельного исследования.

Априори, по-видимому, подразумевалось, что они более или менее соответствуют друг

другу. На деле оказалось, что это не совсем так. Считаю своим приятным долгом выразить огромную благодарность сотрудникам Научной библиотеки Государсrвеююго

Эрмитажа, и прежде всего Юлии Борисовне Балахоновой, за возможность визуального

ознакомления с эрмитажным Титулярником и дальнейшего анализа его миниатюр.

Предваряя этот анализ, следует таюке упомянуть и о том, что О. А. Белобровой

был в свое время открыт древнерусский тексr под условным названием Описание

10

ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИ1УЛЬНЫХ ГЕРБОВ РОССИИ

rq бa d сохранившийся в нескольких списках. Этот пЗМЯТТIИК был опубликован исо еЛовательницей в 2005 году12 По ее мнению, он тесно сопряжен с Титулярником

uже представляет собой нормативный документ - предписание для миниатюристов

эо.ютописцев, которые были обязаны изобразить гербы в Государственной книге

то есп, в Титулярнике 13 Однако надо отметить, что гербы описаны в этом тексте лишь

с а шх общих чертах. Различные детали эмблем, не говоря уже о цветовом решении,

Ш Б2К не обозначены лишь в редких случаях речь идет о цвете, и то тогда, когда опиааваются гербы, состояшие из одной простой фигуры и заимствованные из западной

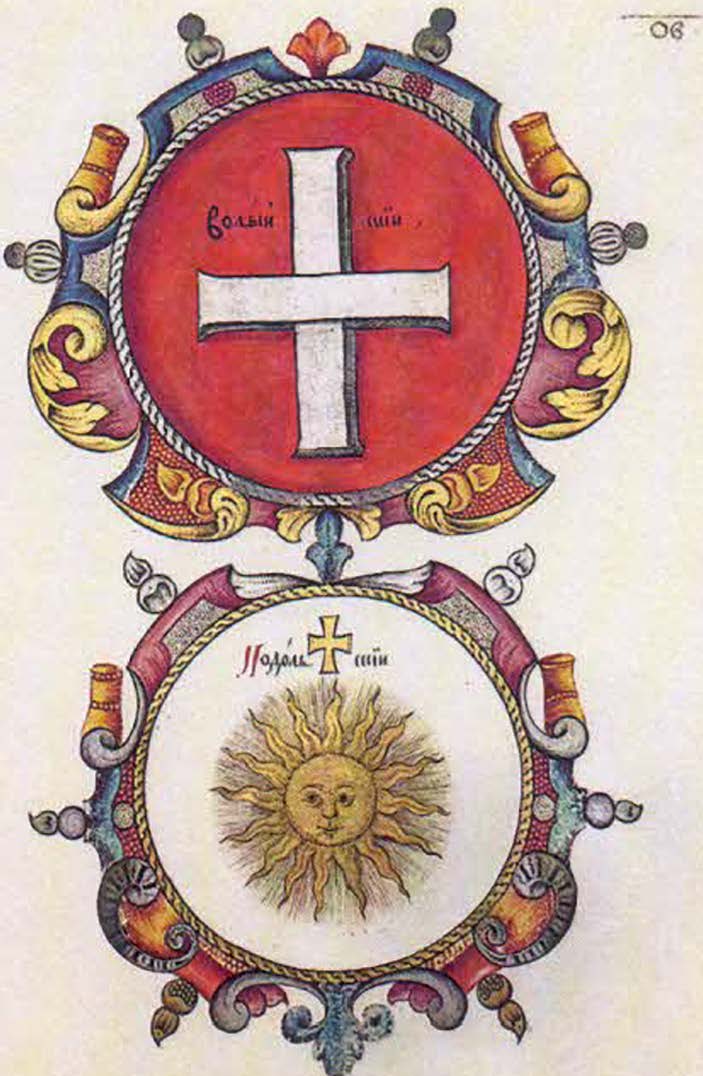

rера. Ьдики, как, например, герб Волынский В то же время некоторые изображения

гербов в Титулярниках совершенно не соответствуют описанию в тексте.

Три разительных примера. В Описании гербам герб Псковский описывается как

4-рысы а на рисунках всех трех экземпляров изображен барс. Герб Болгарский - как

сamero а изображен хищный зверь. Герб Подольский - как месяц, поверху креСD а изображено солнце. Это показывает, что соотношение Титулярников и Описания

rq,oa i значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Полагаю, что это

две параллельные традИдИИ в эмблематике того времени о наличии иной традиции,

синхронной Титулярникам свидетельствуют и другие памятники Московской Руси,

но на этом я не буду здесь останавливаться

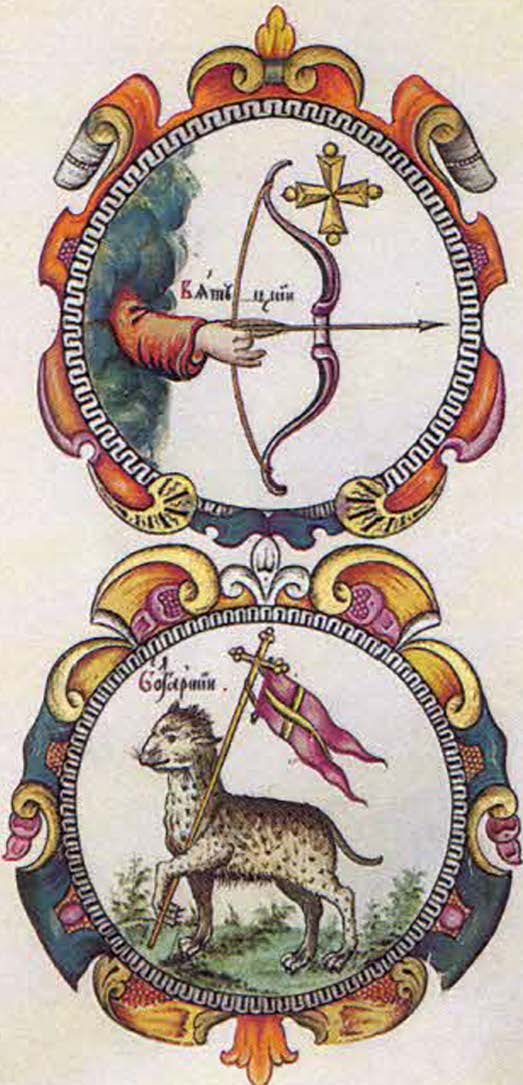

Также оставлю в стороне вопрос о происхождении и эволюции титульных гербов

Тinулярников отмечу лишь, что совершенно однозначно в Титулярниках происходlL О усиление их христианской семантики. Так, именно при создании первого Титу Яl НИКа в Псковсхом гербе к барсу была добавлена выходящая из облаков благослов ЯЮщая рука, в Вятском гербе к луку со стрелами - таюке держащая его и выходящая из

облахов рука и крест, в Пермском гербе к медведю - Евангелие с крестом, в Болгарсхом

гербе к идущему зверю впоследствии агнцу - хоругвь и т. п. Эта семантика вполне

соответствует тому христианскому пониманию титульных гербов, которое нашло отражение в геральдических виршах, близких по времени составлению Титулярника

неизвестного автЬра западнорусского происхождения возможно, Стахия Ивановича

Гадзаловского, служившего переводчиком Посольского приказа 14

Обратимся к изображениям титульных гербов. Для удобства будем использовать сле ующие сокращения для обозначения соответствующих экземпляров экземпляр Титу Яl НИКа РГ АДА - А, экземпляр РНБ - Б, экземпляр Эрмитажа - Э.

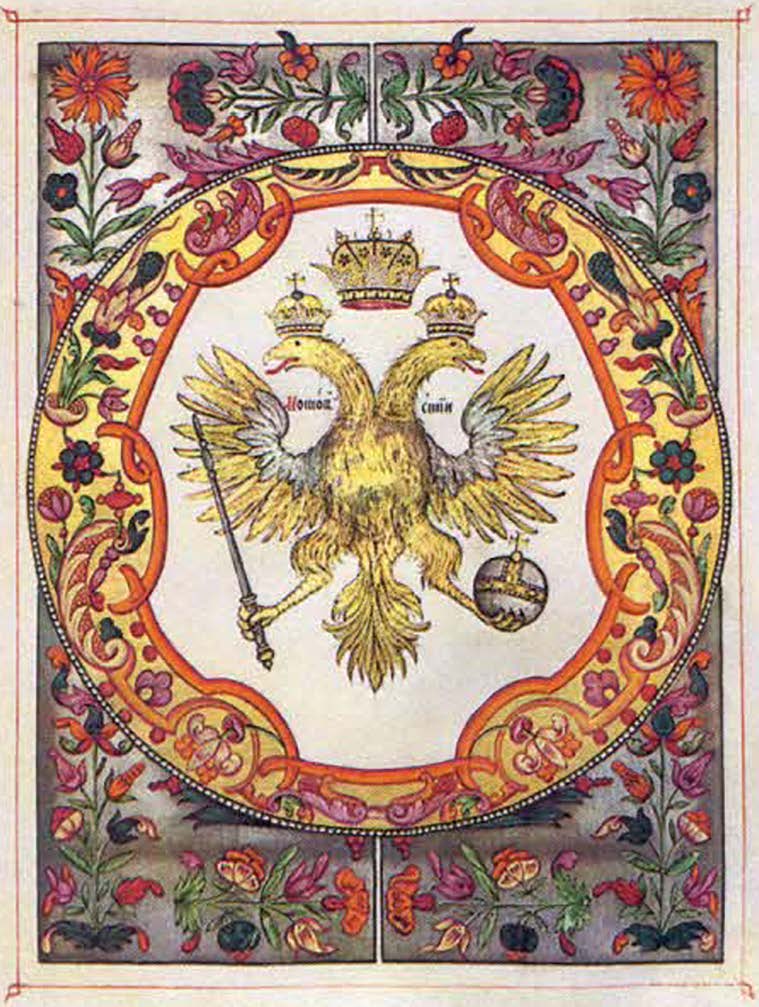

Первый титульный герб представляет собой изображение российского двуглавого

орла под тремя коронами и с регалиями в лапах но без щитка с ездецом на груди орла

с надписью Московский ил. 1 Иными словами, этому титульному наименованию

соответствует собственно государственный герб, но в его усеченном или упрощенном

варианте, поскольку композиция государственного герба, принятого в 1667 году, отличалась весьма сложной структурой15 Ю. М. Эскин усмотрел в этом нечто удивительное,

но сам же и разрешил загадку, указав на то, что ездец в композиции герба 1667 года

символизировал самого государя в качестве наследниха своих предшественников16

И действительно, хорошо известен тот факт, что в XVII веке ездеца трактовали именно

как изображение самого русского правителя, царя, и это был своего рода персонифицированный символ монарха, но никак не символ, который мог соответствовать титулу Московский Никакой самостоятельной геральдической эмблемы Москва или Московская земля, княжество не имела, и титул Московский воспринимался, по сути,

11

Е. В. ПЧЕЛОВ

как аналог тmула Российский то есть обозначал собственно государство Московию в трактовке иностранцев его столицу, ассоциировавшуюся с ним. Именно такая

семантика эмблем всадника-змиеборца и двуглавого орла была традиционна для русской геральдики, начиная с печати Ивана III, на которой всадник символизировал государя, а двуглавый орел - государство.

Сопоставление изображений остальных тридцати двух титульных гербов в трех

экземплярах Титулярника позволяет сделать следующие наблюдения.

Семнадцать гербов, то есть практически половина, изображаются абсолютно и

ли

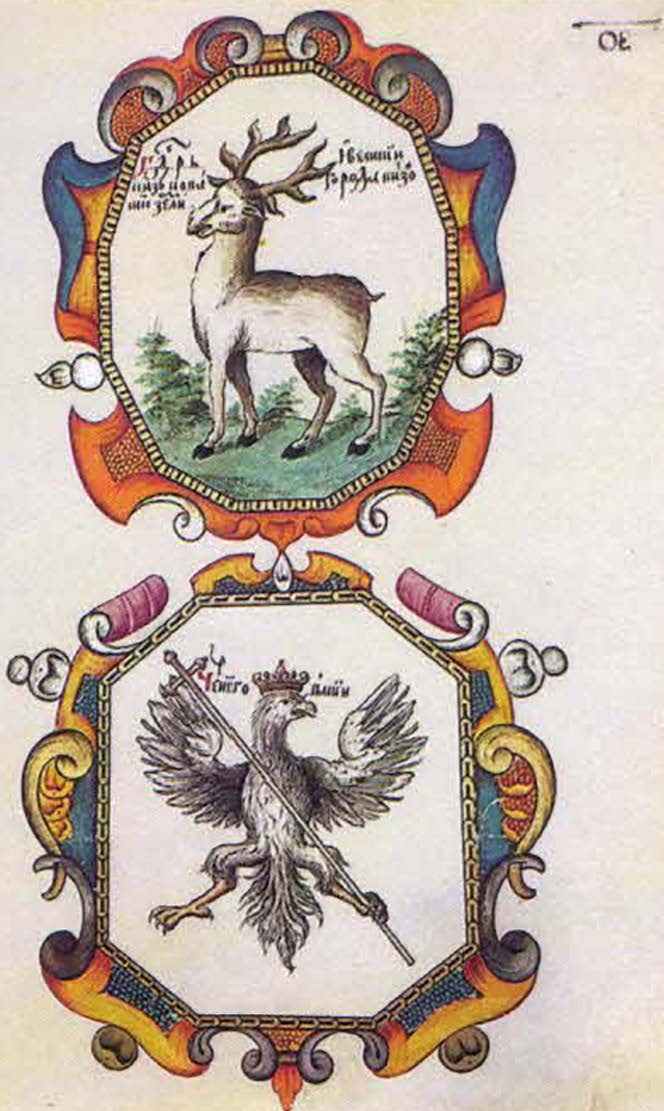

почти идентично во всех трех экземплярах ил. 7, 10, 15 и др

В остальных случаях заметны более или менее существенные отличия. При этом

речь идет не о чисто стилисrических моментах подобно разнице в изображении растительности на земле или формы элементов, заканчивающих концы крестов а о значимых для традиционной геральдики деталях таких как поворот фигур или цвет

Любопьгmо, что в отдельных случаях наиболее очевидна близость изображений

двух последних экземпляров - библиотечного и эрмитажного - между собой. Таковы

гербы Сибирский ил. 4 и Литовский ил. 5

В Сибирском древко лука в А золотое, а в Б и Э - красное тетива красного цвета

везде

В Литовском в А на золотом щите рыцаря пурпурный крест, а в Б и Э наоборот -

золотой на пурпурном Б или серебряный на пурпурном Э Эти детали, однако, как

видим, касаются только расцветки.

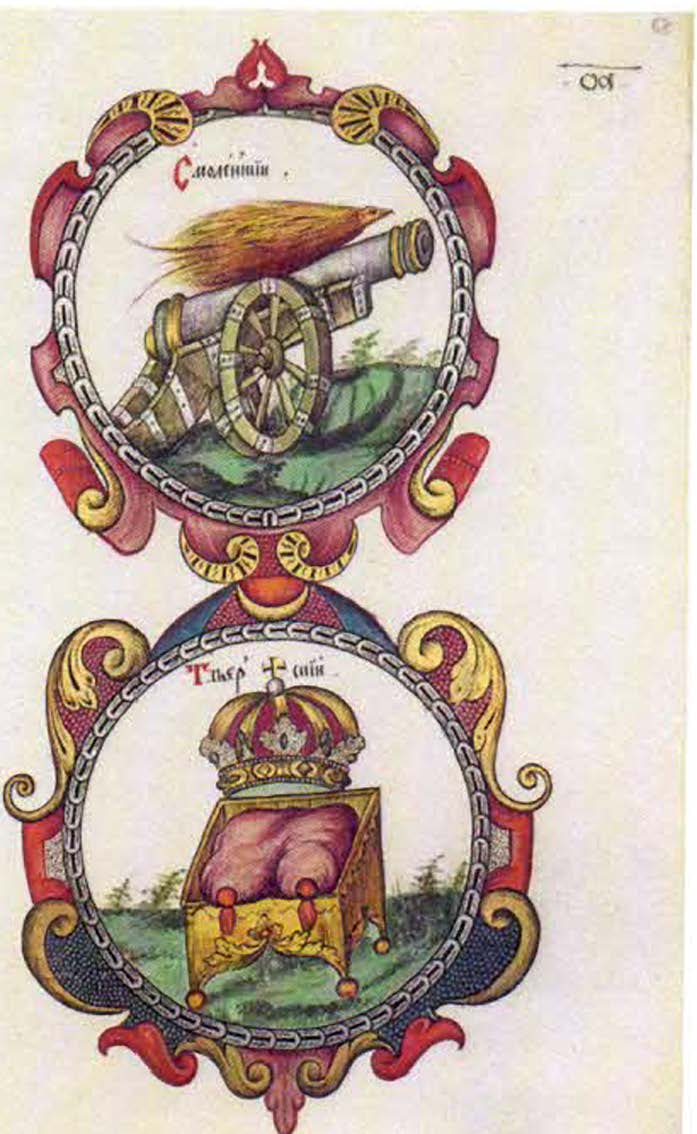

Обратную ситуацию, когда ближе архивный и библиотечный экземпляры, демонстрирует Смоленский герб ил. 6 В А и Б на золотой пушке сидит красный Гамаюн,

а в Э пушка серебряная, а Гамаюн - золотой.

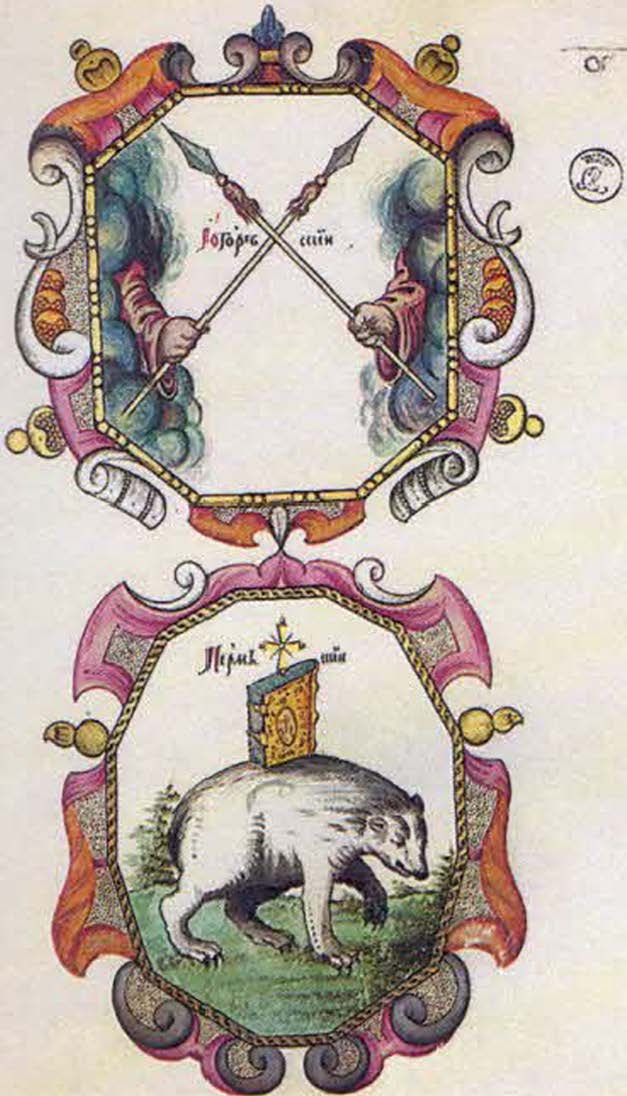

Но начиная примерно с Югорского и Пермского гербов, то есть с тринадцатого

и четырнадцатого из тридцати двух JОгорский и Пермский в Б и Э расположены

на одном листе обнаруживается четкая закономерность, когда эрмитажный экземпляр ближе к архивному, чем к библиотечному. Это особенно заметно на следующих

примерах.

В Пермском гербе ил. 8 в А Евангелие на спине медведя в золотом переплете

и с золотым обрезом, в Э - в золотом переплете и с лазуревым обрезом, в Б - в зеленом

переплете с розовым обрезом только средник золотой

В Болгарском гербе ил. 9 в А на хоругви золотой крест на пурпурном поле, в Э -

то же самое, в Б - серебряный крест на красном поле.

В Рязанском гербе ил. 11 в А и в Э князь в красном кафтане и пурпурном плаще,

в Б - в золотом кафтане и красном плаще.

В Белозерском гербе ил. 13 в А и Э золотой полумесяц и золотой крест над рыбами, в Б- серебряный полумесяц и золотой крест.

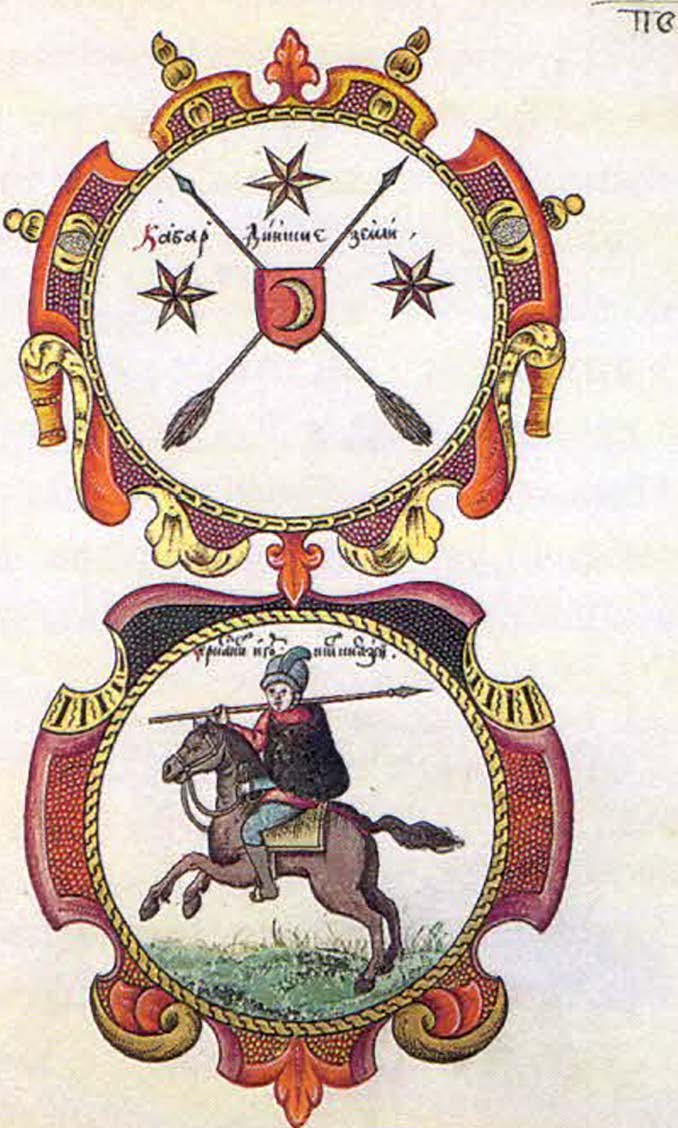

В Кабардинском гербе ил. 16 в А и Э золотой полумесяц в красном щитке, в Б -

серебряный полумесяц в красном щитке.

В отдельных случаях соотношения гербов более сложные. Например, Владимирский герб ил. 2 в А - серебряный лев в золотой короне с золотым крестом, в Б - серебряный лев в золотой короне с серебряным крестом, в Э - золотой лев в золотой короне

с золотым крестом. Таким образом, вариант Э даже более богат в цветовом отношении,

чем А.

12

ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ ГЕРБОВ РОССИИ

Ил. 1. Московский Из Тиrулярmrю

Инв. 28 78172.

Государственный Эрмитаж

1 L I 2. Киевский, Владимирский Iз Титулярник Инв. 28 78172.

Государственный Эрмитаж

13

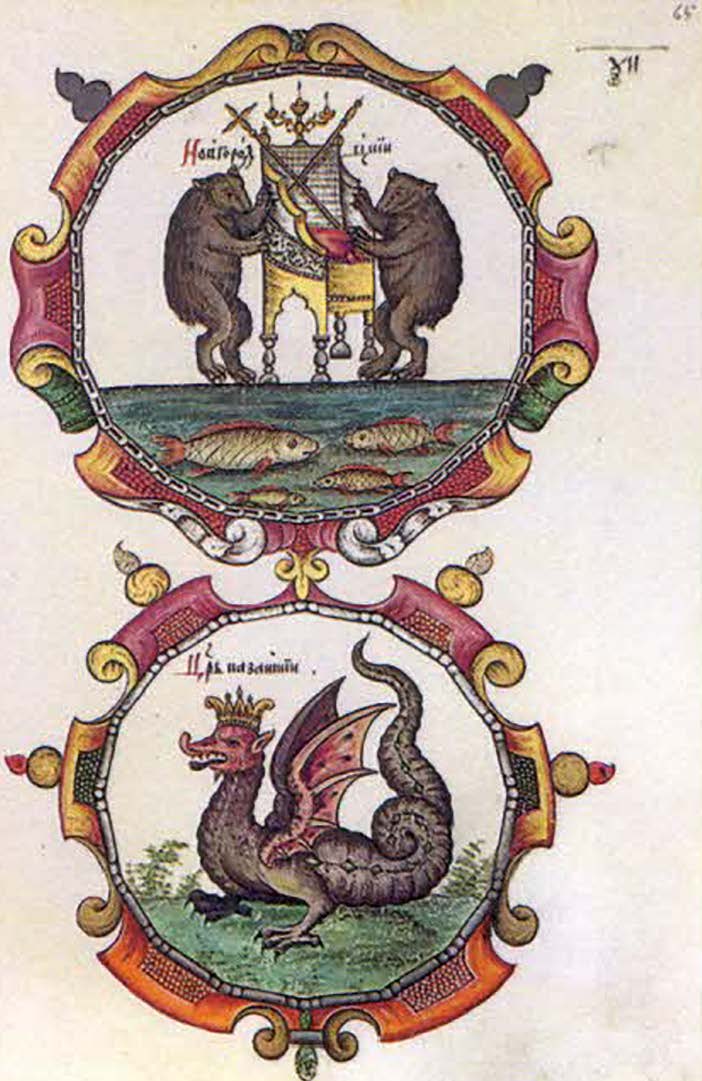

Ил. 3. Новгородский, Царь Казанский

Из Титулярнию Инв. 28 78172.

Государсrвенньй r Эрмитаж

Е. В. ПЧЕЛОВ

Ил. 4. Царь Астраханский, Царь Сибирский

Из Титулярнию Инв. 28 78172.

Государственный Эрмитаж

Ил. 6. Смоленский, Тверскиi D

Из Титулярнию Инв. No 28 78172.

Государсгвенный Эрмитаж

14

о

Ил. 5. Государь Псковский, Великий князь

Литовский Из Титулярнию

Инв. 28 78172. Государственный Эрмитаж

Ил. 7. Волынский, Лодольскиi D

Из Титулярнню Инв. 28 78172.

Г осударсгвенный Эрмитаж

ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИТУАЬНЫХ Гf РБОВ РОССИИ

I Iл. 8. Юrорский, Пермский

I Iз Ти-тулярнию Инв. 28 78172.

Государсrвенный Эрм.итаж

Ил. 10. Государь и Великий князь

Новаrорода Низовские земли, Черm1rовсКI-1Й

Из Ти-тулярвшо Инв. 28 78172.

Государствешrый Эр1ш1таж

15

Ил. 9. Вятский, БoлrapсКI-1i D

Из Ти-тулярm1ю Инв. No 28 78172.

Государственный Эрмитаж

Ил. 11. РязансК1-1Й, Полоцкий

Из Ти-тулярнию Инв. 28 78172.

Государственный Эрмитаж Н

Ил. 12. Ростовсюrй, ЯрославсЮ-

Из Ттулярю1ю Инв. 28 78172.

Государственны й Эрм11таж

Ил. 14. Кондинскнii Витебский

Из Тнтулярюrю Инв. Но 28 78172.

Государственныii Эрмнтаж

Е. В. ПЧ.ЕЛОВ

16

1 lл. 13. Белоозерсю1й, У дopск.s1ii

Обдорскиi D Из Т11тулярю1ю

Инв. о 28 78172. Государствешrый Эрмитаж

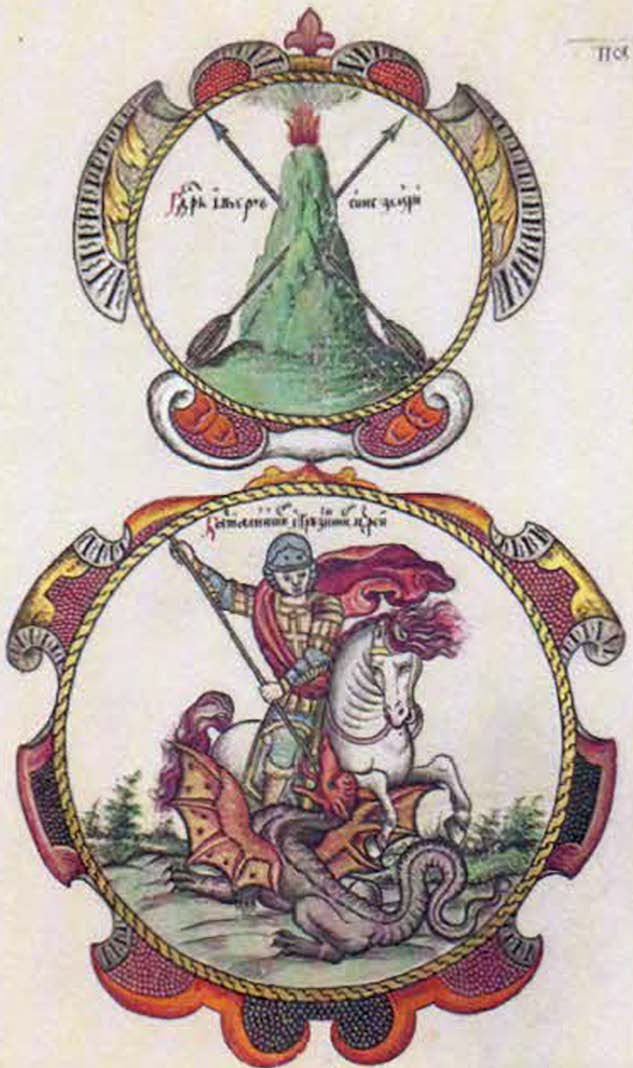

llл. 15. Государь Иверсю,1е землл,

Карталинсюrх н Грузинских цapei D

Из Т1пулярнию 1 lнв. 28 78172.

Государственный Эрмитаж

ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ ГЕРБОВ РОССИИ

Ярославский герб ил. 12 в А - протав uпах медведя золотой, в Б - серебря-

- в Э - золотой с серебряным наконечL Все это таюке в основном различия -

в ue. o 11 создается впечатление, что ма бнб.vютечного Титулярника чаще

8tПО ЪЗОВали серебряный цвет или же не

з ШJmали те или иные де Гали от чего

па vлра их рисунков была намного ее.

Лна.шз изображений гербов подтвервьmодА. С. Косцовой, что работа над

uютечным и эрмитажным экзеr-шля 1ействr-ттельно велась параллельно,

е 1 ltaстepa могли ориентироваться

IU архивный образец так и на рисундруг -друга. Тем не менее в как бы второй ОО Ьшей части рисунков см. выше - на с 13-14-го рисунка из 32 титульных

n роов очевидна большая близость эрми 1 1

Пчелов Е.В. Изображения титульных гербов России в различных экземплярах царского «Титулярника» (2020)

Пчелов Е.В. Изображения титульных гербов России в различных экземплярах царского «Титулярника» (2020)

Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".

Текст из PDF-файла получен посредством автоматического машинного распознавания оригинального текста публикации (OCR-технологии), поэтому в нем содержатся многочисленные ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания текста. Текст предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ".